はじめに

本稿では、2020年2月から3月にかけてソロモン諸島国でフィールドワークを実施していた私の経験を交えながら、新型コロナ感染症がソロモン諸島へもたらした変化について記す。とはいえ、この特集に含まれている他の記事が取り扱うような新型コロナ感染症の拡大に翻弄されるフィールドの様子を描くわけではない(本稿の執筆時点(2020年8月下旬)で、ソロモン諸島国内では新型コロナ感染症の感染者は1例も報告されていない)。むしろ、新型コロナ感染症によってソロモン諸島社会に生じた微かな変化について、フィールドで見聞してきたことを記すつもりである。

論点を先取りする形で、本稿のポイントを述べておこう。

第一に、ソロモン諸島国を含む太平洋諸島地域では、新型コロナ感染症の拡大が世界的に問題視されるよりも前に、麻疹(はしか)の流行に伴う渡航制限が行なわれていた。この措置が、太平洋諸島地域への新型コロナ感染症の蔓延を抑えた一因として考えられるであろう。

第二に、未知のウィルスに関する情報の少なさが、さまざまな形でソロモン諸島の人びとの不安を掻き立てた。見た目から明らかに外国人(特に、新型コロナ感染症の発生源と考えられていた東アジア出身者)だと判断できる私との関わりの中で、そうした不安は自分たち自身が感染することへの心配、私に対する侮辱的行為、さらには帰国後の私への心配という形で表現された。

ソロモン諸島国への入国

ソロモン諸島国は南西太平洋に位置する島国である。比較的大きな6つの島をはじめとして、大小さまざまな島々から構成されている。2019年時点の総人口は約67万人、そのうちの約8割は焼畑農耕や漁撈といった自給自足的な生活を中心としつつ、近代的な貨幣経済にも飲み込まれながら生活している。

2009年10月から2019年9月までの約10年間に、私は計9回の臨地調査を行なってきた。日本からソロモン諸島への渡航経路にはいくつかあるものの、航空運賃や乗継に要する時間などの理由から、私は一貫して隣国パプアニューギニアを経由しての渡航を繰り返してきた。

2020年2月8日に出発予定であった私へ、出発の3日前に航空会社から電話があった。担当者いわく「日本からパプアニューギニアを経由したソロモン諸島国への入国が禁止された」とのことであった。新型コロナ感染症に対する水際措置であった。このとき、「ソロモン諸島国へ入国する経路はオーストラリア経由だけが認められている」との情報を得たため、バタバタと航空券を取り直し、オーストラリア東部ブリスベン経由で渡航することにした。

太平洋諸島の国々と感染症

歴史を紐解けば、ヨーロッパによる植民地化が非ヨーロッパ世界にもたらした影響はいくつも挙げられる。その一つが、植民地域の人口減少である。銃などで武装したヨーロッパ人との戦いやヨーロッパ人による奴隷狩りなどによる人口減少もあったが、ヨーロッパ世界からもたらされた感染症もまた人口を激減させる要因となった。

ソロモン諸島国の南東に位置するヴァヌアツ共和国の例を紹介しよう。ヴァヌアツ共和国南部のアネイチュム島では、1820年から1920年までの間に人口が3,600人から200人にまで減少したと推計されている。同じくヴァヌアツ共和国南部のエロマンガ島では、19世紀半ばには約12,000人だった人口が1957年には約200人まで激減していたとの推計もある(大津留 2020: 150)。このように、太平洋諸島のような人口規模が小さい島世界において、感染症は文字通り絶滅の危機をもたらすものであった。

こうした状況は、21世紀になるとずいぶん改善されたと考えられるが、それでも太平洋諸島地域において感染症による死亡者の割合は高く、総じて15%から35%程度を占めている。これらのことから、太平洋島嶼地域での感染症に対する危機意識の高さを念頭に置いて、以下の文章を読んでほしい。

実は、2019年末に太平洋諸島で麻疹(はしか)の流行が問題となった。2019年12月中旬に、太平洋諸島の一部地域(アメリカ領サモア、サモア、フィジー、トンガ、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン)からソロモン諸島へ入国する者には予防接種証明書の持参を義務付けるという水際措置が取られた(のちにパプアニューギニアとキリバスも追加された)。2020年1月中旬には条件が少し緩和され、予防接種証明書を持参できなくても入国が認められる代わりに、入国後に経過観察を行ない、発症後ただちに国立病院へ連絡することとされた。

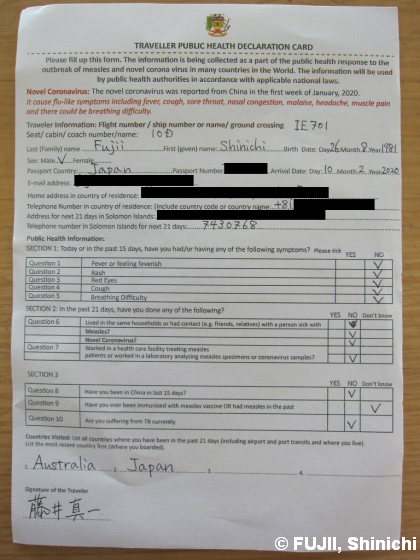

出発直前での計画変更を余儀なくされたものの、私は2月9日に成田空港を発ち、翌10日にブリスベンへ到着した。この乗継のときは、検温などの手続きはなく、また搭乗口で待っていてもマスクを着用している人間はほとんど見かけなかった。ソロモン諸島国の首都ホニアラへ降り立つと、見慣れた入国審査場に間仕切りが作られており、入国審査の前に検温が行なわれた。入国手続きで提出する書類には「旅行者公衆衛生宣言書」が追加され、過去15日間の健康状態や過去21日間における感染者との接触状況などの記入が求められた。この書面を見る限り、当時の新型コロナ感染症に対する警戒は、麻疹に対する警戒とほぼ同程度であったと思われる。

麻疹や新型コロナ感染症に関する質問項目がある。

(2020年2月10日藤井真一撮影)

ソロモン諸島国の「民族紛争」

私は、1998年末から2003年7月にかけてソロモン諸島国で生じた「エスニック・テンション」と呼ばれる武力紛争の調査研究をしている。この紛争は、首都ホニアラが位置するガダルカナル島の人びとと、労働などを目的に首都やその近郊へ移住してきていたマライタ島出身者との間で争われたものだといわれてきた。

私の研究の目的は、この紛争の渦中でガダルカナル島北岸部の人びとがどのような生活を送っていたのかを明らかにすること、そして「民族紛争」後の社会を再構築するための紛争処理がどのように行なわれているのかを明らかにすることである。この目的のために、国家レベルで取り組まれてきた紛争処理に関する情報を収集するとともに、ガダルカナル島北岸部の集落で長期間の住み込み調査を行ない、言語習得や伝統的な紛争処理に関する民族誌資料を収集してきた。

左手前に見えるのは、私が村へ招いた日本人学生のために新築した水浴び小屋。

(2019年9月6日藤井真一撮影)

2020年2月からの調査では、ガダルカナル島北岸部での補足調査に加えて、ガダルカナル島の北東に浮かぶマライタ島での調査を計画していた。マライタ島では、中西部の人工島で漁撈や貝貨製作によって生計を立てているランガランガの人びとについて調査を行なう予定であった。

ソロモン諸島の一部の地域では、もめごとの処理や結婚といった儀礼の場面で、ビーズ状に加工した貝殻をつなぎ合わせた貝貨のやりとりがみられる。貝貨のもととなる貝ビーズをソロモン諸島国内で生産している人びとは、国内に100近く存在する言語集団のうち、上述のランガランガの人びとだけである。約10年にわたってソロモン諸島における紛争処理の研究を続けてきた私は、紛争処理の場面でやり取りされる貝貨の現状を調査しようと考えていた。

細かく砕いてからハンドドリルで穴を空け、紐に通す。

(2020年2月25日藤井真一撮影)

各種もめごとの処理や結婚などの儀礼的場面でやり取りされる。

写真は、ガダルカナル島北岸部の言語集団の間で用いられる2連の貝貨「コガナ」。

(2020年2月17日藤井真一撮影)

侮辱と心配

2月下旬に、首都ホニアラでの同居家族1名を連れてマライタ島へと移った。ランガランガの人工島で1週間の調査を行なったのち、残りの調査期間をガダルカナル島北岸部で過ごした。合計でわずか1ヶ月ほどの滞在期間でありながら、実にさまざまな人びとの「新型コロナ感染症への不安」を見聞きした。以下では、3つのタイプに分けて紹介したい。

一つ目のタイプは、未知の感染症に彼ら自身が感染することへの不安である。ソロモン諸島には、マラリアやデング熱といった感染症が存在する。これらの感染症は、蚊を媒介して感染することが知られているために、日が暮れた頃から蚊取り線香を焚くなど、感染予防措置をとることがたやすい。しかし、新型コロナ感染症は、その感染経路だけでなく症状や治療法に関しても憶測や不確かな情報が飛び交っていた。

とはいえ、首都であれ村落であれ、日常生活の中で新型コロナ感染症に対する過度の不安はほとんど聞くことがなかった。ソロモン諸島の日刊紙のひとつ、『ソロモン・スター』でも連日のように国外の感染情報が国際面で取り上げられていたものの、国内記事や投書などの形で新型コロナ感染症に対する現地の人びとの反応をうかがい知ることはほとんどできなかった。マスクを着用している人びとを見かけることもあまりなかった。

写真は、ソロモン諸島国内の日刊紙のひとつ『アイランド・サン』。

(2009年11月26日藤井真一撮影)

二つ目のタイプは、アジア系の人間に対する侮辱的発言である。ソロモン諸島の人びとは総じて肌の色が黒いので、海外からやってきた人びとは見た目ではっきりと区別することができる。私がフィールドにいた頃は、新型コロナ感染症が中国から広まったこと、この感染症が世界各地で被害を拡大させていることなどが、ソロモン諸島国内でも新聞やインターネットメディアを通じて知られていた。この「中国から始まった」というのが曲者であった。

ほとんどのソロモン諸島国民にとって、私が日本人であるか中国人であるかは見た目で判断できない。これまでの10年間でも、「ワクー!」(アジア系の人びと、特に中国人に対する蔑称)と声をかけられたり因縁をつけられたりすることがたびたびあった。そういった場合、私はたいてい無視したり、「誰がワクーやねん!」と現地語で怒鳴り返したりしてきた。

新型コロナ感染症は、アジア系の人間に対する新たな差別的振る舞いをソロモン諸島の人びとの間に誘発したように思われる。

マライタ州都のアウキで乗り合いバスに乗ったときのことである。後ろの席に座っていた女子学生から、小声で「コロナウィルスめ……」と言われた。こうしたことはマライタ州都のアウキだけでなく、首都ホニアラでもたびたびあった。大勢の人が集まる市場などでは、「コロナウィルス!」のような声を掛けられることが特に多かった。

日本の中古車が日常的な交通手段として活躍している。

(2019年8月12日藤井真一撮影)

(2019年8月17日藤井真一撮影)

帰国を間近に控えた3月13日、私はソロモン諸島国立大学の人類学者デヴィッド・ゲゲオ氏と面談するために、彼のオフィスを訪れた。オフィスを探してキャンパス内をさまよっていると、遠くから「コロナウィルス!」と叫ばれた。振り返ると、木の陰から数人の学生がこちらに顔をのぞかせている。当時、私自身も過敏になっていたのだろうが、この叫び声が耳に入ったときひどく不愉快な気分になった。ゲゲオ氏にこの出来事について話したところ、それは差別的な発言で大問題だといわれた。この出来事は、かつてのソロモン諸島であれば、扱い方によっては貝貨のやり取りを伴う和解儀礼が必要となるような侮辱的行為でもあった。このとき私は、これまでの研究成果を活かして、賠償としての貝貨を要求してやればよかったと思った。

三つ目のタイプは、これから日本へと帰国する私への心配である。当時、日刊紙『ソロモン・スター』の国際面で、新型コロナ感染症に関する記事が掲載されない日はなかった。特に、クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号での感染拡大をはじめとして、日本における新型コロナ感染症の状況が連日報じられていた。その日本へとまもなく帰国する私に対して、友人たちはさまざまな言葉をかけてくれた。

「コロナに気を付けろ」という声だけでなく、「死ぬなよ」とか「日本に帰ったらもう二度と会えなくなるかも」とか、かけられた言葉はさまざまであった。過去10年間に何往復もしてきて、そのたびに別れの挨拶を繰り返してきた私と彼らのこれまでのやり取りとは少し雰囲気が異なる不思議な寂しさが、今回の別れの場面で我々を取り巻いていた。古くから見知っているものの、何度も訪問しているためか、最近は「また帰ってくるんやろ?」といって別れのときに顔を見せないようになっていた友人たちも、2020年3月に帰国準備のため首都へ戻る私のもとを訪ねてくれて、帰国後の私の身を案じるような言葉をかけてくれた。

さまざまな友人たちから心配されながら、私は3月14日にソロモン諸島を発った。そして、シンガポールを経由して、翌15日未明に羽田空港へと到着した。いつも行なっているように、電話やSNSを通じて調査地の友人たちへ無事帰国できた旨を伝えた。このときも、電話越しに「父親」たちから「コロナに気を付けて!」との声をかけられたことが印象に残っている。

おわりに

2020年3月21日に、ソロモン諸島政府は自国民とソロモン諸島居住者以外の入国を禁止すると発表した。続く25日には、デヴィッド・ヴナギ総督が緊急事態宣言を発令した。それから4ヶ月が経った7月24日、ヴナギ総督は再び緊急事態宣言を発令し、入国禁止措置をさらに4ヶ月間延長する旨を発表した。ソロモン諸島国は、当面の間、他国からの人の移動を制限し続けることになる。

とはいえ、先に述べた通り、太平洋諸島地域における新規感染症の流入は、島世界を絶滅させかねないほどの脅威である。新型コロナ感染症の蔓延が世界的に落ち着きを見せ始めたとしても、ソロモン諸島をはじめとする太平洋諸島での入国制限が全面的に解除されるのは、しばらく先のことになるだろう。

参照文献:大津留香織(2020)『関係修復の人類学』成文堂。