フィールドワーク関連のお知らせ

Announcements

フィールドワーク関連のお知らせ

Announcements

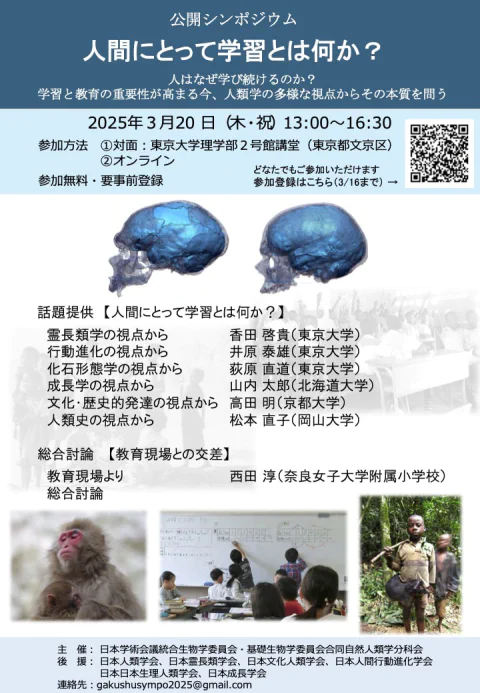

公開シンポジウム「人間にとって学習とは何か?」

| 形式 | シンポジウム |

| 紹介文 | 人はなぜ学び続けるのでしょう?本シンポジウムでは人類学の多様な視点からその本質を問い、私たちはなぜ、どのように「多くを学び続ける存在」になったのか、6人の専門家がそれぞれの視点で語ります。 |

| 日時 |

2025年3月20日(木・祝) 13:00-16:30 |

| 会場 |

東京大学理学部2号館講堂 / オンライン配信 |

| 対象 |

どなたでも参加いただけます。(要事前登録) |

| 定員 |

会場参加100名、オンライン1,000名 |

| 概要 |

人はなぜ学び続けるのでしょう? 学習と教育の重要性が高まる今、人類学の多様な視点からその本質を問うために、本シンポジウムを企画しました。 成長期のみならず人生を通じた個人の学習、そしてそれを支える体系化された社会の教育システムは、現代の常識となっています。しかし過去を振り返ればその起源は意外に浅く、世界を見渡せばそのあり方も実に多様であることがわかります。それでは、私たちはなぜ、どのように「多くを学び続ける存在」になったのでしょう? この大きな疑問に迫るため、6人の専門家がそれぞれの視点で語ります。さらにそこから学校教育現場へどのような示唆が得られるのかを、討論します。 |

| プログラム |

13:00 開会挨拶

休憩(14:10-14:20)

休憩(15:20-15:30) 15:30 第2セッション 総合討論「教育現場との交差」

16:25 閉会挨拶 |

| 参加費 |

無料 |

| 申し込み方法 締め切り |

事前申込が必要です。 |

| 主催 |

日本学術会議統合生物学委員会自然人類学分科会 |

| 後援 |

日本人類学会、日本霊長類学会、日本文化人類学会、日本人間行動進化学会、日本成長学会、日本生理人類学会 |

| 問合せ先 |

「人間にとって学習とは何か?」事務局 |

| URL |