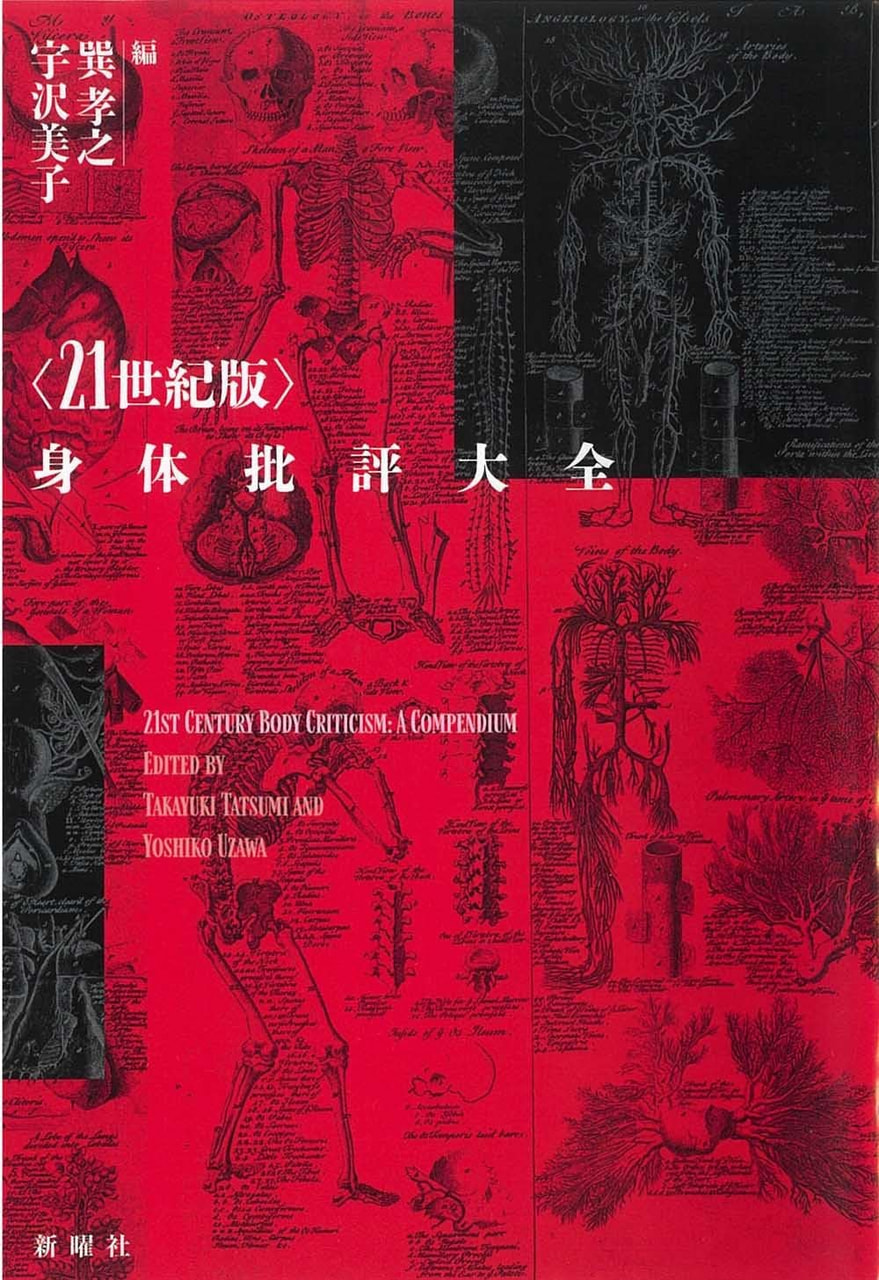

〈21世紀版〉身体批評大全

多彩な執筆者によって「形而下から形而上までをつなぎ、様々な矛盾を孕む身体(像)をとりあげ、実体としての・概念としての・言語としての・表現媒体としての「身体」の意味を掘り下げる」ことが試みられている。

多彩な執筆者によって「形而下から形而上までをつなぎ、様々な矛盾を孕む身体(像)をとりあげ、実体としての・概念としての・言語としての・表現媒体としての「身体」の意味を掘り下げる」ことが試みられている。

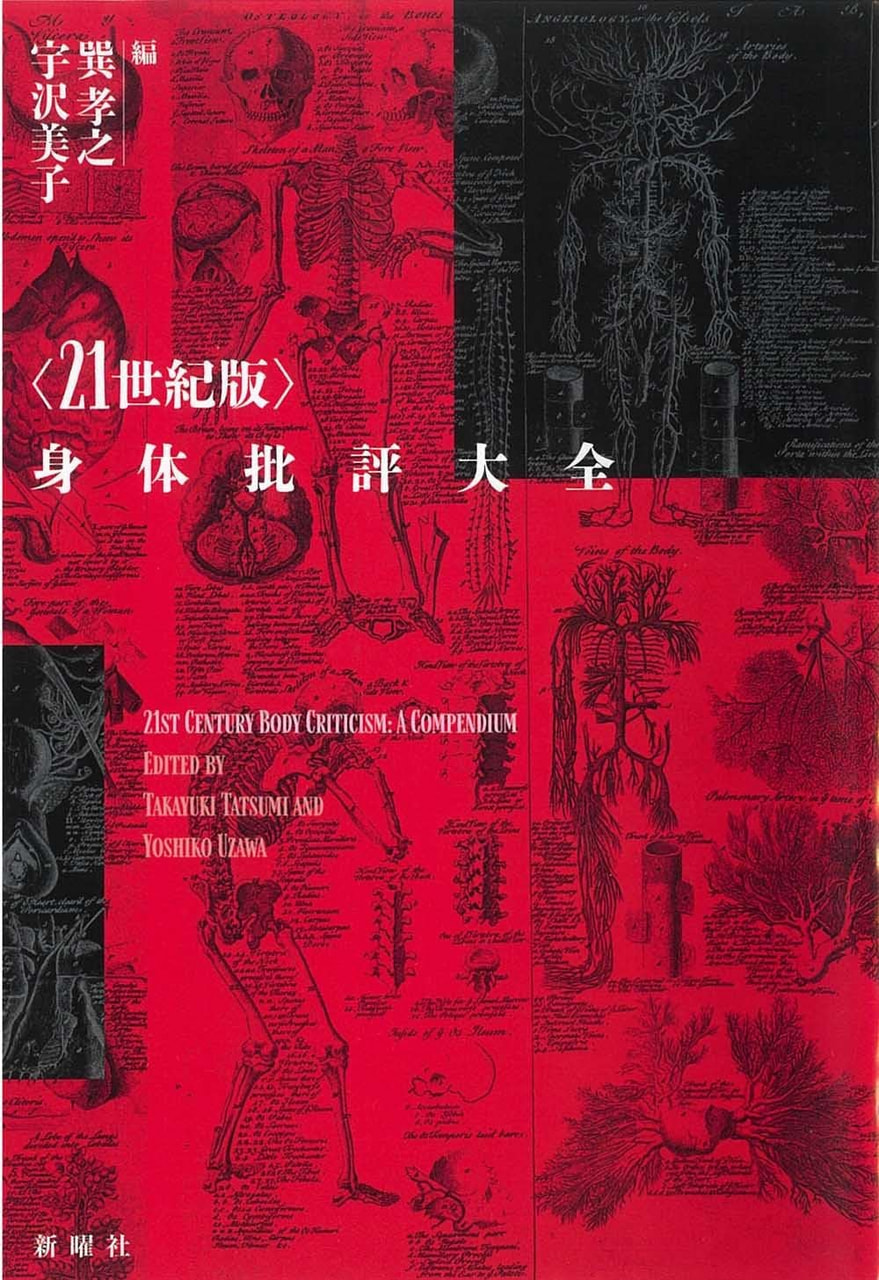

21世紀初の独立国である若い国には、長い苦悩の歴史と、豊かな伝統文化と、なによりも人を惹きつける活気がある。鮮やかな色彩を纏う写真とともに、異なる分野のフィールドワーカーたちが東ティモールを語る一冊。

言語接触をテーマにした国際的ハンドブック。第3章にスワヒリ語とリンガラ語という、それぞれ東アフリカと中部アフリカを代表するリンガフランカにみられる接触現象に関する概説を含む。

ウイルスの存在を前提とする状況はアジア各地の芸能にどのような影響を与え、また芸能実践者たちはいかに応答したのか。その記録と考察を通じ、芸能や芸能する身体についての我々の理解を更新する試み。

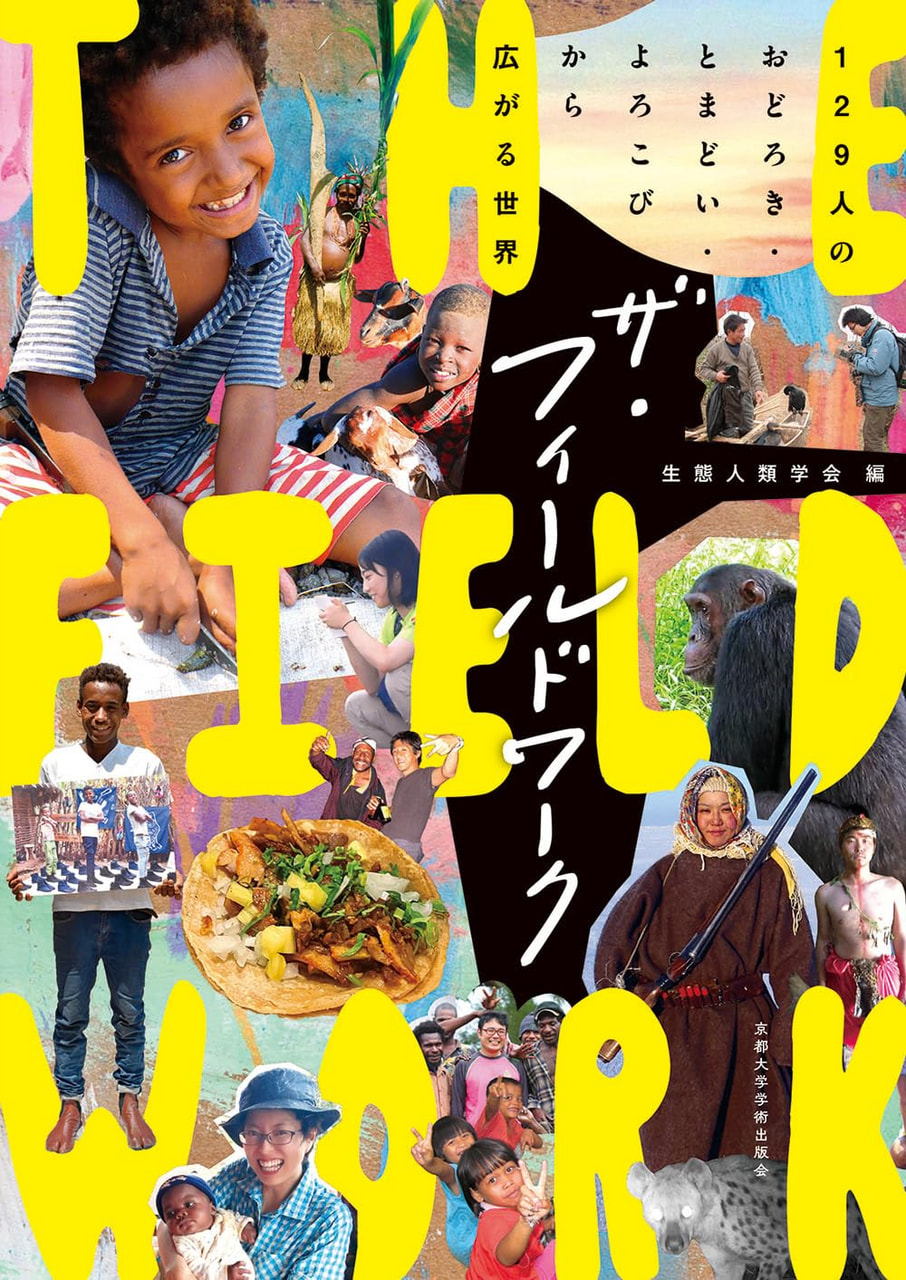

環境と人との関わりの最前線から人間社会のあり方を考えている生態人類学者129人が、ふだん学術書や論文では書けない、発見、悲哀、悦楽、恐怖等々、現場(フィールド)の<絶景>について、初めて語ります。

インド洋西域島嶼地域で編者が採取した各地域の民話のうち、未刊行のセーシェル・クレオル語による民話(18編)と、レユニオン・クレオル語による民話(5編)を訳出して挿絵を付した。

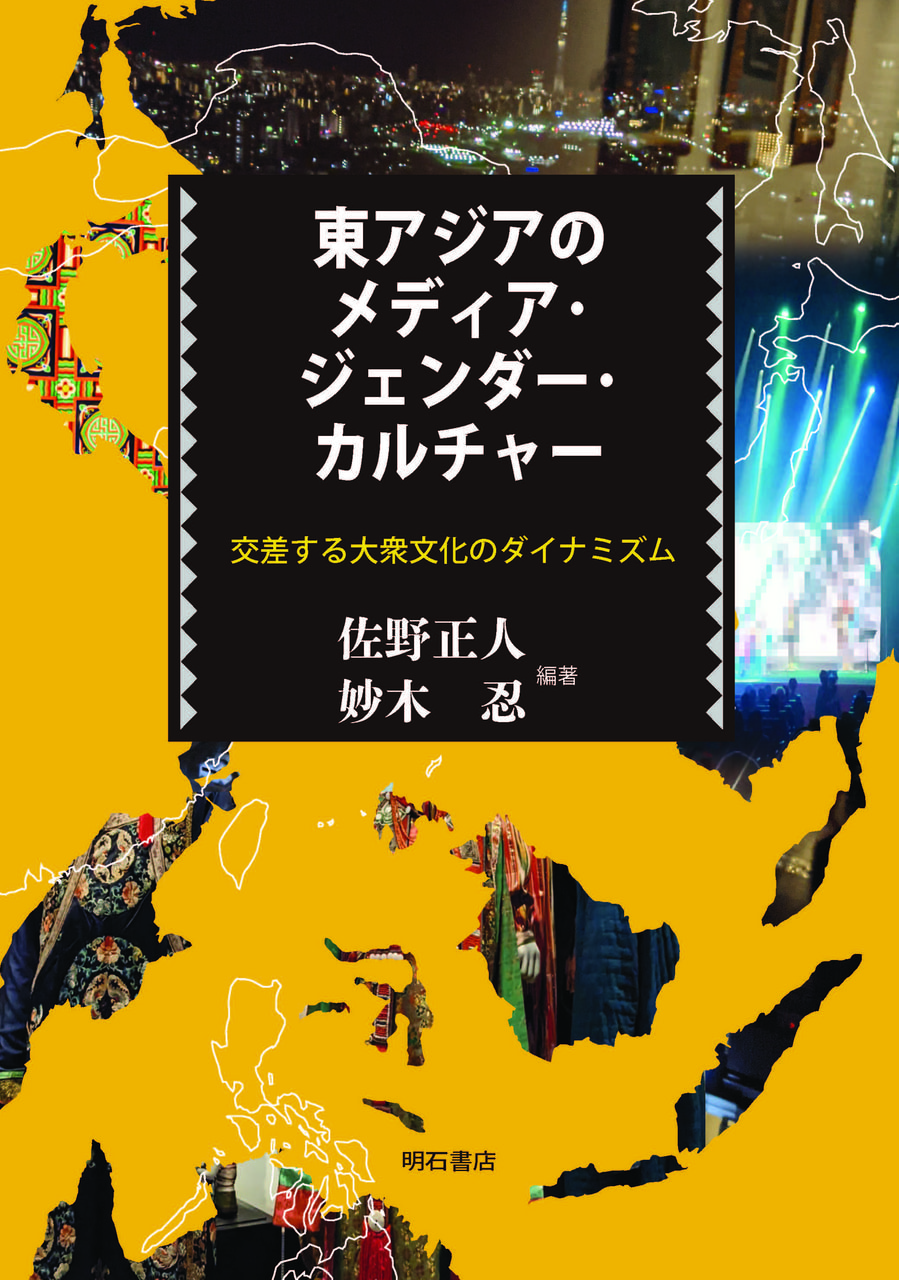

東アジアにおける文化の伝播や受容に着目し、その様相を鮮やかに描き出す。東北大学でメディアやジェンダーに関心を持つ大学院生や、縁のある研究者らが、自ずと湧き上がってくるテーマにのびのびと向き合っている。

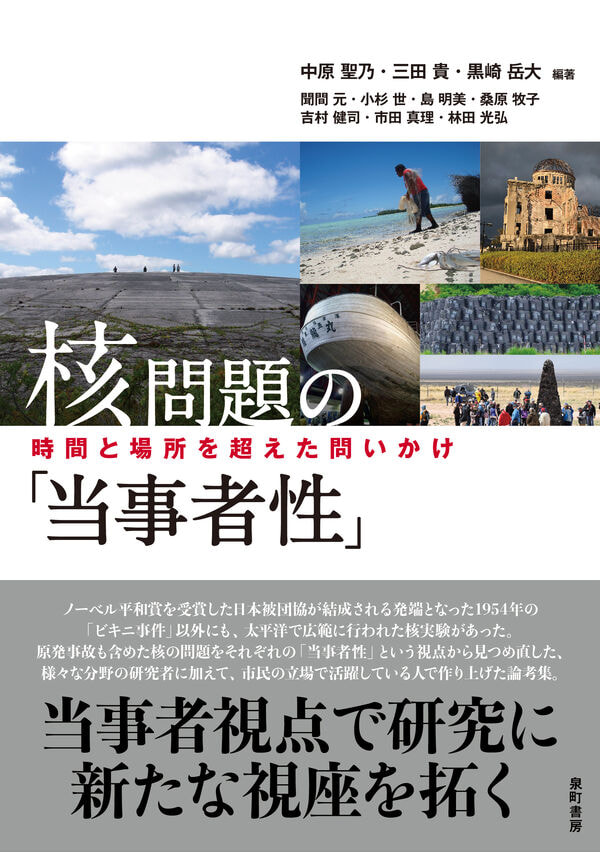

ビキニ環礁核実験や原発事故などの核問題に対して、被害者/加害者の視点にもとづく議論にとどまらず、放射線の影響を受けたすべての人びとの「当事者性」という視点から見つめ直した論考集。

イラン革命のイデオローグとして知られる知識人、アリー・シャリーアティー。実は彼は、孤独だった…? シャリーアティーの主要な文学作品群『沙漠論』を通じて、彼の孤独という概念と神秘思想を検討した一冊。

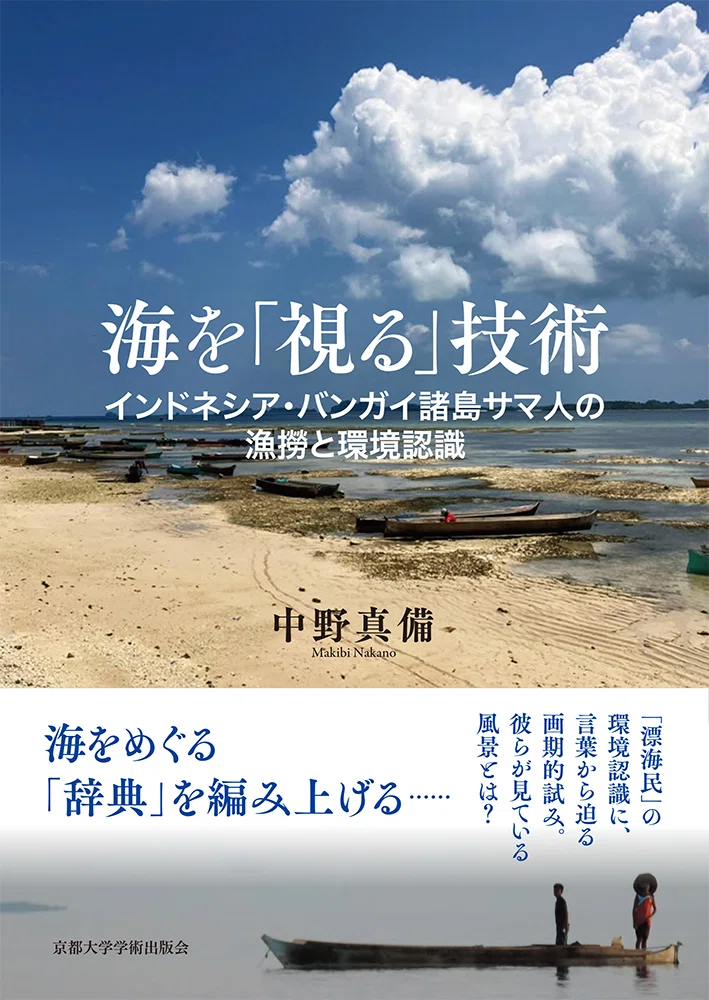

インドネシア東部、海上生活を営むサマの移動に密着。漁場の名、岩の名、岬の名……ひとつひとつ収集し、ナヴィゲーションに関わる言葉の体系を編み上げた。「漂海民」の環境認識、そしてかれらが視ている風景とは?