中東・北アフリカの人類学:エスノグラフィーで読み解く知と権力

中東・北アフリカに対する眼差しには、つねに、根深く、知と権力がまとわりつく。人類学者はこの課題に対し、どこで、誰/何を対象にフィールドワークし、どのようなエスノグラフィーを書いてきたのか。

中東・北アフリカに対する眼差しには、つねに、根深く、知と権力がまとわりつく。人類学者はこの課題に対し、どこで、誰/何を対象にフィールドワークし、どのようなエスノグラフィーを書いてきたのか。

文化人類学者、考古学者、キュレーターが感性と制度のつながりを問います。フィールドは国立国際美術館、水戸芸術館、ニューヨーク、新潟、ナイジェリア、キューバ、フィジー、実測図の制作現場、造山古墳群です。

2025年2月に開催された「タカラヅカの中東・イスラーム――宝塚歌劇に見る日本的オリエンタリズム」の報告が『季刊アラブ』に連載されます。

中国、香港、台湾、チベット、アジア各地の華僑社会、少数民族など様々な地域の人々が織りなす華語圏映画。その世界にぐっと近づくことができる入門書です。

世界各地・各ジャンルの文学×地域研究の専門家による、さまざまな言語圏の文学をめぐる26篇が収められたエッセイ集。翻訳、モダニズム、詩、政治、歴史という5つのキーワードからたどる。

13人の執筆者はミュージシャン、映画、美術、音楽、文学などの専門家からなり、時代も場所もバラバラだけれど、「そこに住む愉快、不思議な人たち」(池澤夏樹、毎日新聞書評)を生き生きと描き出すアンソロジー。

日本の最南端、八重山諸島にも「華僑」社会がある。しかし、そこに暮らす台湾系移住民は、本土の華僑ほどは知られていない。本書では、彼らが大事に温めてきた台湾への郷愁やイメージを形にする様子を紐解く。

人類学と霊長類学の研究者がフィールドデータをもとに対話し、人とサルの“つながり”の動的な側面を再考しました。両分野の異同に迫った、学際的な研究の足掛かりとなる一冊です。

本書は、新型コロナウイルス感染症対策をケーススタディに、異分野の専門家が専門の壁を越えた対話と解決策の共創を目指して重ねた実践的共同研究活動から生み出された対話法の提案です。

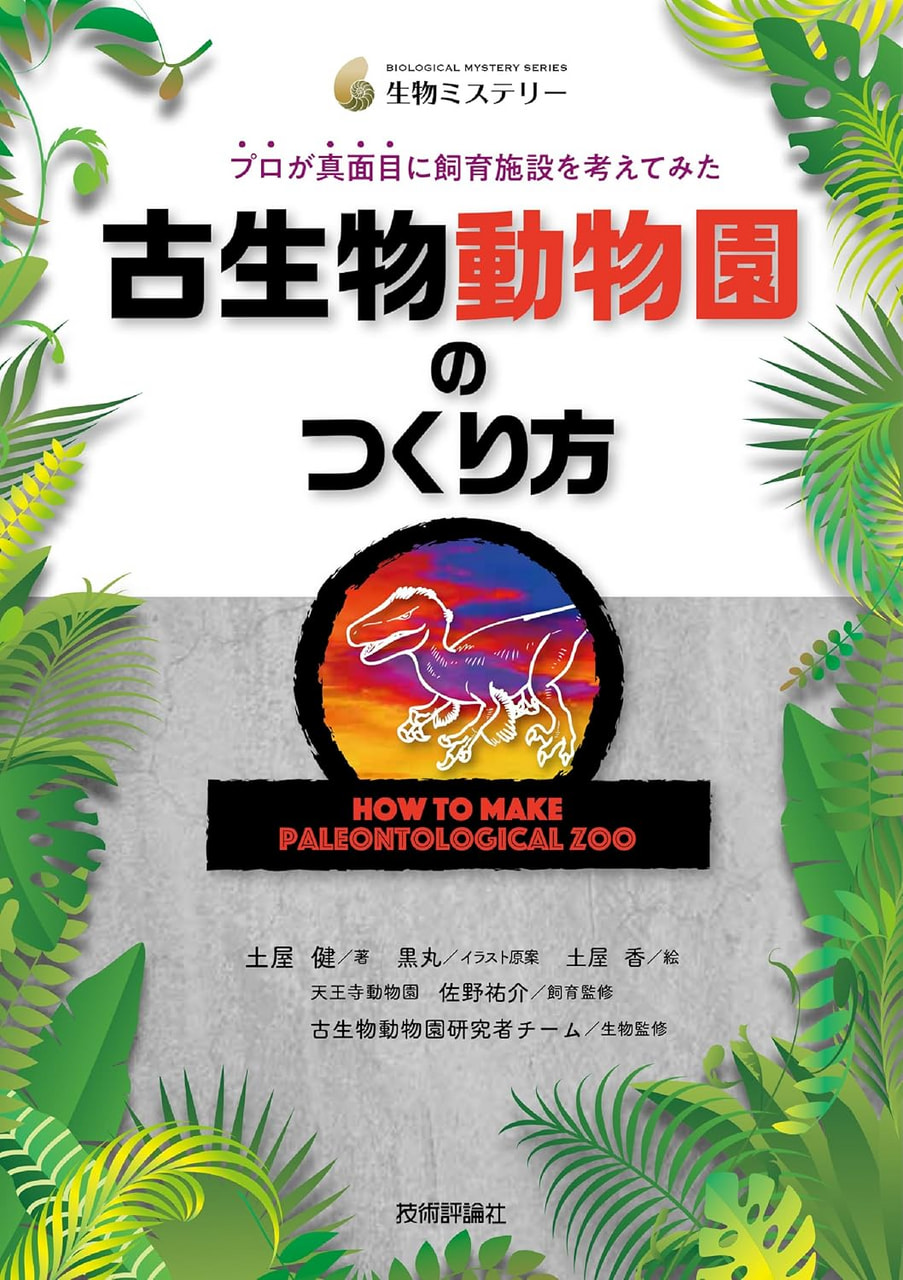

天王寺動物園スタッフと古生物学者がコラボして、あの恐竜を飼育するにはどんな環境がいいのかを徹底的に考えた。プロが真面目に「ふざける」と面白い!ちょっとスリルのある保全に真剣な古生物動物園の開園です