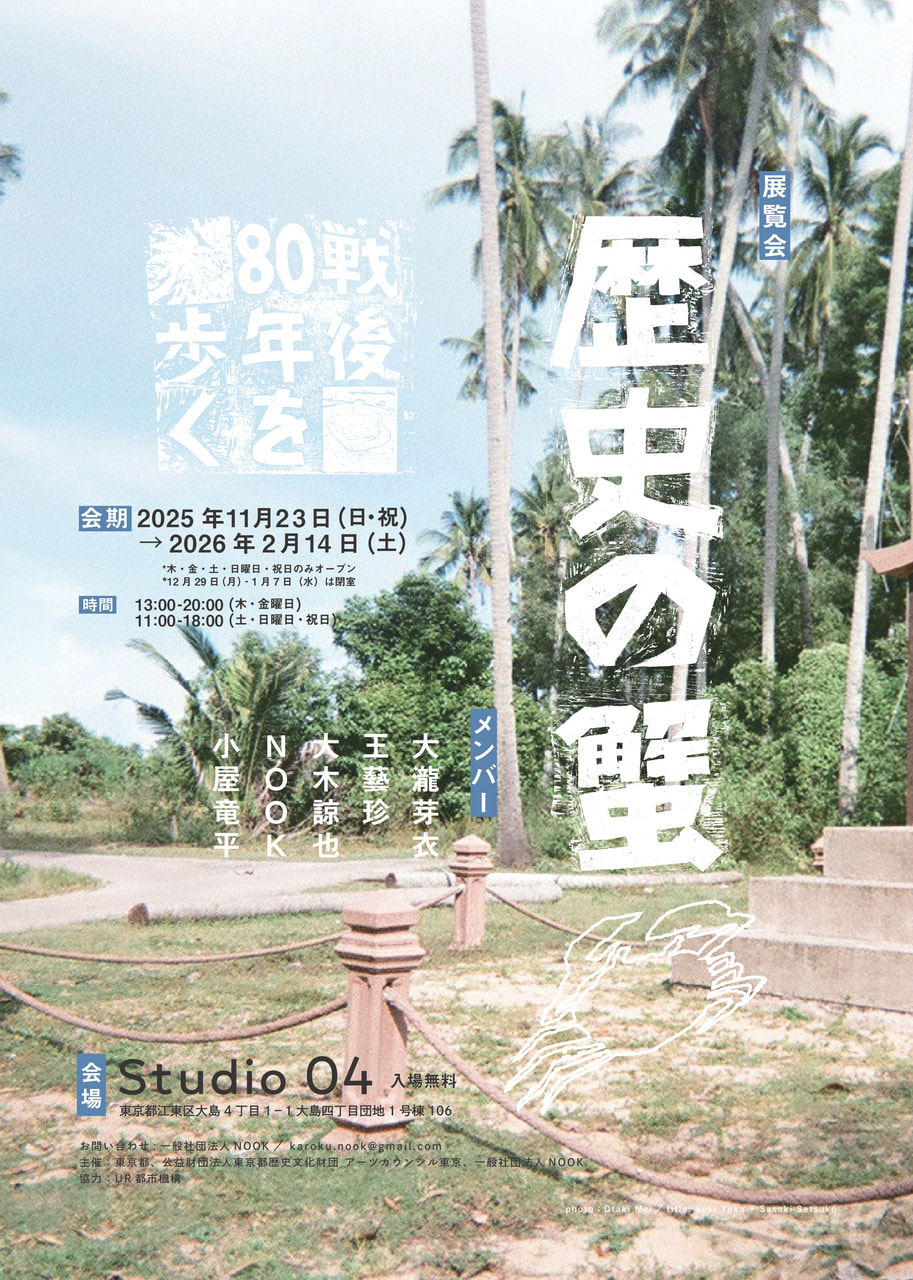

展覧会「歴史の蟹・戦後80年を歩く」

これまでに訪れた東北、沖縄、広島、台湾、韓国、マレーシア、シンガポール、マーシャル諸島で聞いた「戦争」にまつわる語りと見た風景、残された記録を中心に置き、「戦争」と「戦後」を見つめ直す展覧会。

これまでに訪れた東北、沖縄、広島、台湾、韓国、マレーシア、シンガポール、マーシャル諸島で聞いた「戦争」にまつわる語りと見た風景、残された記録を中心に置き、「戦争」と「戦後」を見つめ直す展覧会。

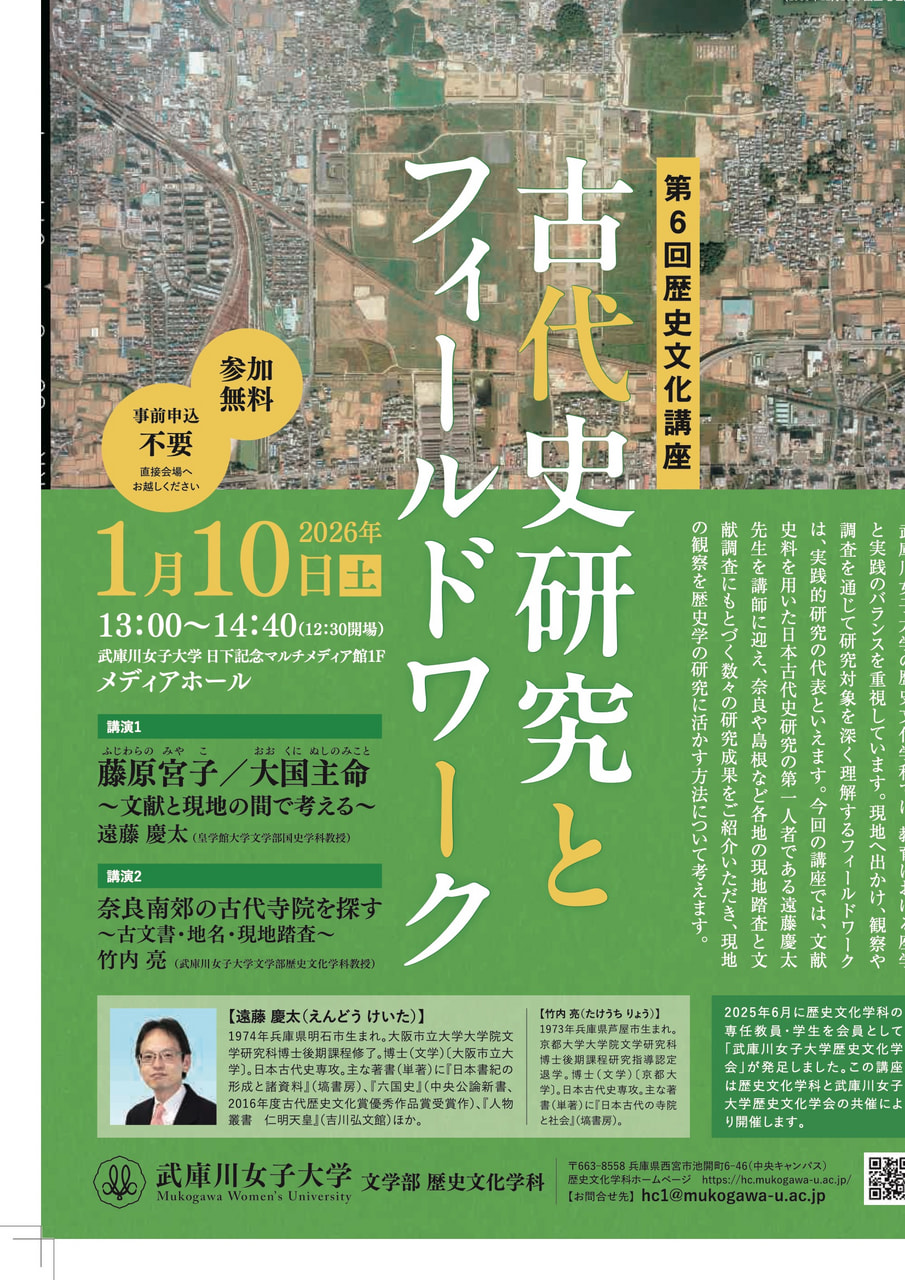

文献史料を用いた日本古代史研究の第一人者である遠藤慶太氏を迎え、奈良や島根など各地の現地踏査と文献史料調査に基づく数々の研究成果の紹介から、現地の観察を歴史学の研究に活かす方法について考える。

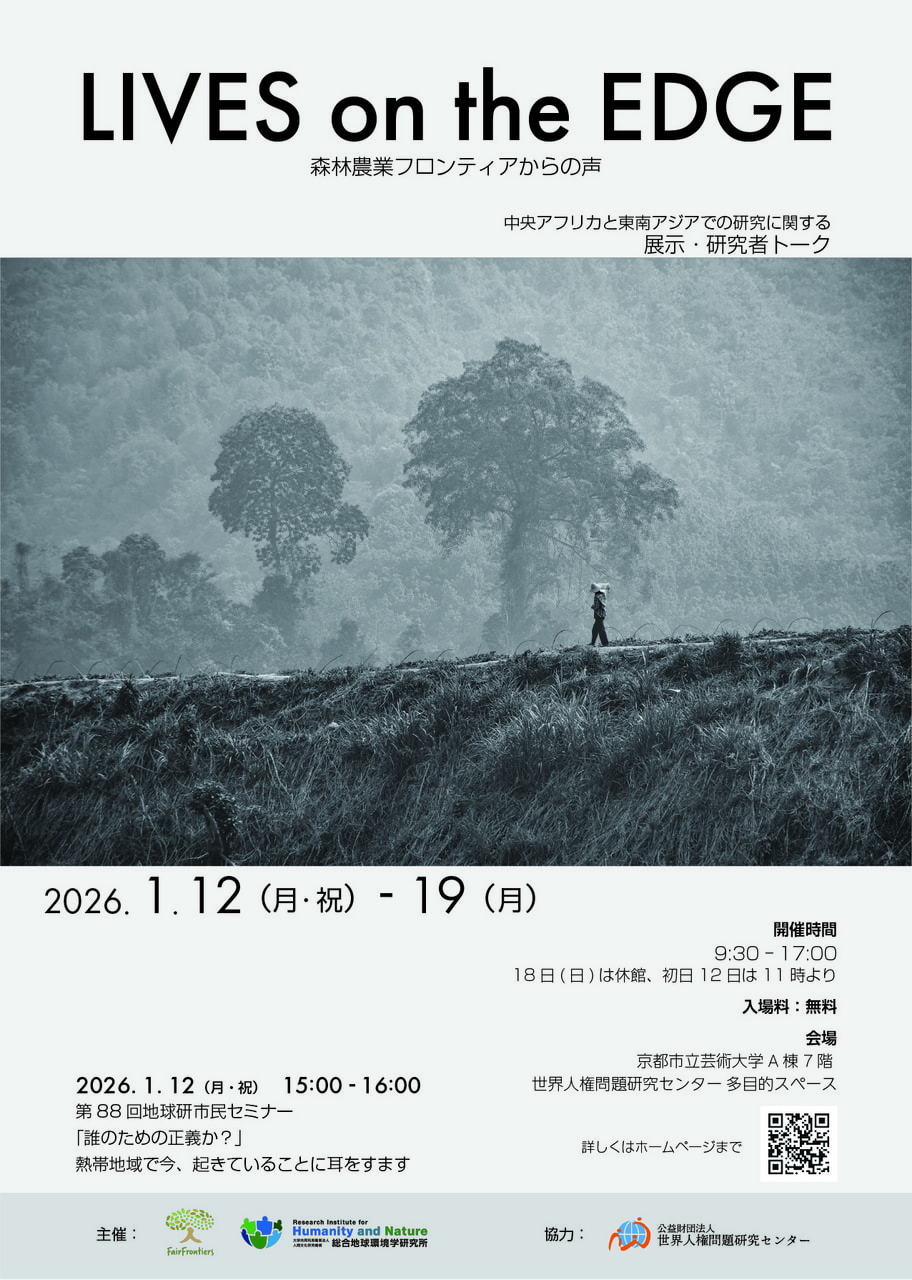

FairFrontiersプロジェクトは森林と農業の境界地域に関する学際的研究を実施してきました。「環境正義」の視点から、中央アフリカ・東南アジアの調査地における今後の希望・課題をお話します。

ネパールを旅する「探求家」と調査する「研究者」――ネパールというフィールドで何を目にして、どのようなことを感じているのでしょうか。ともに女性であるそれぞれの視点から、そこに住む人びとの暮らしやフィールドワークについて考えます。

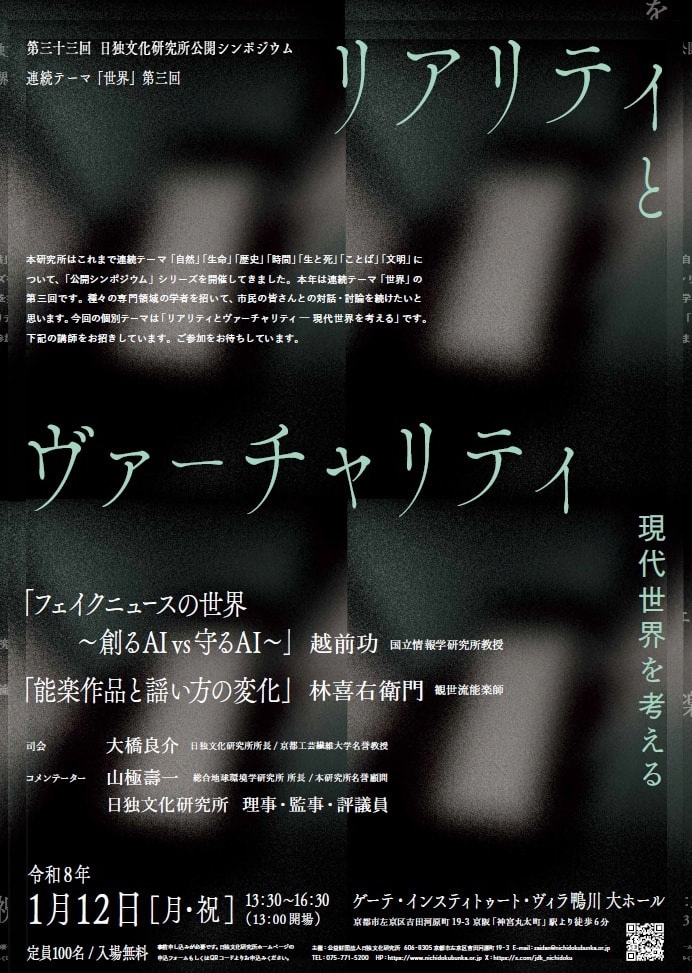

本シンポジウムでは、越前功 (国立情報学研究所教授)による、「フェイクニュースの世界~創るAI vs守るAI~」、林喜右衛門 (観世流能楽師)による「能楽作品と謡い方の変化」の講演を行う。

「海と地球のシンポジウム2025」開催決定!皆様の参加登録をお待ちしております。海のサイエンスに興味のある方、ぜひ現地もしくはオンラインでお越しください!

都市再生特別措置法の制定から20年が経過し、共感都市の実現に向けた都市再生ビジョンが公表されるなど、都市再生への注目が高まる中、今後の都市再生の在り方についてアカデミアの知見と実務の現場から展望する。

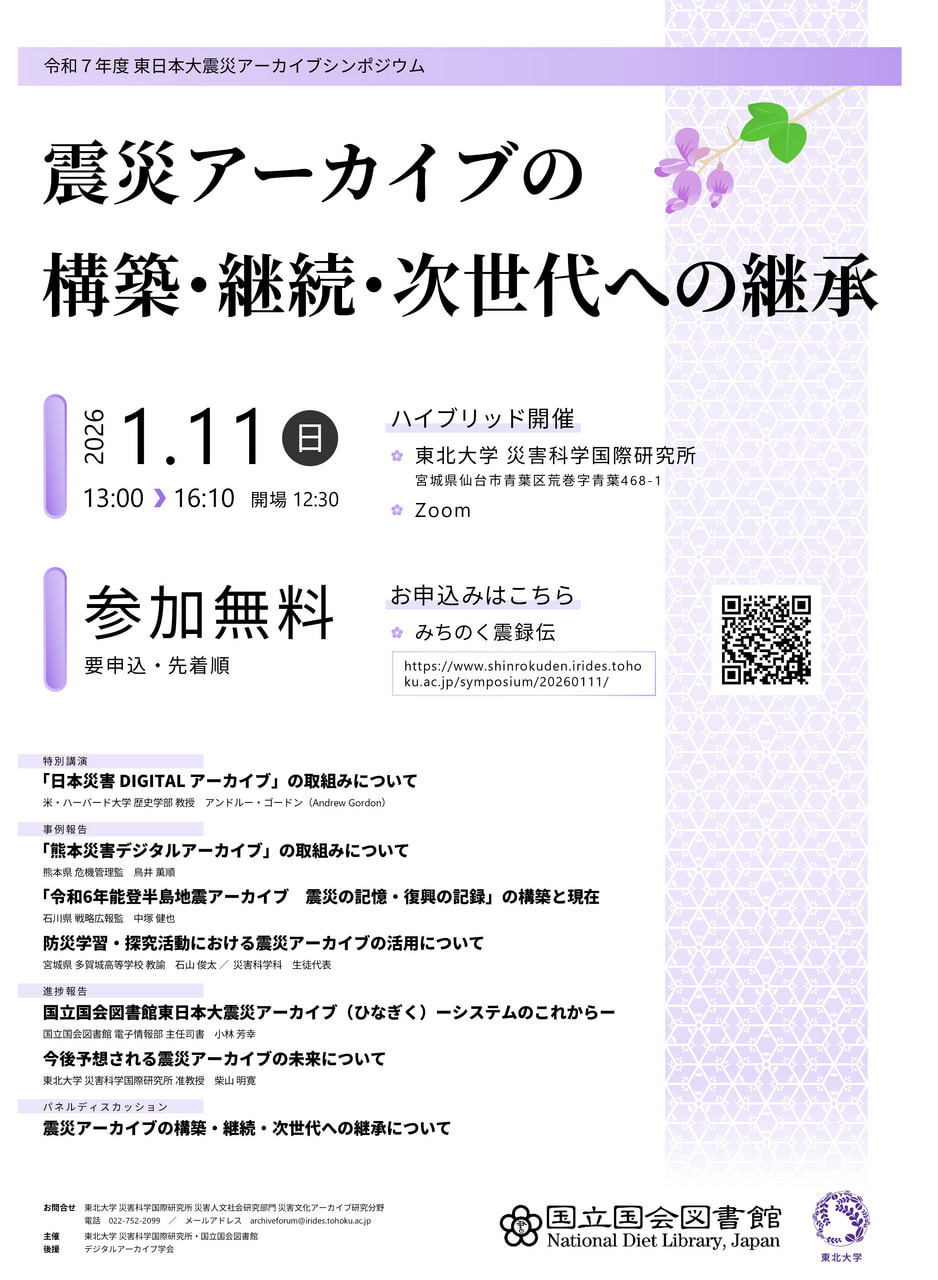

本シンポジウムでは、海外の日本研究者による震災アーカイブの意義、熊本県・石川県による震災アーカイブの構築・運営の報告、宮城県多賀城高等学校の災害科学科の取組紹介に加え、今後を展望する討議を行う。