2025年度第3回先端研クロストーク#19「グローバル社会のローカリティ」~世界がつながる時代のアイデンティティ~

情報環境の発展をはじめ、未曽有の科学技術がもたらす新たなグローバルとローカルの関係性を、学問分野の垣根を超え創造的に議論する。

情報環境の発展をはじめ、未曽有の科学技術がもたらす新たなグローバルとローカルの関係性を、学問分野の垣根を超え創造的に議論する。

フィールド研究の成果や、調査の過程での発見や経験を、アカデミアの枠を超え幅広い人々と共有し、共に感じ、考える方法として、「ワークショップ」に着目し、その可能性を探求します。

本展示は、野村正治郎の人物像を、彼の収集した「野村正治郎衣裳コレクション」を通じて紹介する。海外に着物文化を広めた販売戦略や、国内で着物の重要性を啓発した役割に注目し、その生涯を振り返る。

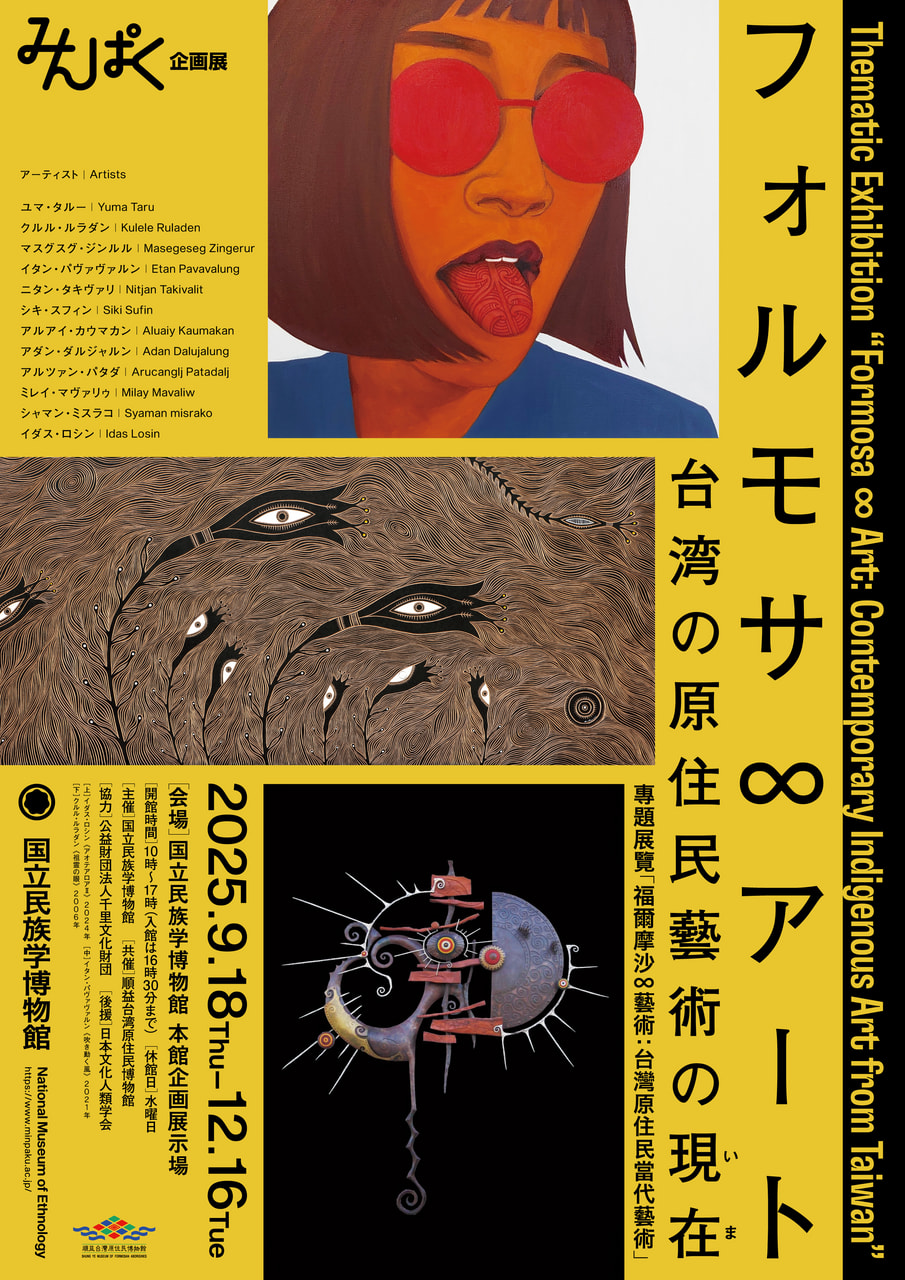

口承や歌謡、衣服や道具の造形を通して自らの文化を伝えてきた台湾原住民族の営みは、原住民族アートとしても関心を集めている。伝統の継承を重んじながら、新たな創造の営みに取り組む芸術家たちの作品を紹介する。

大学の研究者による調査活動は小笠原の特異な植物相の解明に大きく貢献してきました。調査活動の歴史、絶滅危惧種の保全と植物研究の最前線などをテーマに講演を行います。

本シンポジウムでは、持続可能な社会の実現のためのグリーン・トランスフォーメーションの実現に向けた人材育成の設計、方向性、拡充について議論を交わす。

他者に性的に惹かれないアセクシュアルや、他者に恋愛感情を抱かないアロマンティックについて、近年では徐々に可視化されつつあります。こうした人々の被る周縁化には、あからさまに攻撃的な扱いを受けるようなケースもありますが、より分かりにくい仕方で巧妙に「存在しない」ことにされることがあります。本講演では、こうしたアセクシュアルやアロマンティックの周縁化や、その背景にある社会的な状況や規範を論じるとともに、差別や周縁化を捉えるための枠組みについても考えていきたいと思います。

13人の執筆者はミュージシャン、映画、美術、音楽、文学などの専門家からなり、時代も場所もバラバラだけれど、「そこに住む愉快、不思議な人たち」(池澤夏樹、毎日新聞書評)を生き生きと描き出すアンソロジー。

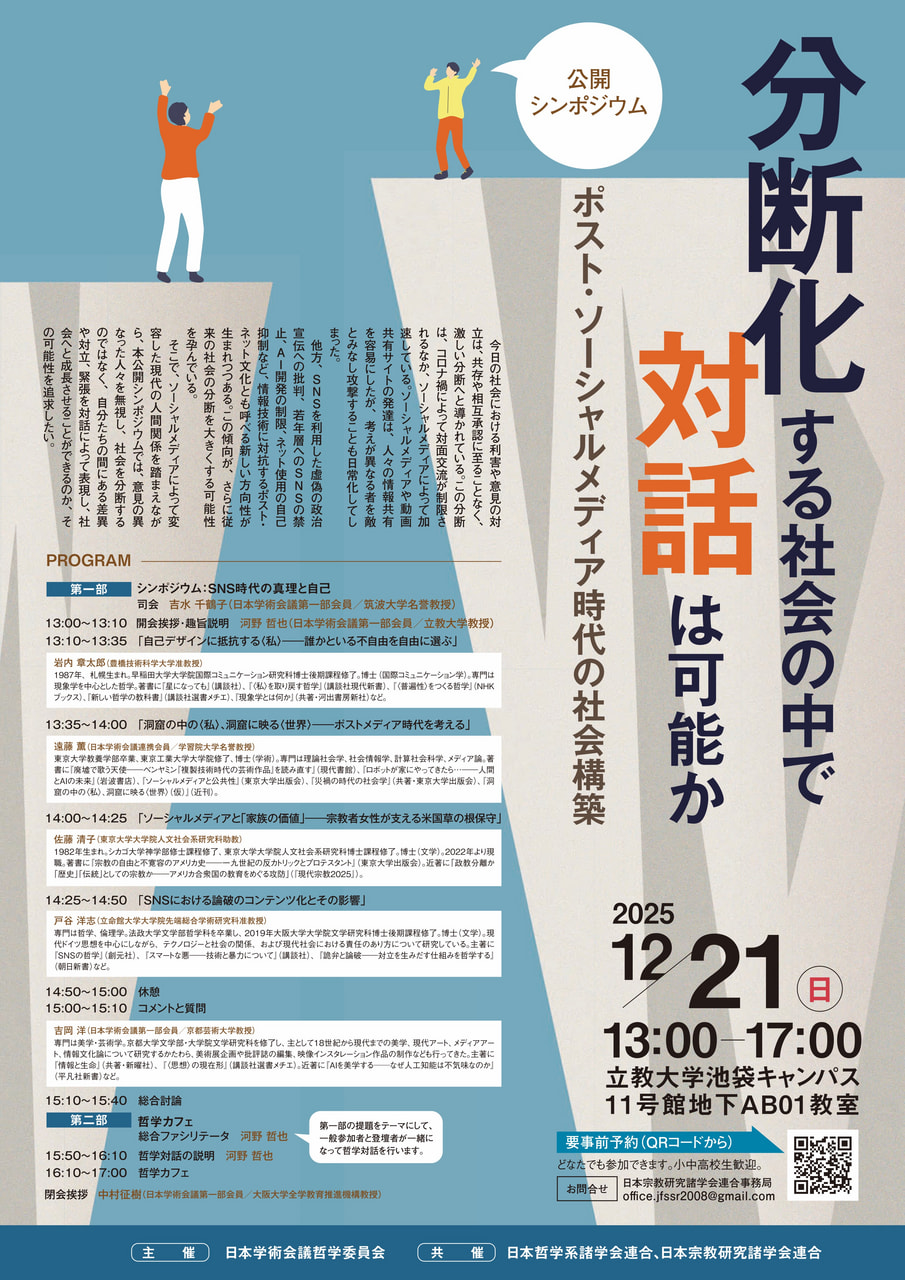

ソーシャルメディアによって変容した現代の人間関係を踏まえ、意見の異なる人々を無視し社会を分断するのではなく、差異や対立、緊張を対話によって表現する社会へと成長させられるのか、その可能性を追求する。