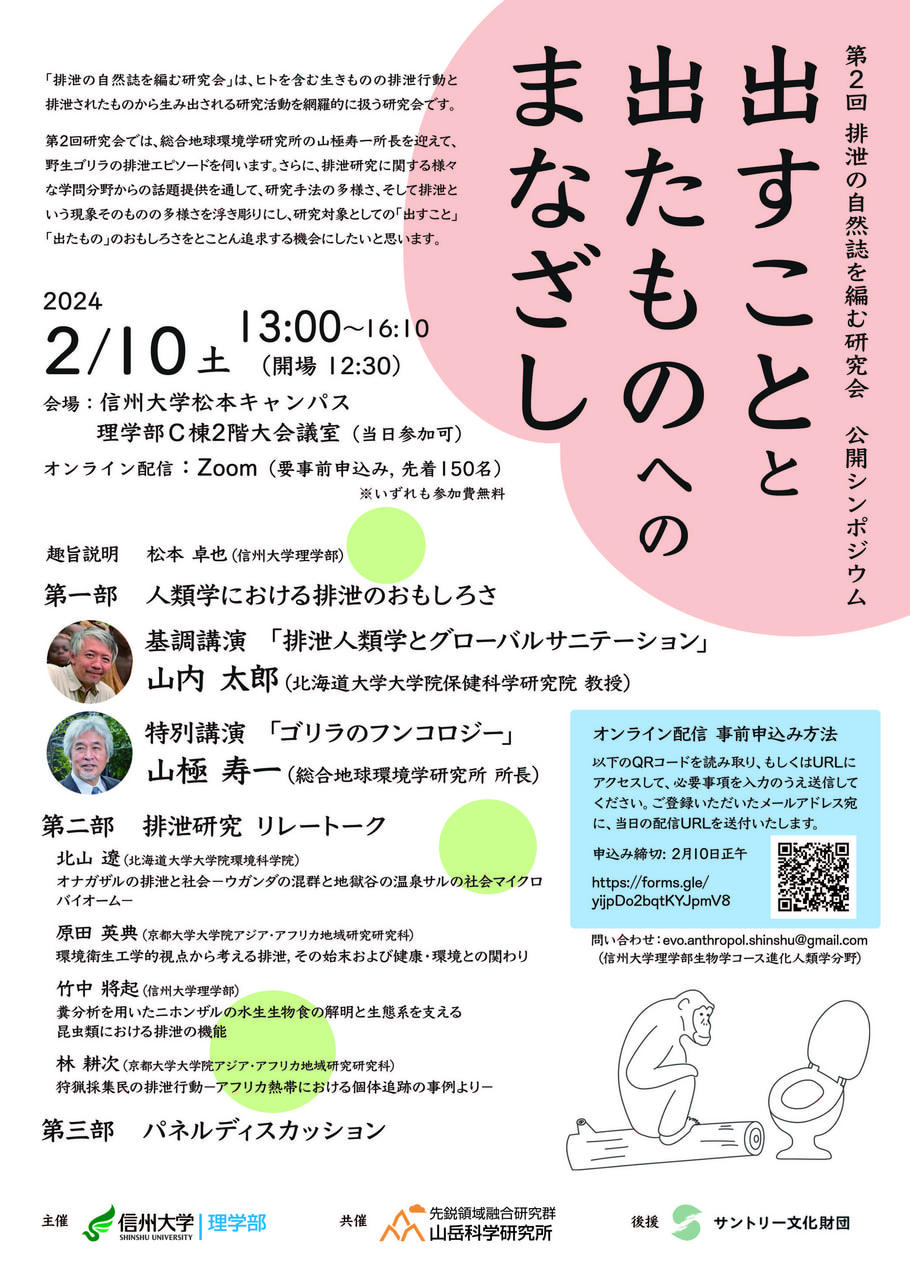

第2回排泄の自然誌を編む研究会 公開シンポジウム「出すことと出たものへのまなざし」

「排泄の自然誌を編む研究会」は、ヒトを含む生きものの排泄行動と排泄されたものから生み出される研究活動を網羅的に扱う研究会です。

Fieldnetでは、フィールドワークの手法やフィールドワークに基づいた

研究成果に関する情報を募集しています

「排泄の自然誌を編む研究会」は、ヒトを含む生きものの排泄行動と排泄されたものから生み出される研究活動を網羅的に扱う研究会です。

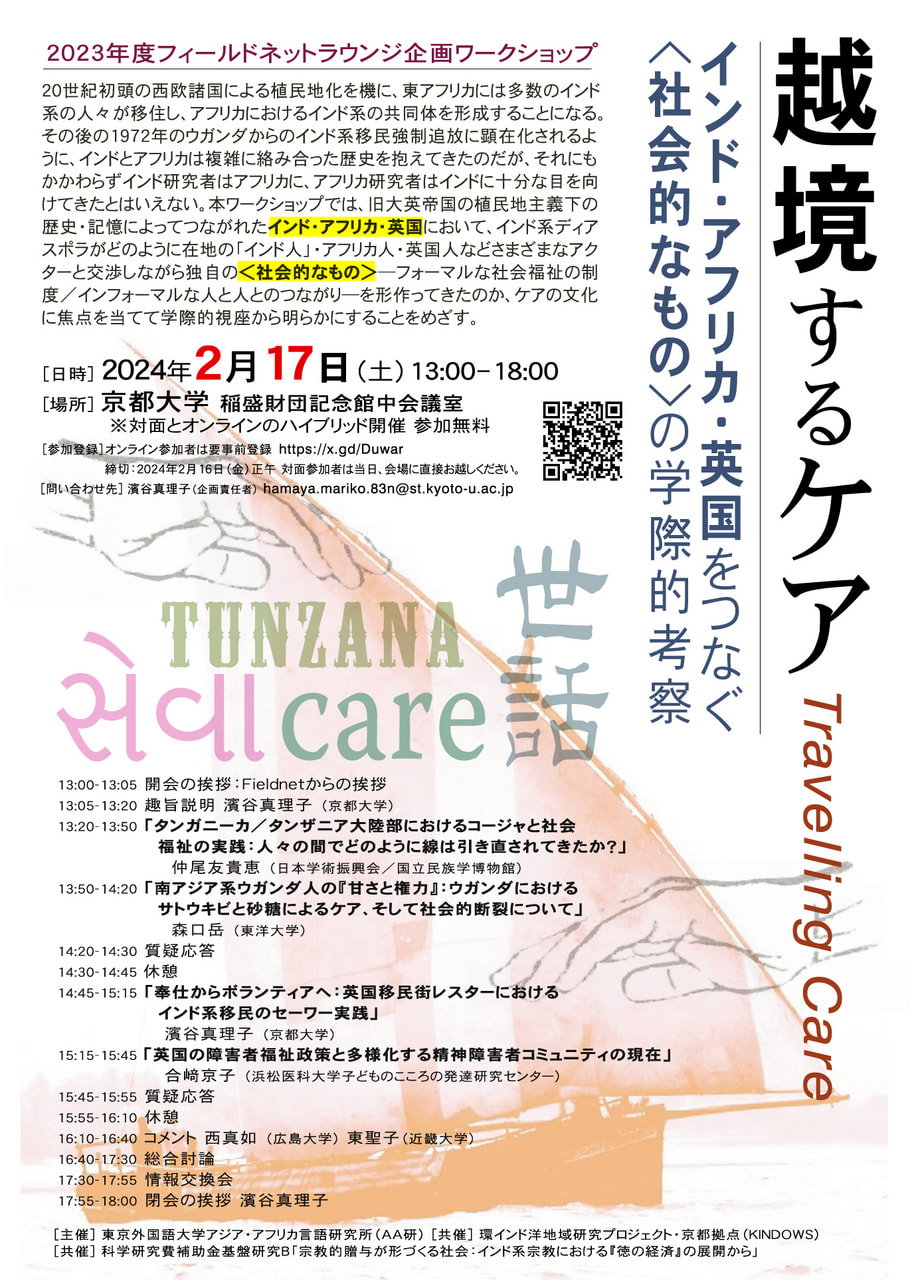

20世紀初頭の西欧諸国による植民地化を機に、東アフリカには多数のインド系の人々が移住し、アフリカにおけるインド系の共同体を形成することになる。その後の1972年のウガンダからのインド系移民強制追放に顕在化されるように、インドとアフリカは複雑に絡み合った歴史を抱えてきたのだが、それにもかかわらずインド研究者はアフリカに、アフリカ研究者はインドに十分な目を向けてきたとはいえない。本ワークショップでは、旧大英帝国の植民地主義下の歴史・記憶によってつながれたインド・アフリカ・英国において、インド系ディアスポラがどのように在地の「インド人」・アフリカ人・英国人などさまざまなアクターと交渉しながら独自の<社会的なもの>──フォーマルな社会福祉の制度/インフォーマルな人と人とのつながり──を形作ってきたのか、ケアの文化に焦点を当てて学際的視座から明らかにすることをめざす。

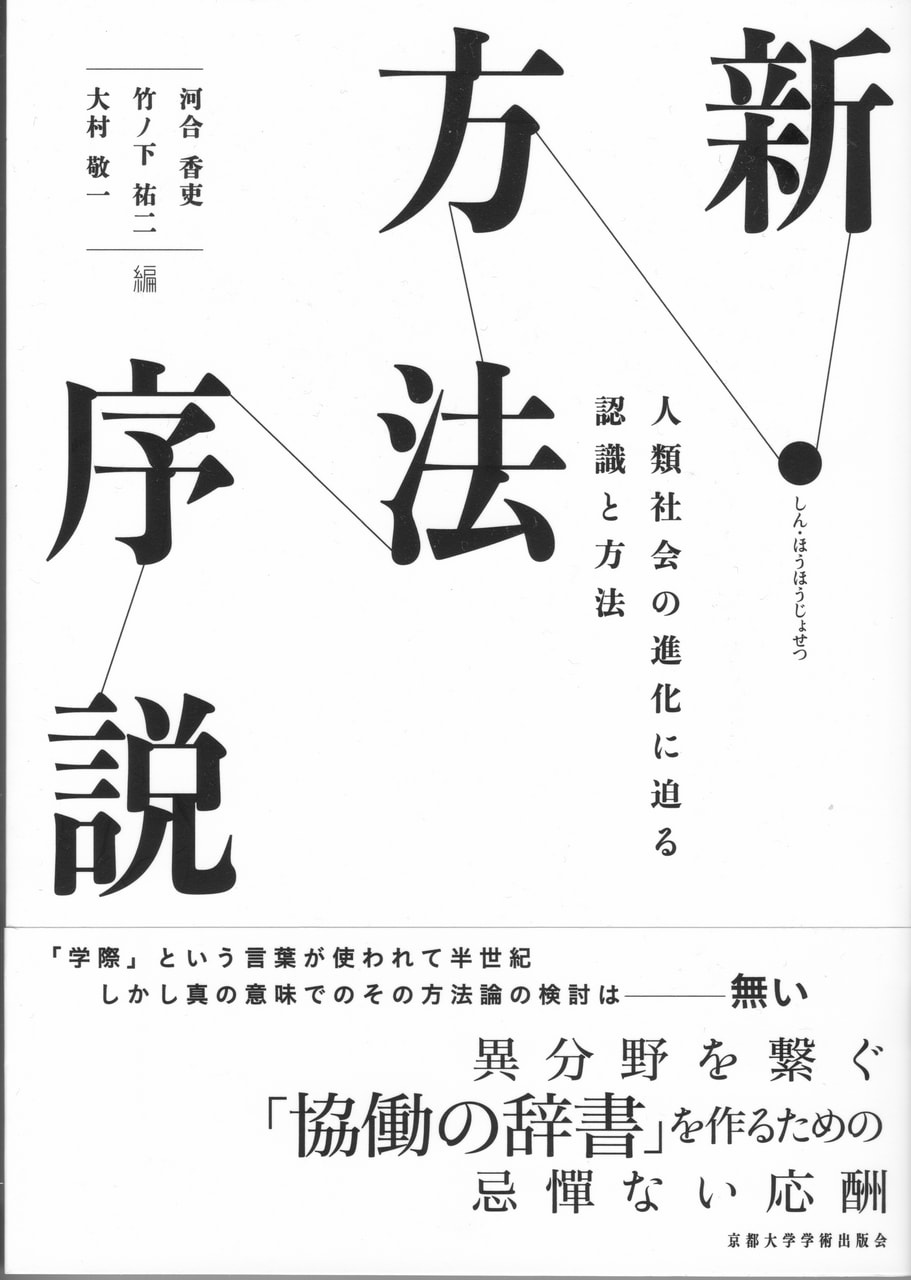

真の学際的協働とは何か。ともにフィールドサイエンスである人類学と霊長類学の協働のあり方の探究は、忌憚ない議論の応酬を経て、個別の学問領域を越えた学際研究の方法論を射程に入れた普遍的な問いへと深化する。

本書は2008年刊行の同書新装版である。当時まだ若手だった小川光彦、榎本渉、向井亙、四日市康博、森達也が碇石・木材・タイ産陶磁・銀・中国陶磁について論考を寄せ、多角的な海域アジア史像を提示している。

日本史で古代(飛鳥・奈良・平安時代)と呼ばれた時代、北海道ではオホーツク文化と擦文文化が展開していました。本展示では東京大学常呂実習施設と国立歴史民俗博物館が連携し、この2つの文化を紹介します。

自明の存在であると思われている「語」は、言語学においては定義が困難な存在でもあります。本書は言語類型論的見地から環太平洋地域に分布する諸言語を対象に「語」の本質を問い直すことをめざした論文集です。

人類は常に絶滅の危機に直面してきた。人類の生存と存続の極限状態をより広い進化的な視野からとらえ、それが社会のあり方をどのように変え、また決定してきたかを探究した人類学と霊長類学による共同研究の成果。

公益財団法人水産無脊椎動物研究所より、水棲の無脊椎動物の研究を担う次世代の研究者への支援や、研究者を目指す学生の育成を目的とする研究助成の募集が出ています。詳しくはサイトをご覧ください。

鳥取大学国際乾燥地研究教育機構の国際共同研究部門(特命准教授:気象・水文・生態学1名、特命教授または特命准教授:水関係1名)とグローバル教育開発室(特命准教授1名)より公募がでています。

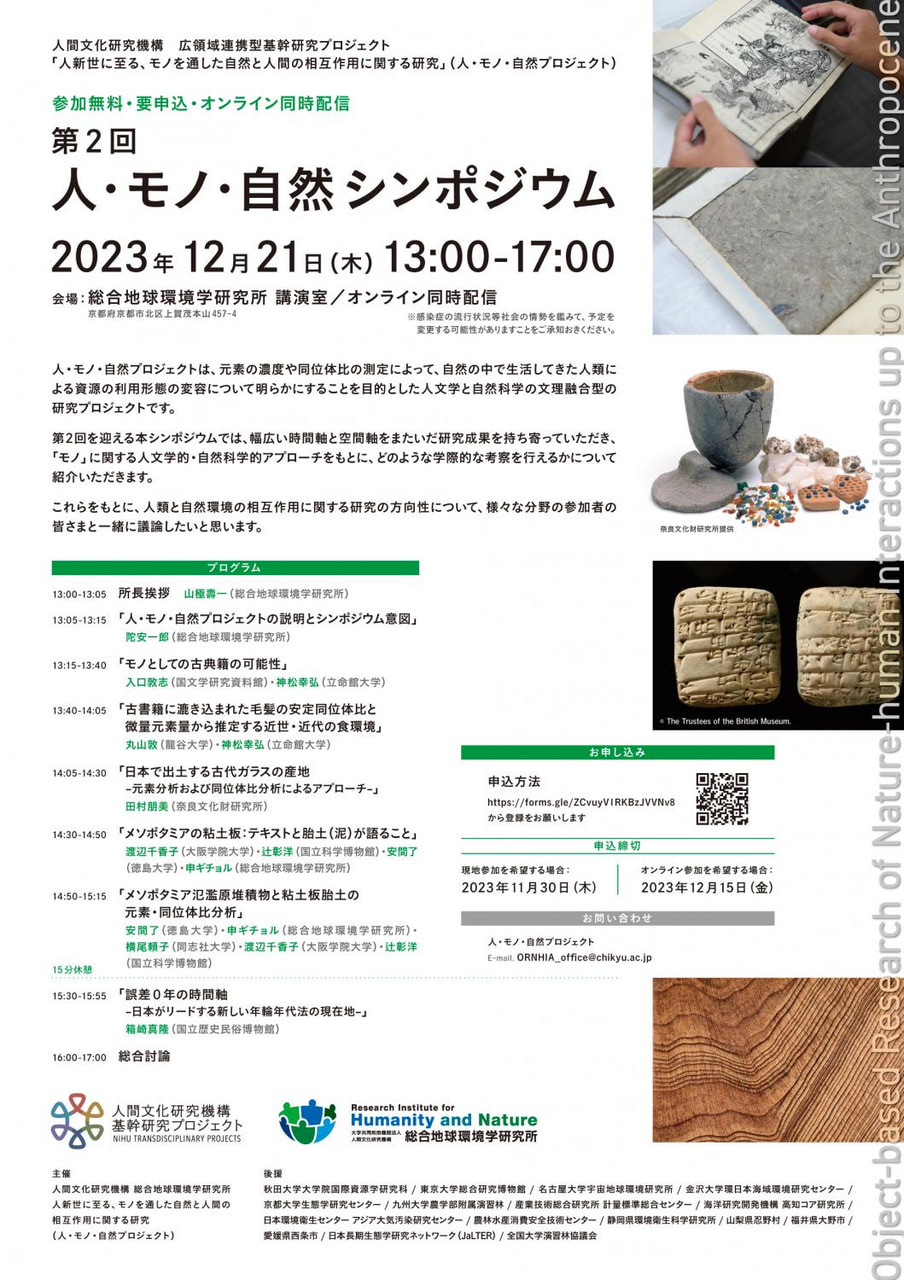

幅広い時間軸と空間軸をまたいだ研究成果を持ち寄り、「モノ」に関する人文学的・自然科学的アプローチをもとに、人類と自然環境の相互作用に関する研究の方向性について様々な分野の参加者と一緒に議論します。