人はみなフィールドワーカーである :人文学のフィールドワークのすすめ

歴史学・言語学・人類学の執筆者がフィールドとの関わりを語る一冊です。10年前の刊行ですが「フィールドに入る」、「フィールドワークを支えるもの」、「過去をフィールドワークする」3部構成で、参考になります。

歴史学・言語学・人類学の執筆者がフィールドとの関わりを語る一冊です。10年前の刊行ですが「フィールドに入る」、「フィールドワークを支えるもの」、「過去をフィールドワークする」3部構成で、参考になります。

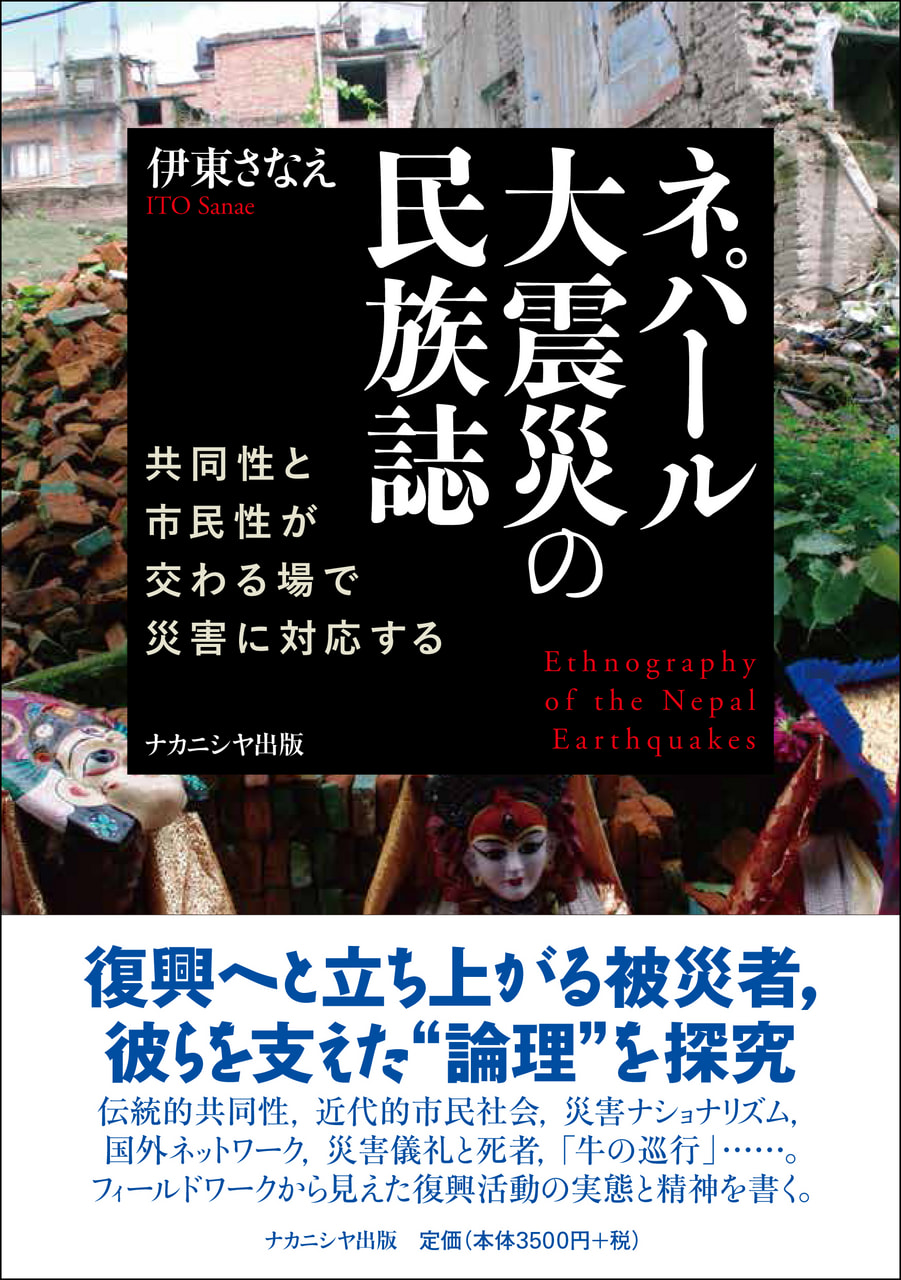

2015年、巨大な被害を出したネパール大地震。復興へと動く被災者・地域をつなげたものは?災害と地域の関係性から復興活動を探究。

安全情報冊子『学部生の安全なアフリカ留学に向けて』という冊子がオンライン公開されています。留学だけでなくフィールドワークの際にも参考になりそうな一冊です。オンラインでご覧になれますのでぜひ。

1960年代の台湾の離島・亀山島の事例から中国の社会構造や中華文明を照射した先駆的民族誌を翻訳。さらに今日的観点から再読するために、陳其南の特別寄稿と共訳者ら7名による解題論文等を収録しています。

国立環境研の公式サイト「A-PLAT」に数年にわたり掲載された「地域の取り組み事例インタビュー」を再構成し、気候変動適応策について、包括的で、かつ豊富なビジュアルでわかりやすくまとめた初めての本。

凄惨な暴力の経緯とその後の課題。アフリカにおけるさまざまな紛争や暴力の論理と動態を、「無秩序」や「野蛮さ」のイメージから距離を置きつつ、その政治経済・歴史的側面に注目しながら解き明かす。

地球規模での気候変動の議論をオセアニア地域の文脈に整理する一方、フィールドワーカーが経験・収集した地域の事例を地球で起こっていることを理解するためにまとめた本です。

4年間のコロナ禍で我々は何を学び、政治はいかなる役割を果たしたのか。ブラジル、トルコ、スウェーデン、アメリカ、日本などの幅広い地域でCOVID-19パンデミックがもたらした社会への影響を総括する。

宗教としてのイスラームや、ムスリムが多数を占める社会、アラビア語を中心とした言語圏の研究を、デジタル人文学(Digital Humanities)のアプローチによって捉え直すことを目指した論集です。

東南アジアの事例を通じて文化人類学の考え方を学ぶ教科書です。フィールドワークを通じてこそ得られた知見や気づきについてもたくさん紹介されています。