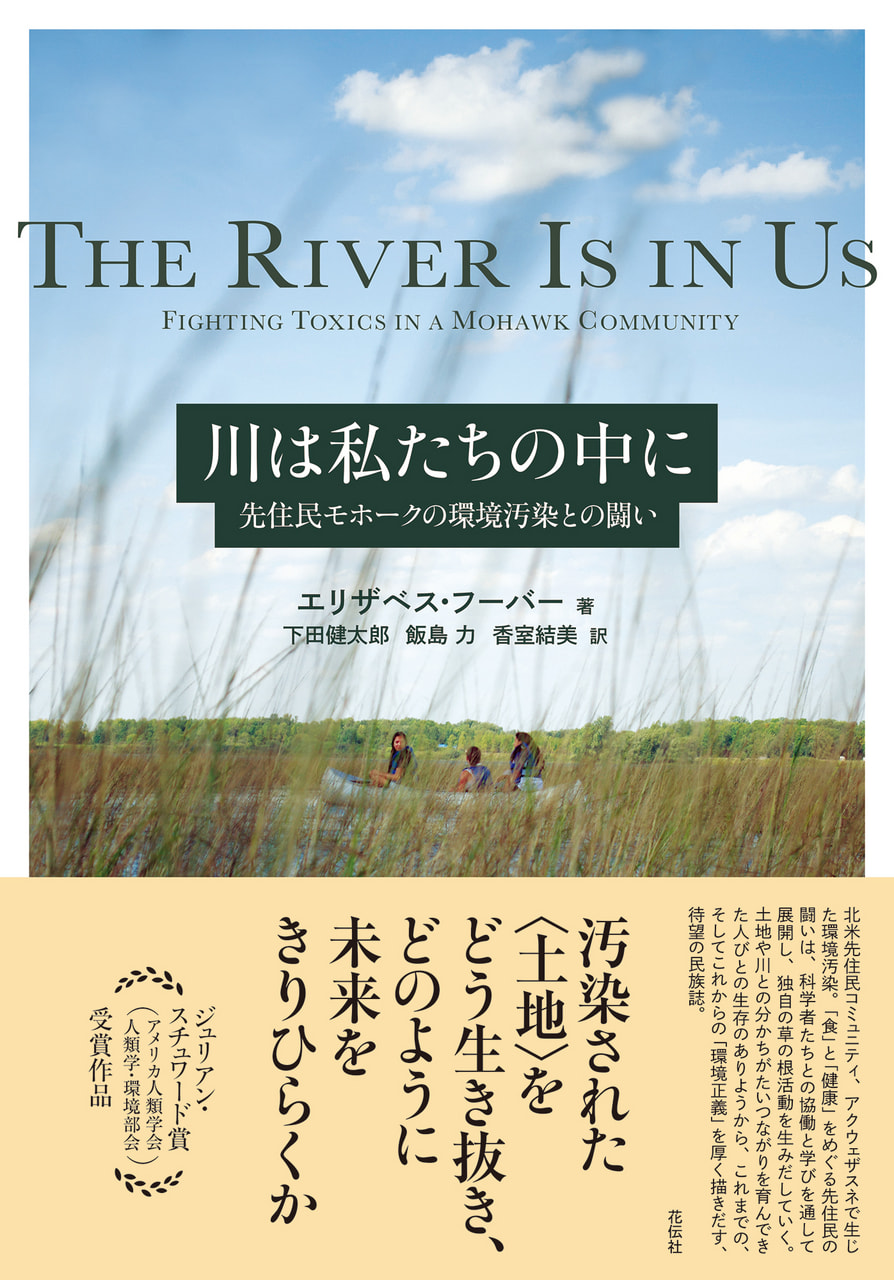

川は私たちの中に―先住民モホークの環境汚染との闘い

北米先住民コミュニティ、アクウェザスネで生じた環境汚染。土地や川との分かちがたいつながりを育んできた人びとの生存のありようから、これまでの、そしてこれからの「環境正義」を厚く描きだす、待望の民族誌。

北米先住民コミュニティ、アクウェザスネで生じた環境汚染。土地や川との分かちがたいつながりを育んできた人びとの生存のありようから、これまでの、そしてこれからの「環境正義」を厚く描きだす、待望の民族誌。

本書は、世界各地の音楽と向き合ってきた人類学者、音楽教育学者、音楽実践家たちが、特に「音楽」の持つ媒介機能や創造的側面に着目し、具体的な民族誌的記述をもとに表現することを志しています。

コロナ禍において世界は、日本はどのように対応したか。本書は新型コロナウイルス感染症の感染拡大が世界的にみられた現状を受け、主に2020年から2021年までの期間に生じた政治や経済、公共政策の変容に迫る。

東京一極集中が進む戦後の日本で、地方に残った人々は「自前の生活」の探究に苦闘した。本書は民俗学者・宮本常一と離島青年達が展開した文化運動を掘り起こし、都市化や国土開発への「抵抗」を描いた民族誌である。

真の学際的協働とは何か。ともにフィールドサイエンスである人類学と霊長類学の協働のあり方の探究は、忌憚ない議論の応酬を経て、個別の学問領域を越えた学際研究の方法論を射程に入れた普遍的な問いへと深化する。

本書は2008年刊行の同書新装版である。当時まだ若手だった小川光彦、榎本渉、向井亙、四日市康博、森達也が碇石・木材・タイ産陶磁・銀・中国陶磁について論考を寄せ、多角的な海域アジア史像を提示している。

自明の存在であると思われている「語」は、言語学においては定義が困難な存在でもあります。本書は言語類型論的見地から環太平洋地域に分布する諸言語を対象に「語」の本質を問い直すことをめざした論文集です。

人類は常に絶滅の危機に直面してきた。人類の生存と存続の極限状態をより広い進化的な視野からとらえ、それが社会のあり方をどのように変え、また決定してきたかを探究した人類学と霊長類学による共同研究の成果。

本書は、ベナン共和国をフィールドとしつつ、1980年代以降アフリカで急速に成長するペンテコステ・カリスマ系教会の潮流を視野に入れ、教会の興隆理由と霊的領域のダイナミクスを論じたマルチモーダル民族誌です。

観光地を襲う災害にあっては、物理的な一次被害に加えて、観光客の激減という二次被害が深刻である――津波被災後のプーケットが直面した「風評災害」と、そこからの「復興」を描いた「観光×災害」の民族誌。