公開講演会「当事者の経験に見るイスラームと同性愛―日本人LGBT+ムスリムの場合」

同性愛経験をもつ日本人改宗ムスリム当事者8名の語りを基に、かれらの同性愛とイスラームの捉え⽅、及びムスリム・コミュニティ(MC)における同性愛差別の現況と当事者の対応について実証的に分析する。

同性愛経験をもつ日本人改宗ムスリム当事者8名の語りを基に、かれらの同性愛とイスラームの捉え⽅、及びムスリム・コミュニティ(MC)における同性愛差別の現況と当事者の対応について実証的に分析する。

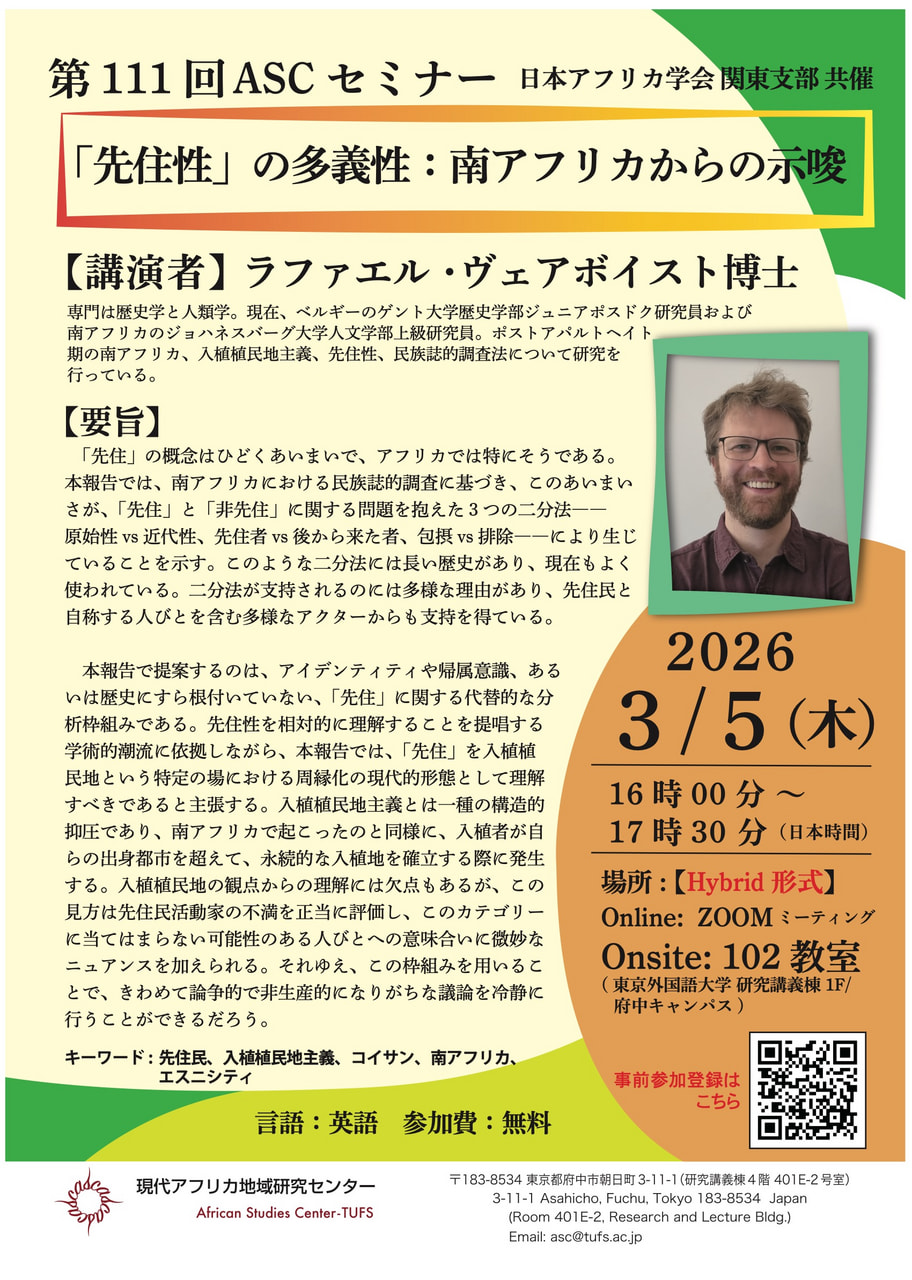

本報告では、アイデンティティや帰属意識、あるいは歴史にすら根付いていない、「先住」に関する代替的な分析枠組みを提案する。「先住」を入植植民地という特定の場における周縁化の現代的形態として理解する。

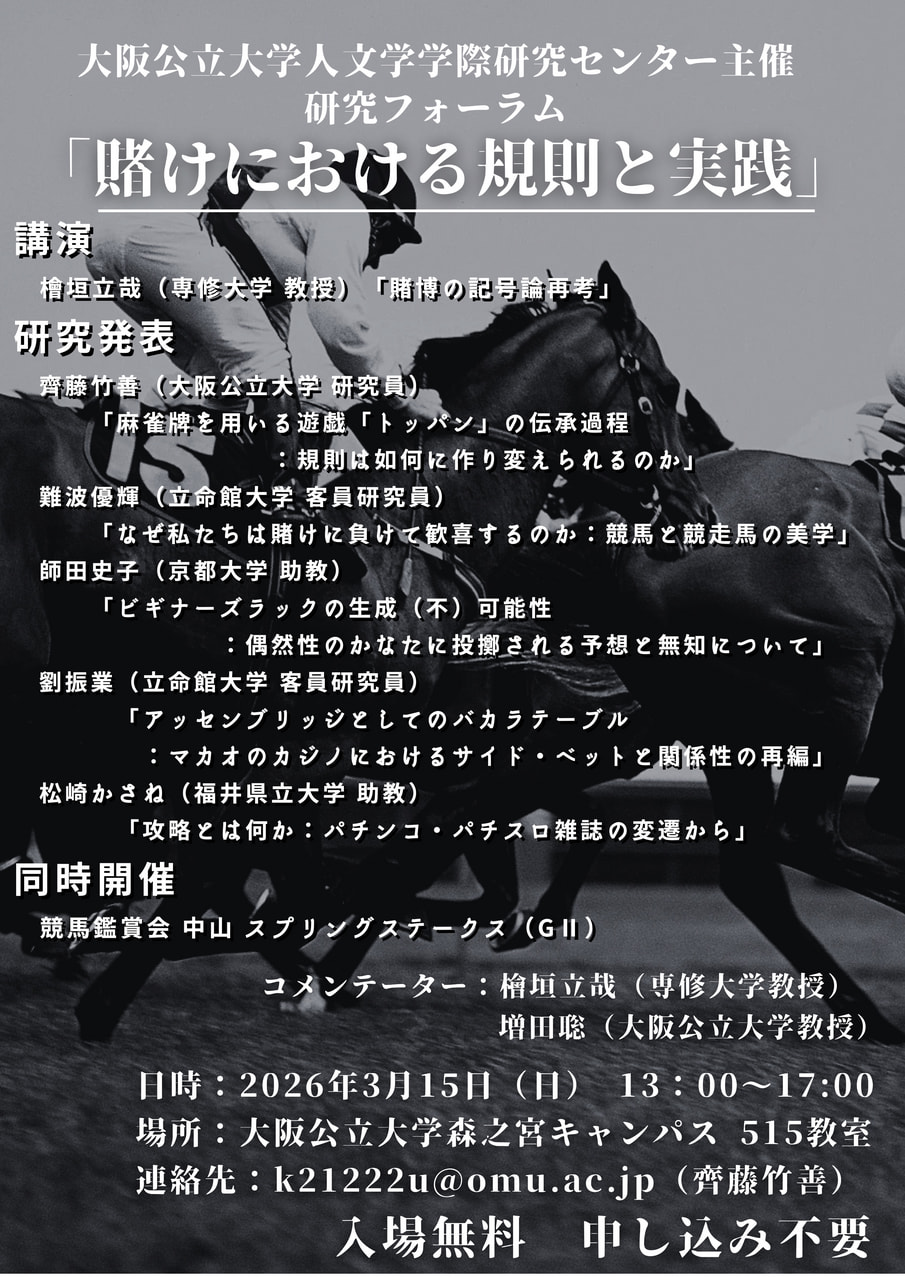

本シンポジウムでは、人間の文化活動の一つであるこの「賭博」をはじめとした偶然性が大きく関与する遊戯において、そこに参与する人々の「実践」と「規則」との関係の内実を詳らかにすることを目的とします。

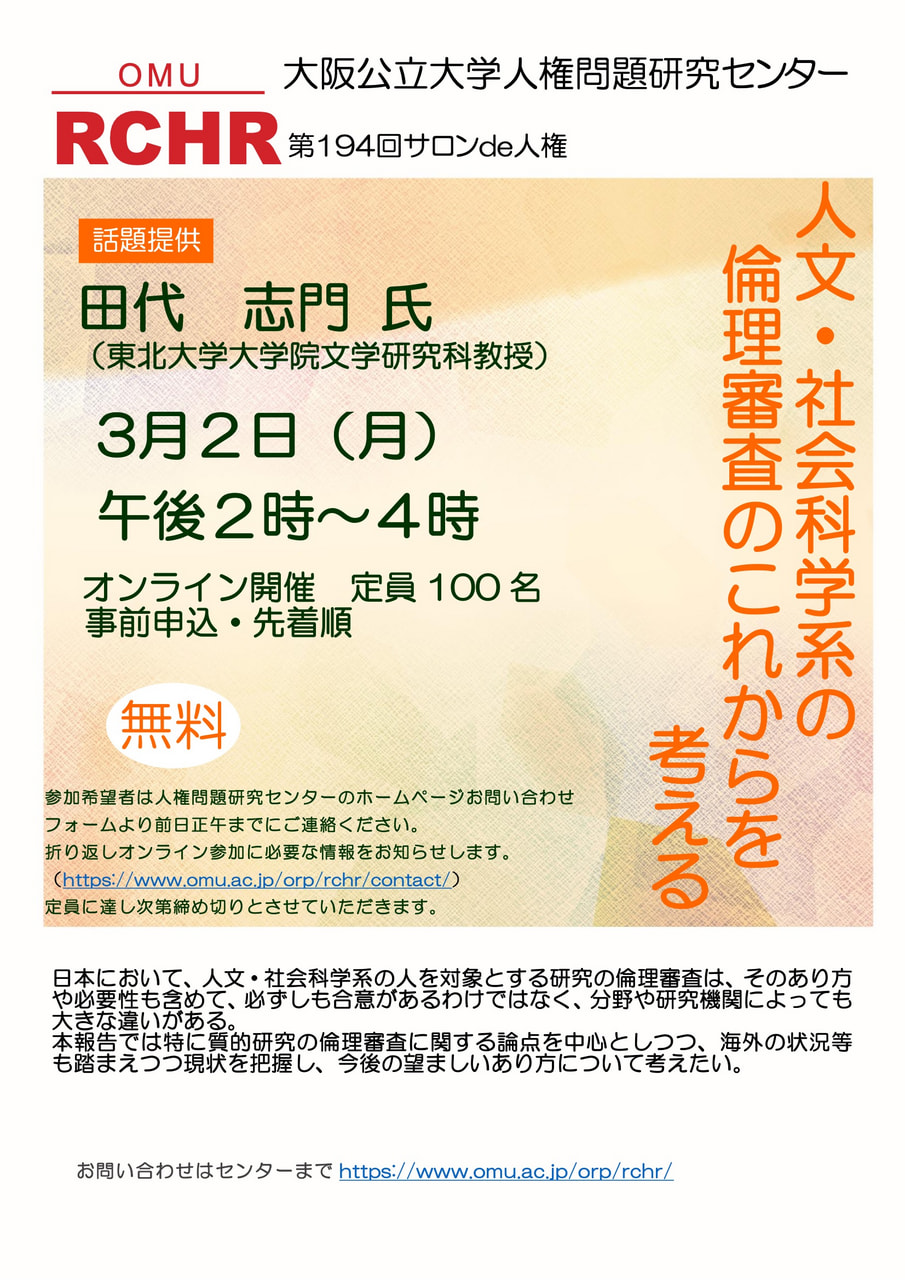

日本において、人文・社会科学系の人を対象とする研究の倫理審査は、分野や研究機関によっても大きな違いがある。本報告では、海外の状況等も踏まえつつ現状を把握し、今後の望ましいあり方について考える。

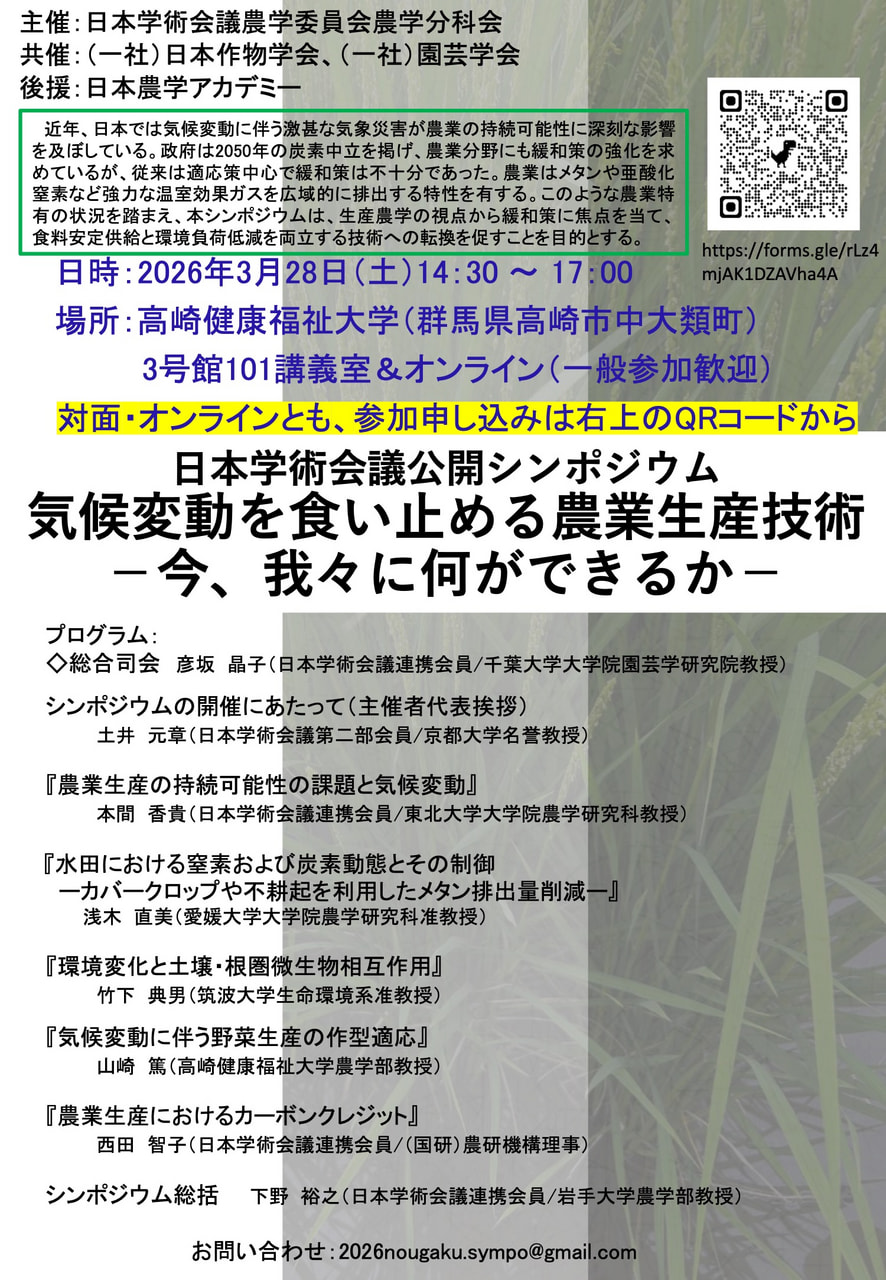

気候変動に伴う激甚な気象災害が農業の持続可能性に深刻な影響を及ぼしている。本シンポジウムは、生産農学の視点から緩和策に焦点を当て、食料安定供給と環境負荷低減を両立する技術への転換を促すことを目的とする。

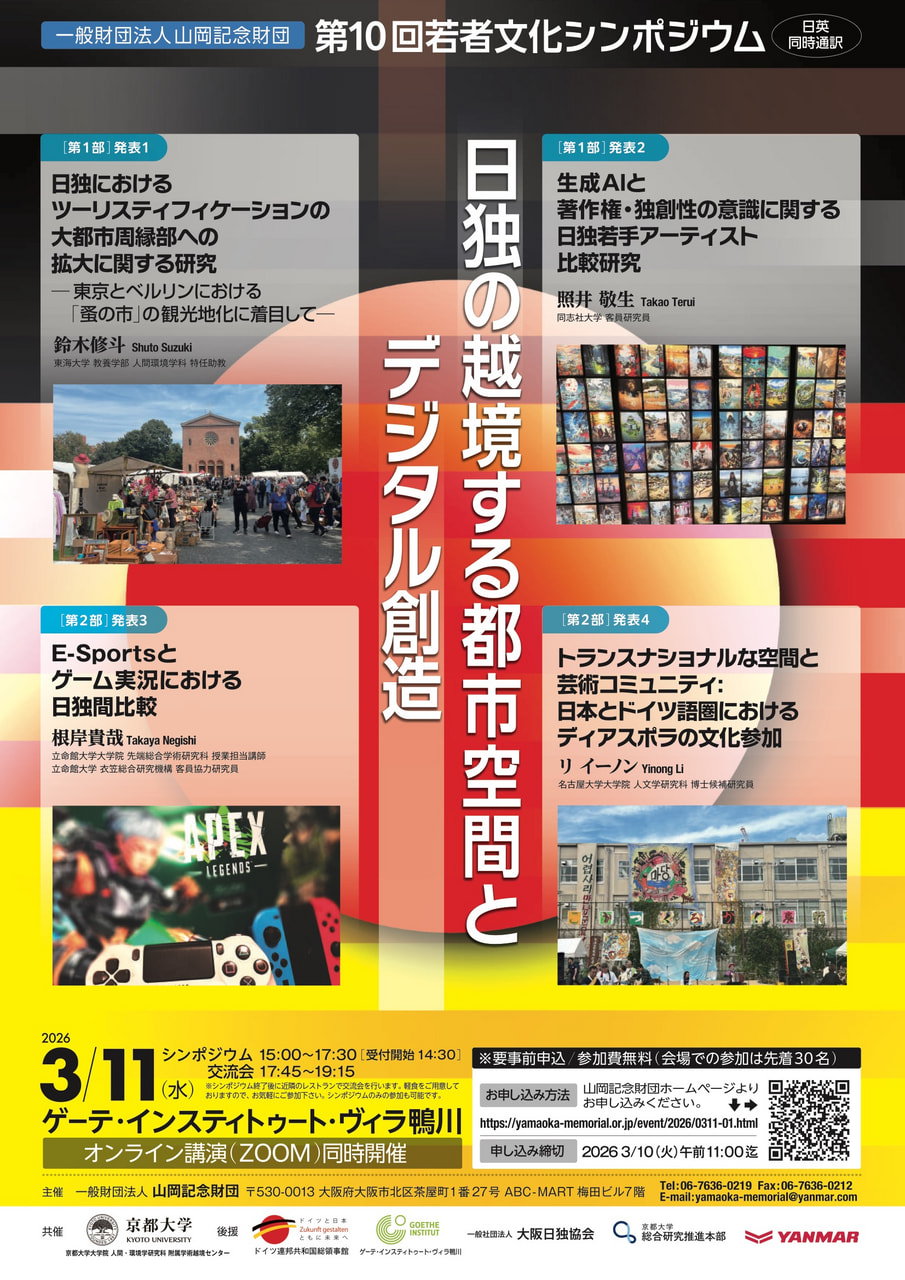

近年急速に進むグローバル化・情報化により、現代の日本と欧州(ドイツ語圏)の若者文化とライフスタイルは、どのように変化しているのか、両国の若者文化交流に関して今後いかなる展開が期待されるのかを探る。

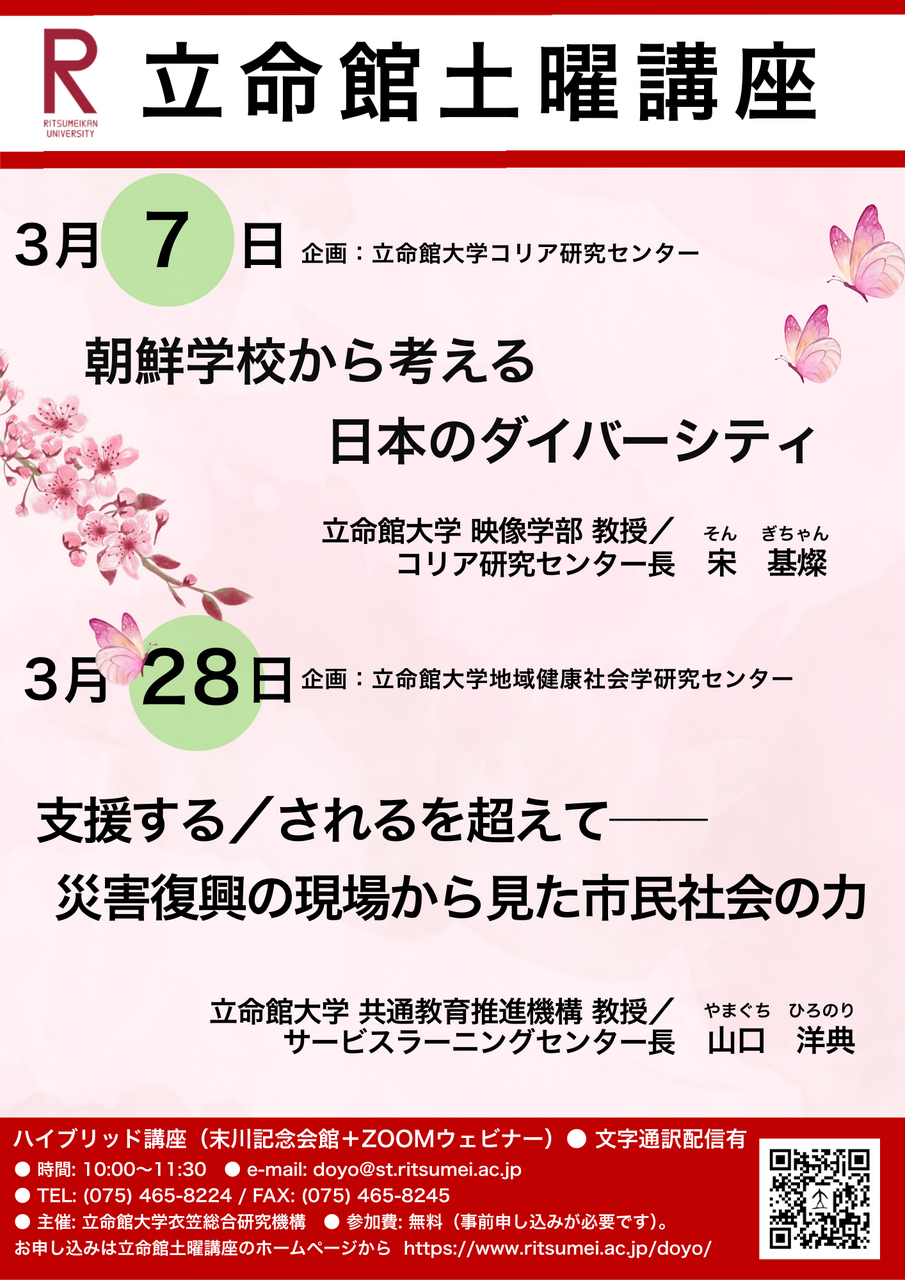

「立命館土曜講座」は、大学の講義を市民に開放し、地域と結びついた開かれた学問を創り出すための市民講座です。1946年以来、本講座では、学問の方法や各時代における重要なテーマを取り上げてきました。

第21回京都大学附置研究所・センター シンポジウム 京都からの発信:研究メトロポリスが描く未来「知の交差点からみる自然・人間・社会」を京都市で開催します。

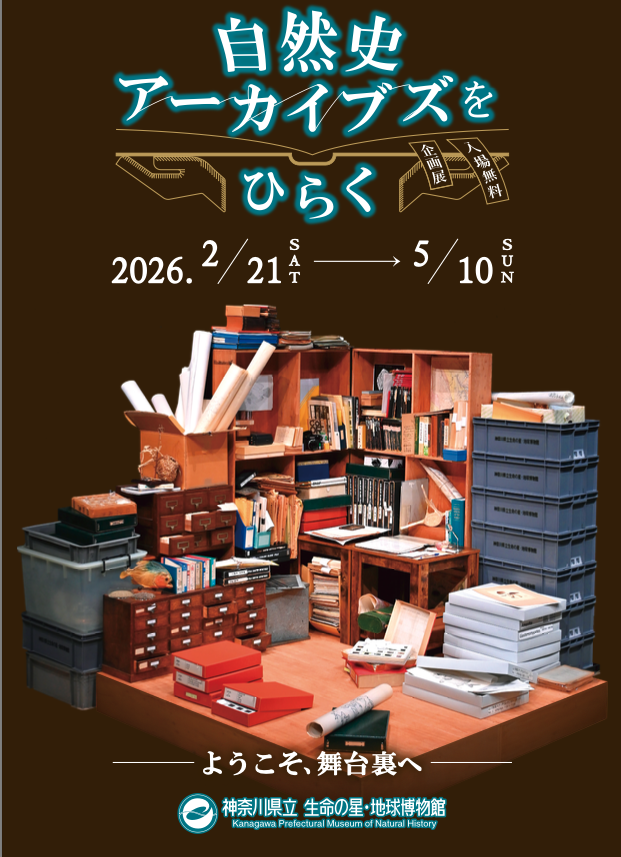

自然史科学の舞台裏では、スケッチ・メモ・写真などの膨大な記録資料が生み出されてきました。残された記録資料を読み解いて、自然史アーカイブズへの道を拓いてみましょう。

多くの分野の研究に今なお影響し続けるエドワード・サイードの著作について、二人の中東研究者が最近考えていることをお話しします。コメンテーターはサイードに関する著作で知られる英文学者の中井亜佐子さんです。