桃山学院大学国際教養学部専任教員公募「韓国語」(「アジア文化研究」も担当できること)

Fieldnetでは、フィールドワークの手法やフィールドワークに基づいた

研究成果に関する情報を募集しています

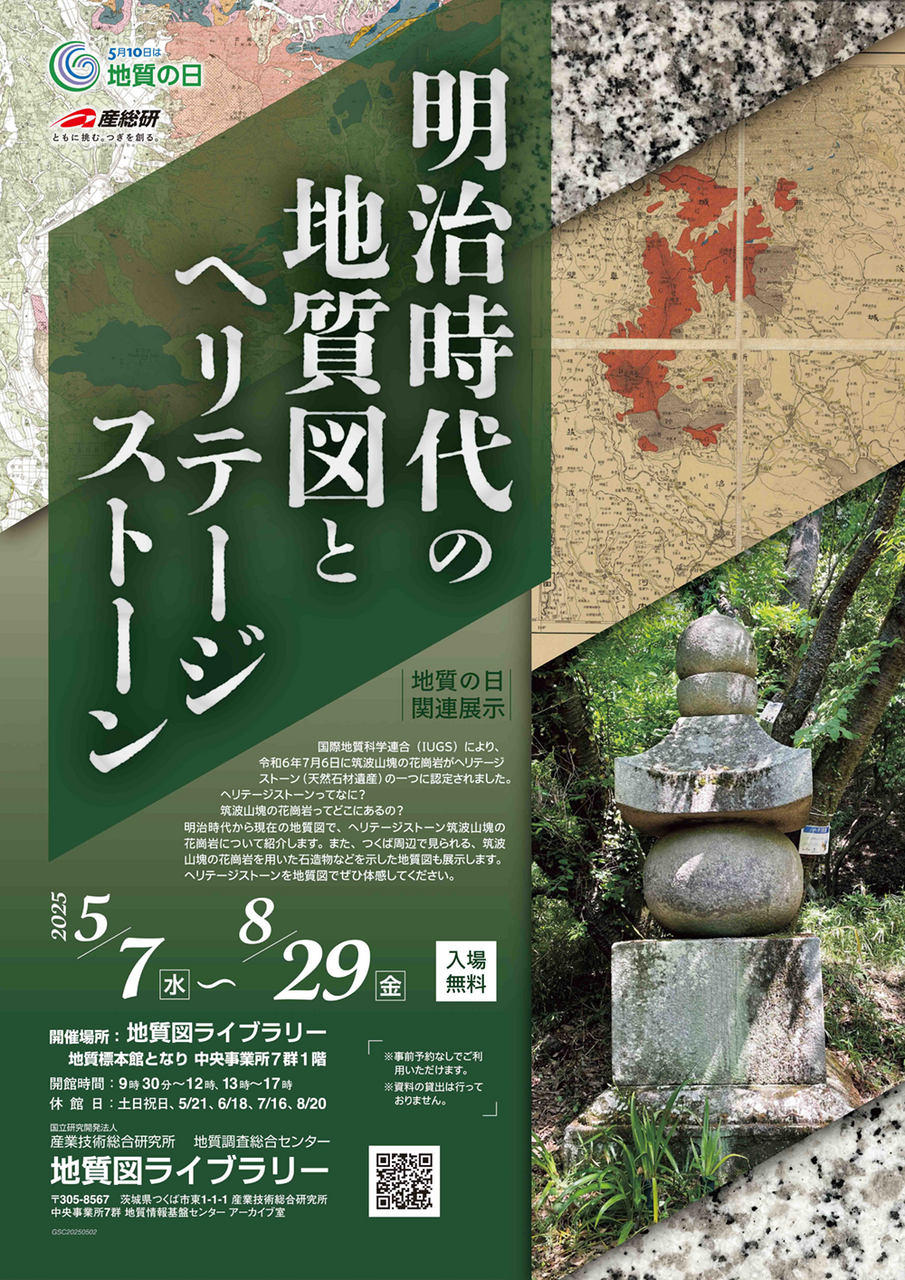

2024年7月6日、筑波山塊の花崗岩が国際地質科学連合(IUGS)によりヘリテージストーンに認定された。これを記念し、地質図や関連書籍、実物展示を通じて、つくば市周辺で見ることのできる花崗岩を調べることができる。

破壊される故郷を記録し続けるパレスチナ人青年とイスラエル人青年を追ったドキュメンタリー『ノー・アザー・ランド』の上映後、金城美幸氏の講演からイスラエルと愛知県との事業連携について考えます。

多種多様な要素(家族、法制度、動植物、鉱物など)の結びつきで成り立つ資本主義を、「情動」と「物質性」から注目することで、何を明らかにすることができるだろうか。地理学と人類学の視点から対話をこころみる。

本講演では、関雄二氏(国立民族学博物館長)が南米アンデスの文明研究の道のりを振り返り、調査の過程で遭遇した出来事を契機に取り組むようになった、文化遺産の保存と活用に関する研究と実践について紹介する。

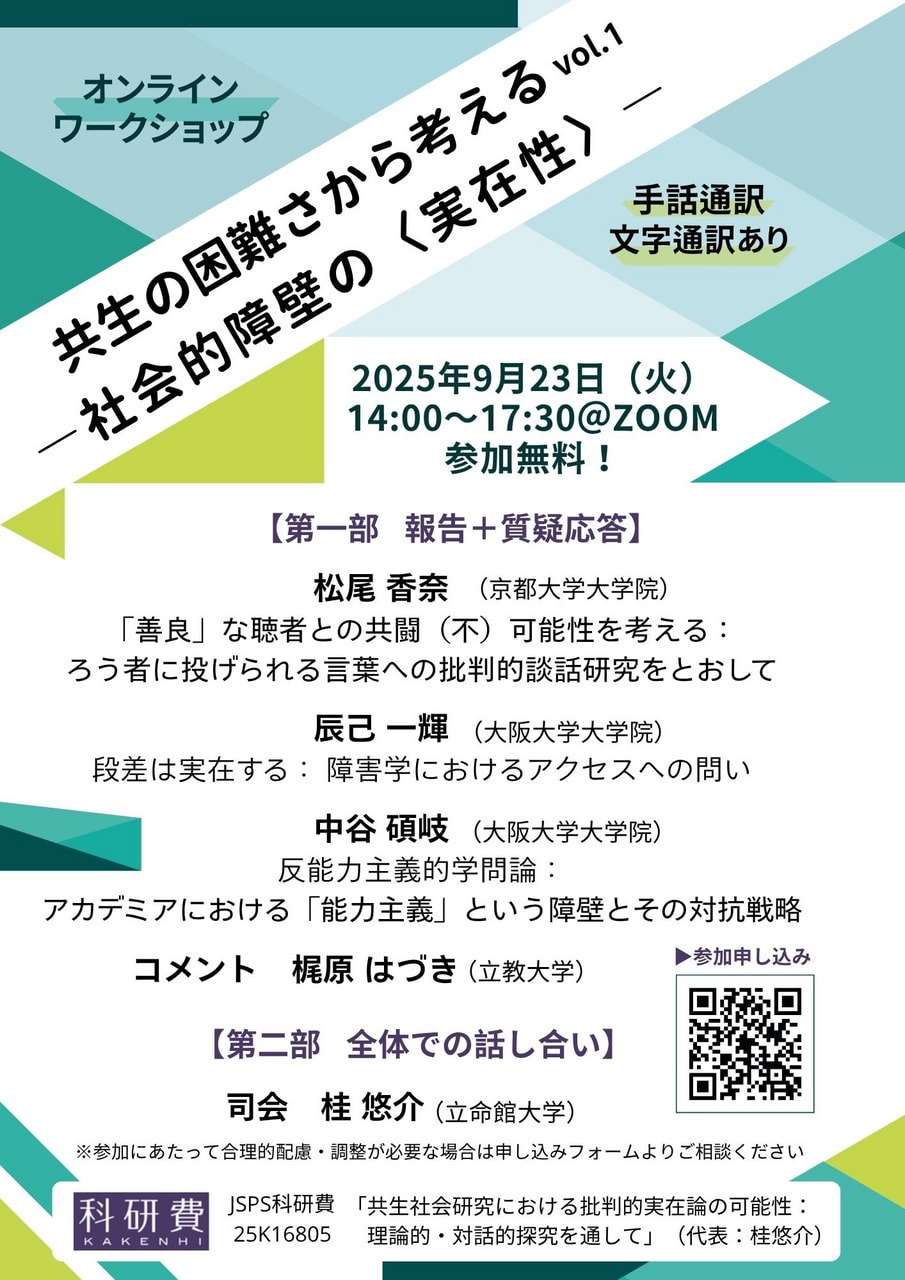

私たちの日常に確かに存在しながら、非当事者からは見えにくく、しばしば「存在しない」ものとされてしまう社会的障壁。学術的視点と各々の経験の両方からその実在性を捉え直す。

新潟大学佐渡演習林においてスギ天然林や林内に生息する動物(ネズミ・昆虫類)の観察を通じて森林生態系のメカニズムを学びます。

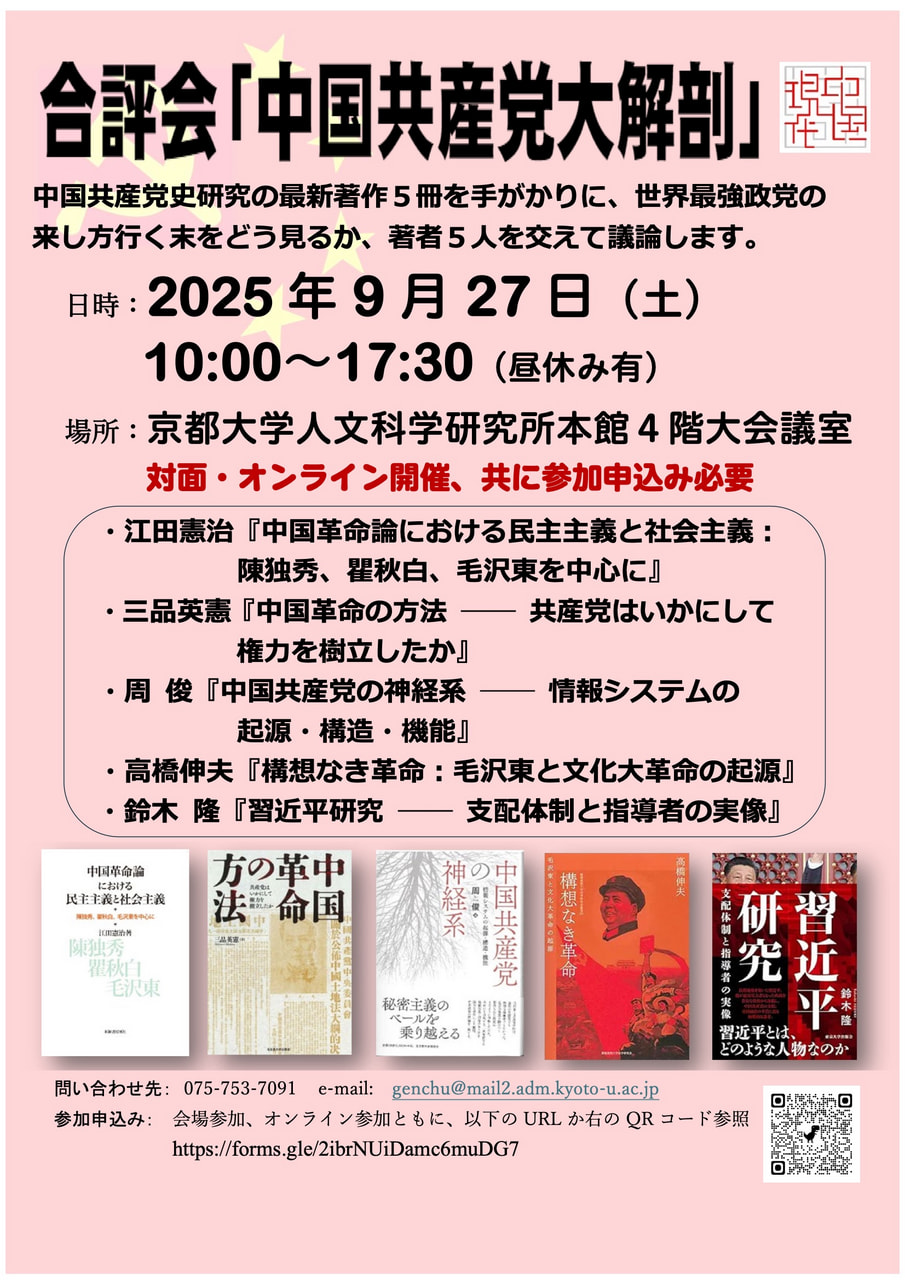

昨年から今年にかけて出版された、中国共産党の歴史を多角的に分析した5冊を切り口に、 専門家の論評を交えて、討論を行う。中国共産党は、いかに今日の姿になり、今後どうなっていくのか。そして習近平総書記はどのような人物なのか。