公開研究会「ヴァージニア・ウルフとリフアト・アルアライール」

片山亜紀氏に、新刊『ヴァージニア・ウルフのエッセイ』や、パレスチナ英文学者リフアト・アルアライールの詩について語っていただき、ジェンダー、植民地主義、戦争などのアクチュアルな社会課題について議論する。

片山亜紀氏に、新刊『ヴァージニア・ウルフのエッセイ』や、パレスチナ英文学者リフアト・アルアライールの詩について語っていただき、ジェンダー、植民地主義、戦争などのアクチュアルな社会課題について議論する。

本公開講演会では、コロンビア大学中東・南アジア・アフリカ研究科教授であるジョセフ・マサド氏を招聘し、性をめぐる知が、いかにして植民地主義と結びついてきたのかについて議論を行う。

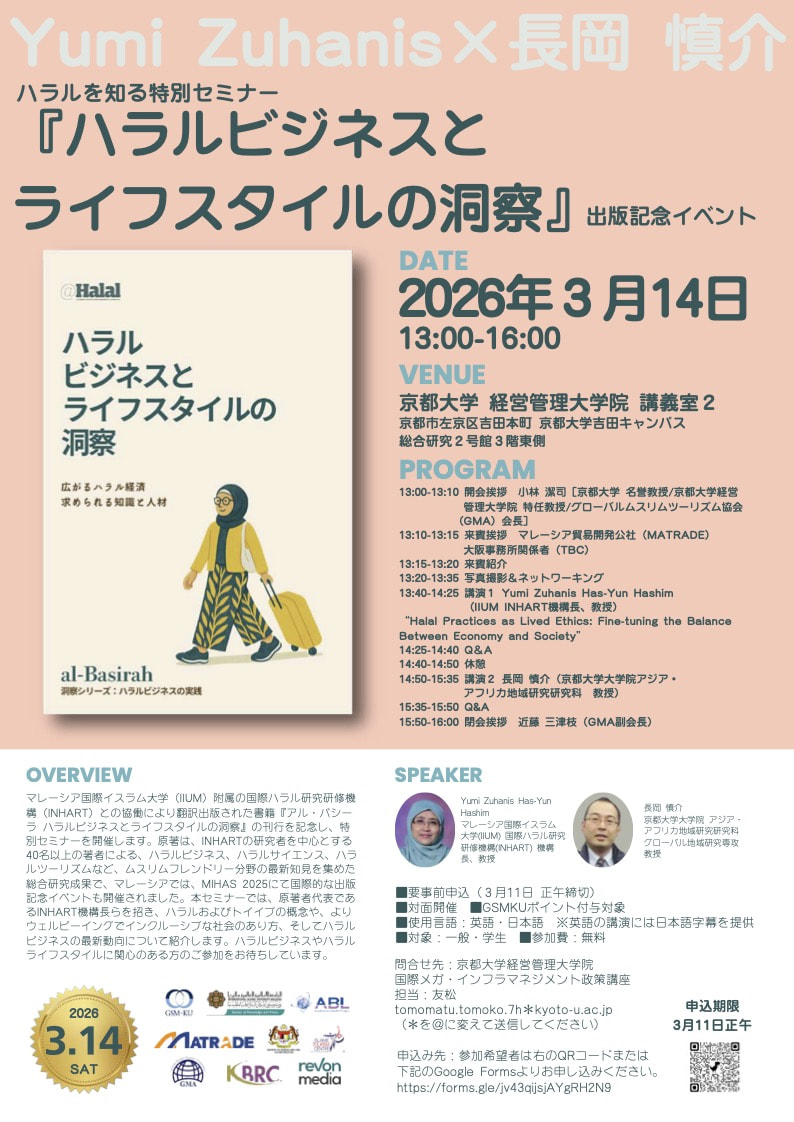

ハラル/トイイブの概念を信仰上の話題にとどめず、経済合理性との調和や持続可能性を踏まえ、最新のハラルビジネス動向も交え、ウェルビーイングで包括的な社会のあり方と実践方法を探る。

山田雄久氏による研究報告「戦前期における学園都市建設と都市型ビジネス―東京横浜電鉄の事例を中心に―」と、平山昇氏の著書『戦前日本の「聖地」ツーリズム』の書評会を行う。

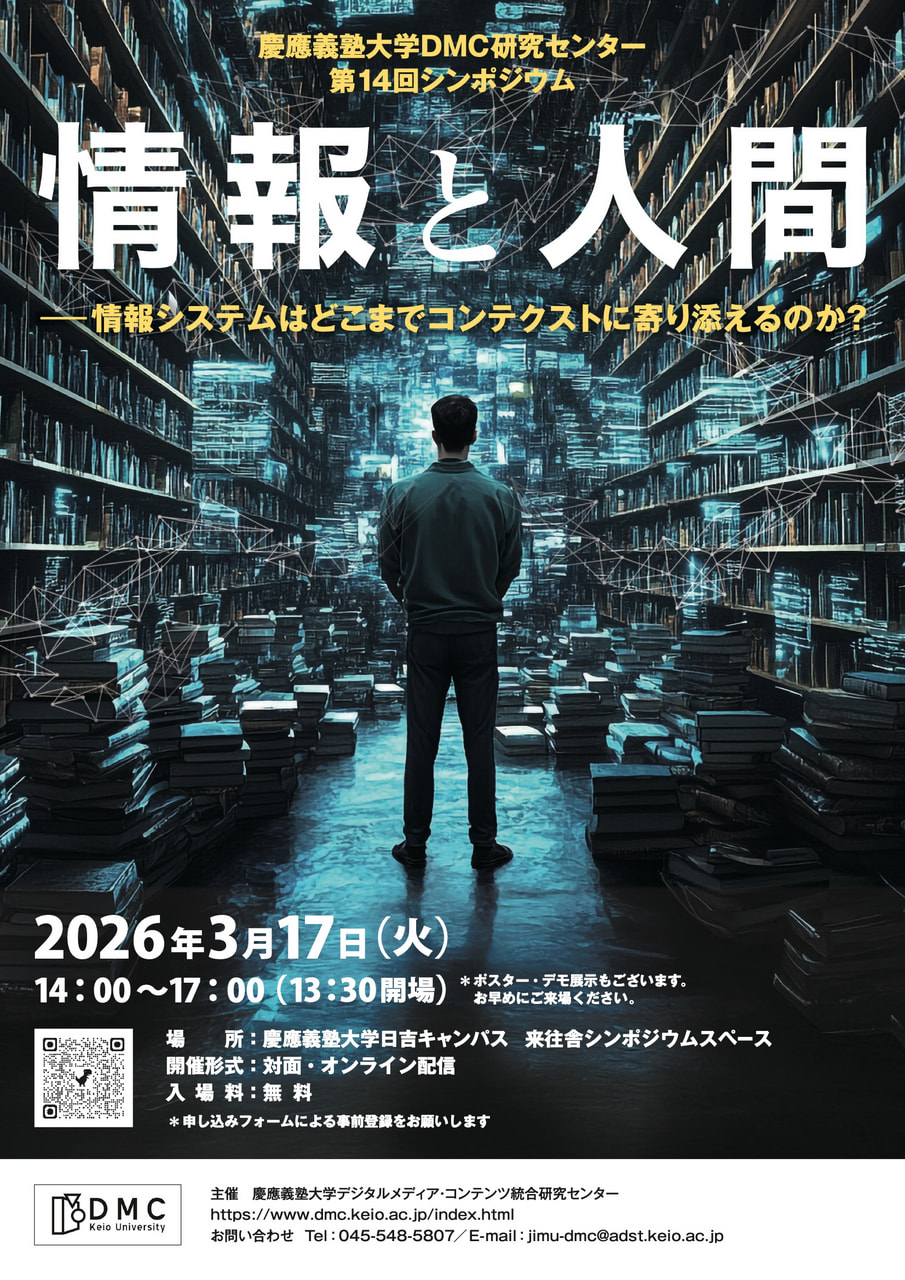

真に個人に向き合い、一人ひとりにとって異なる「価値ある情報」を提供するシステムを構築することは可能なのか?この自己矛盾的な問いに挑むべく、図書館情報学、社会学、工学、哲学等の様々な視点から議論を行う。

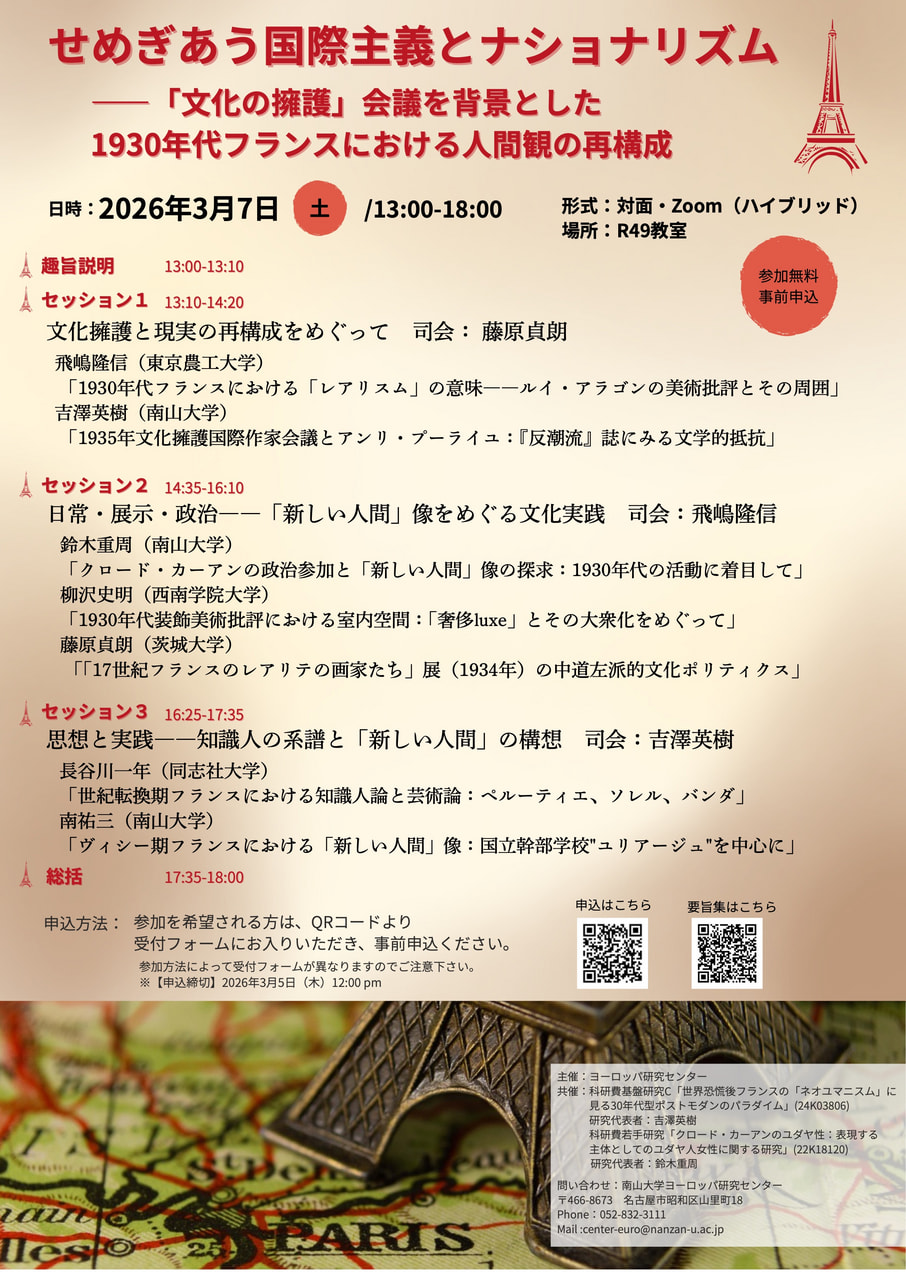

「文化擁護と現実の再構成をめぐって」、「日常・展示・政治ー『新しい人間』像をめぐる文化実践」、「思想と実践ー知識人の系譜と『新しい人間』の構想」をテーマに7人の研究者が報告を行う。

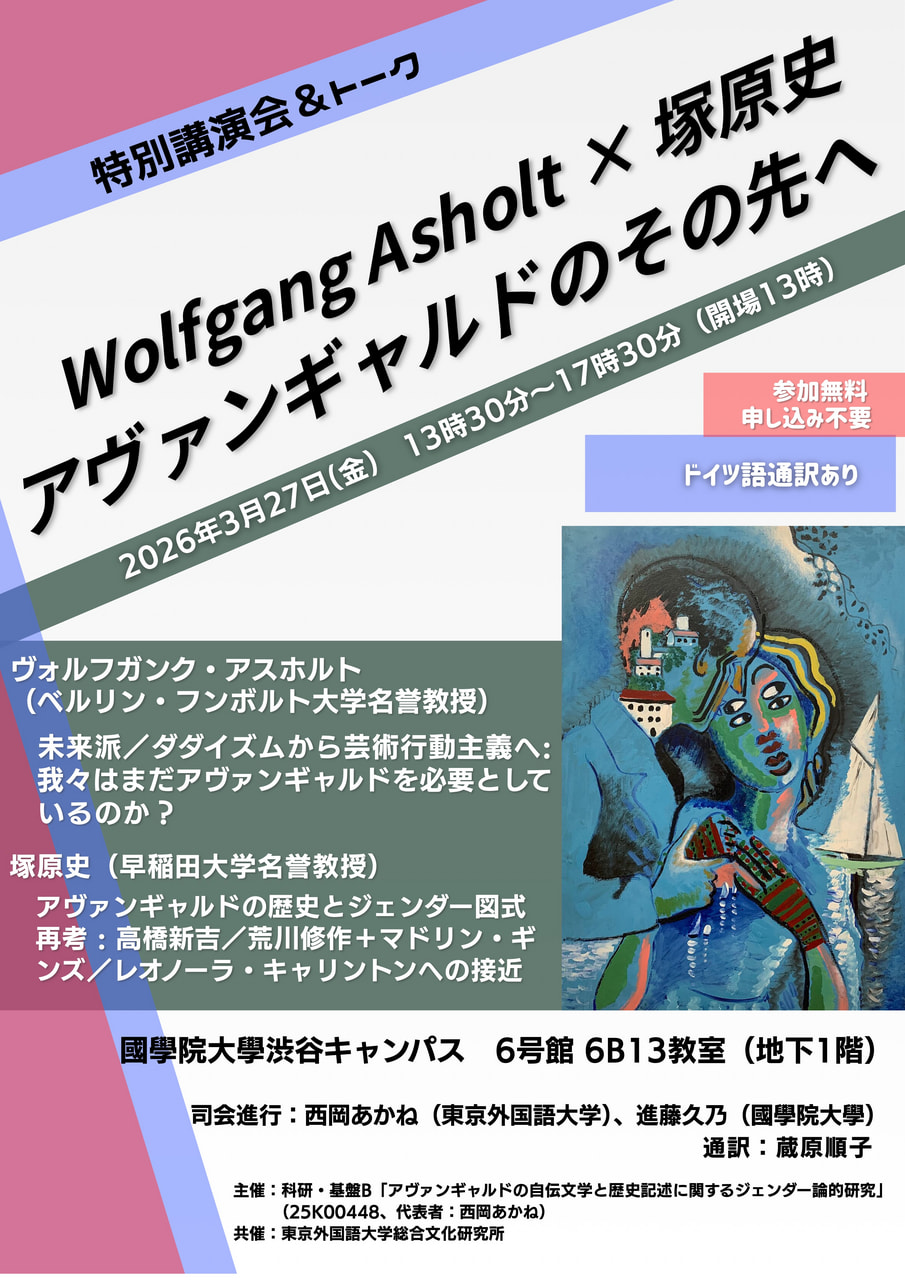

ドイツと日本のアヴァンギャルド研究をリードしてきたヴォルフガンク・アスホルト氏と塚原史氏の二人が、現代におけるアヴァンギャルド芸術と研究の可能性を論じる。

本講演では、西暦800年から17世紀初頭に及ぶ長期的視野からインド洋交易を検討し、地中海世界等との比較を通じて、海上交易と地域経済の関係を歴史の大きな流れの中で捉え直します。

『介護のドラマツルギー――老いとぼけの世界』を共著で刊行された安立清史氏による、宅老所の日々の営みを通して、老いてゆく人とそれを見守る人々のかかわりを「介護のドラマツルギー」視点からの報告を行う。

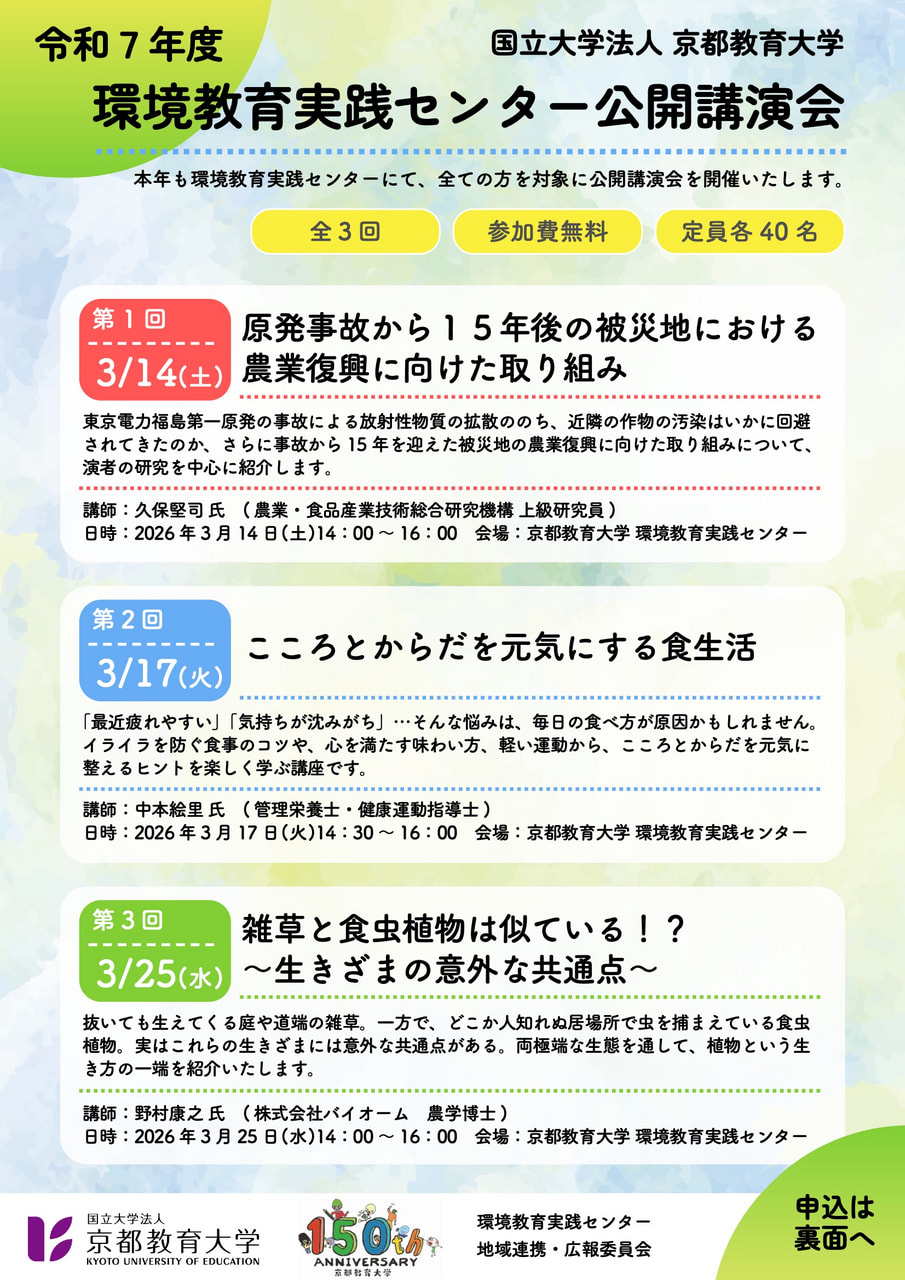

本年も京都教育大学環境教育実践センターにて、公開講演会を開催いたします。様々なテーマにて計3回開催いたしますので、ぜひお越し下さい。