月経の人類学 — 女子生徒の「生理」と開発支援

月経対処は近年、国際開発の課題となっている。そのグローバルな変化の波の中で、世界8地域の月経をめぐるローカルな文脈と女子生徒たちの月経対処について描写する。さらに、実践に対する示唆の抽出を試みた。

月経対処は近年、国際開発の課題となっている。そのグローバルな変化の波の中で、世界8地域の月経をめぐるローカルな文脈と女子生徒たちの月経対処について描写する。さらに、実践に対する示唆の抽出を試みた。

東京外国語大学AA研の雑誌『フィールドプラス』29号が2023年1月20日に刊行されます。巻頭特集「コロナ状況下のアジアで舞う・奏でる・演じる」ほか、フィールドにまつわる記事満載です。

日本、オセアニア、アジア、アフリカのイレズミ・タトゥーの文化人類学的研究です。身体と制度、施術行為と場所、文様などの考察が示すのは、人と人、人と社会の関係がいかに皮膚に文様を刻んで形成されたかです。

本書では、20名の研究者により、神殿の出現からインカ帝国の崩壊、文化遺産をめぐる現代の問題にいたる多くのテーマが論じられる。ユニークな古代文化が織りなすアンデス文明に関する最新の成果が示されている。

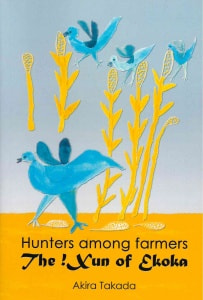

多くのサンの集団とは対照的に,ナミビア北中部に暮らすクンは隣人であるオバンボや国家と協力的な関係を築いてきた.クンのライフヒストリーについての語りの分析を通じて,彼・彼女らのエスニシティの特徴に迫る.

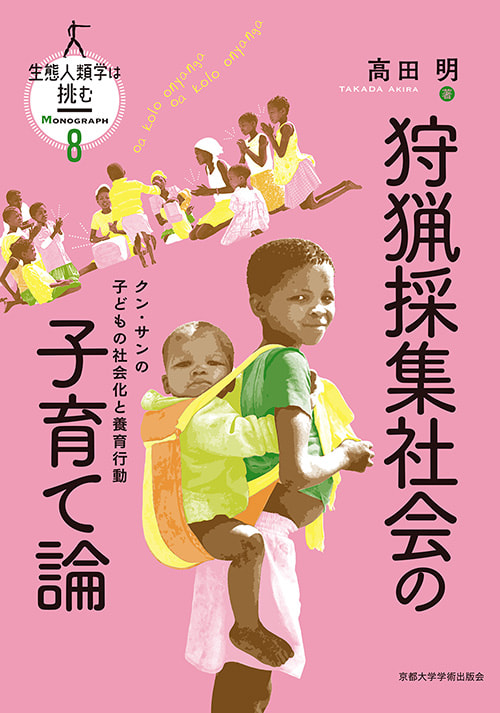

「ヒト本来の子育て」がみられるとされる狩猟採集社会。だがその子育ては遺伝的差異というよりは、子供、養育者、環境が織りなすコミュニケーションから創造されていた。遊びと模倣が調和を生む多様な子育てに迫る。

地球研の研究者たちが環境問題の根源にある人と自然の関わり合いを〈見える化〉するために実践してきた取り組みをまとめた一冊。華麗な成功物語ではなく、その陰にある〈とまどい〉や教訓を読者と共有したい。

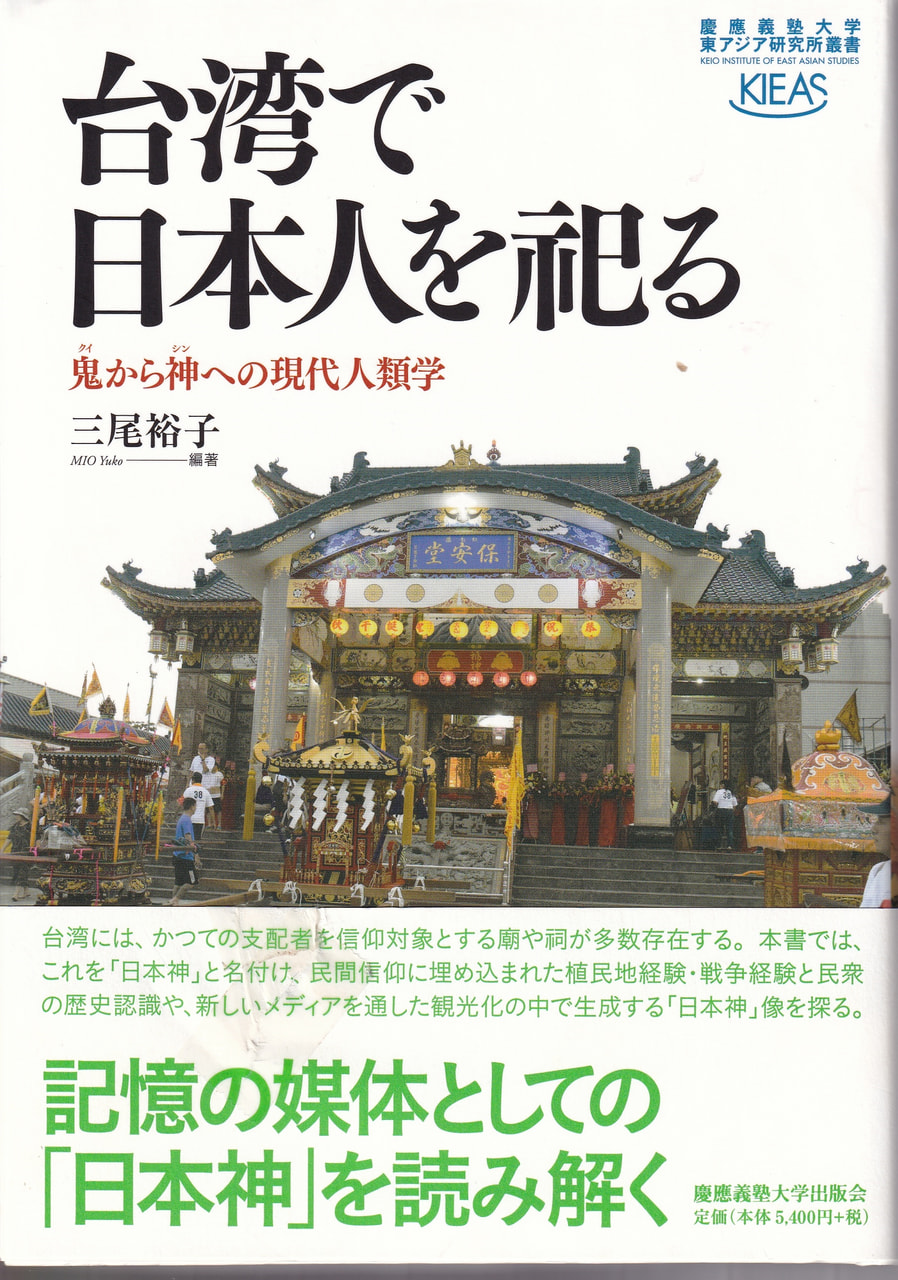

本書では、台湾で植民統治者であった日本人を神(日本神)として祀る信仰を、ローカルな宗教的文脈で読み解き、また、これらが植民地経験の記憶の媒体、観光化・消費文化の媒体となっていることを明らかにしている。

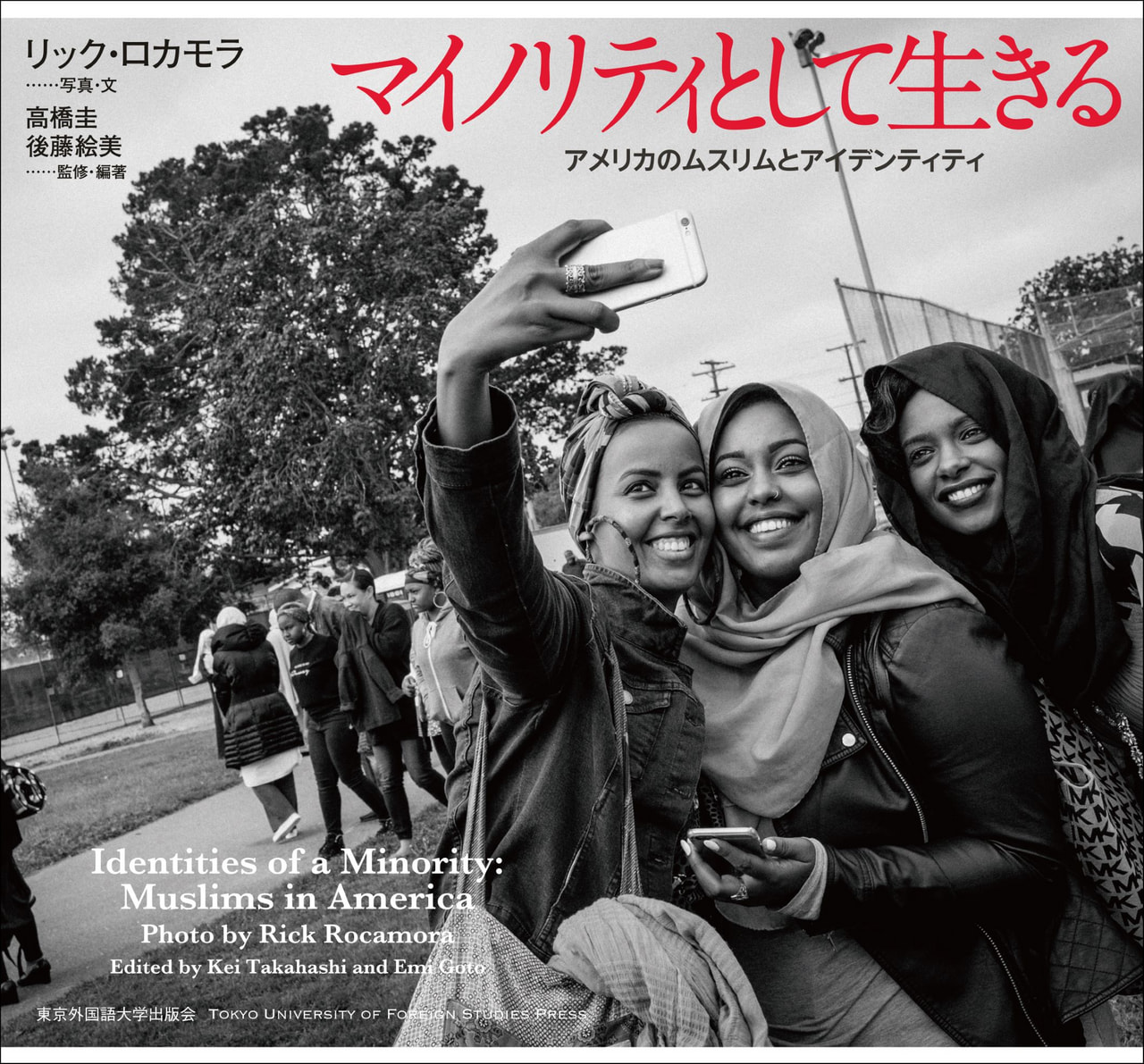

9.11以降、アメリカのムスリムを撮り続けてきた記録写真家の作品と、アメリカやムスリム、マイノリティやアイデンティティに関する小文を収めた写真集。人々が日々「生きる」とはどういうことかと問いかけます。

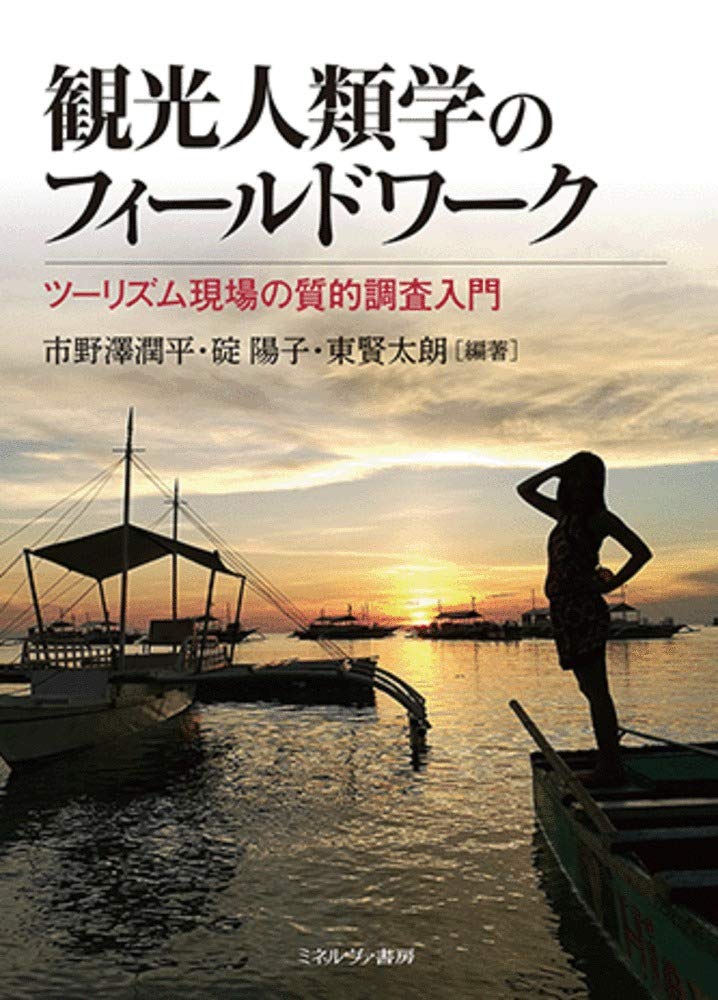

ハイレベルで詳細だけれども実行が難しい調査マニュアル本とは異なる、フィールドワークを専⾨的に学ぶわけではない人向けのフィールドワーク教本。様々な現場を経験した人類学者のロールモデルや調査TIPSを提示。