東大CREIシンポジウム「成熟社会における魅力ある都市の再生」

都市再生特別措置法の制定から20年が経過し、共感都市の実現に向けた都市再生ビジョンが公表されるなど、都市再生への注目が高まる中、今後の都市再生の在り方についてアカデミアの知見と実務の現場から展望する。

Fieldnetでは、フィールドワークの手法やフィールドワークに基づいた

研究成果に関する情報を募集しています

都市再生特別措置法の制定から20年が経過し、共感都市の実現に向けた都市再生ビジョンが公表されるなど、都市再生への注目が高まる中、今後の都市再生の在り方についてアカデミアの知見と実務の現場から展望する。

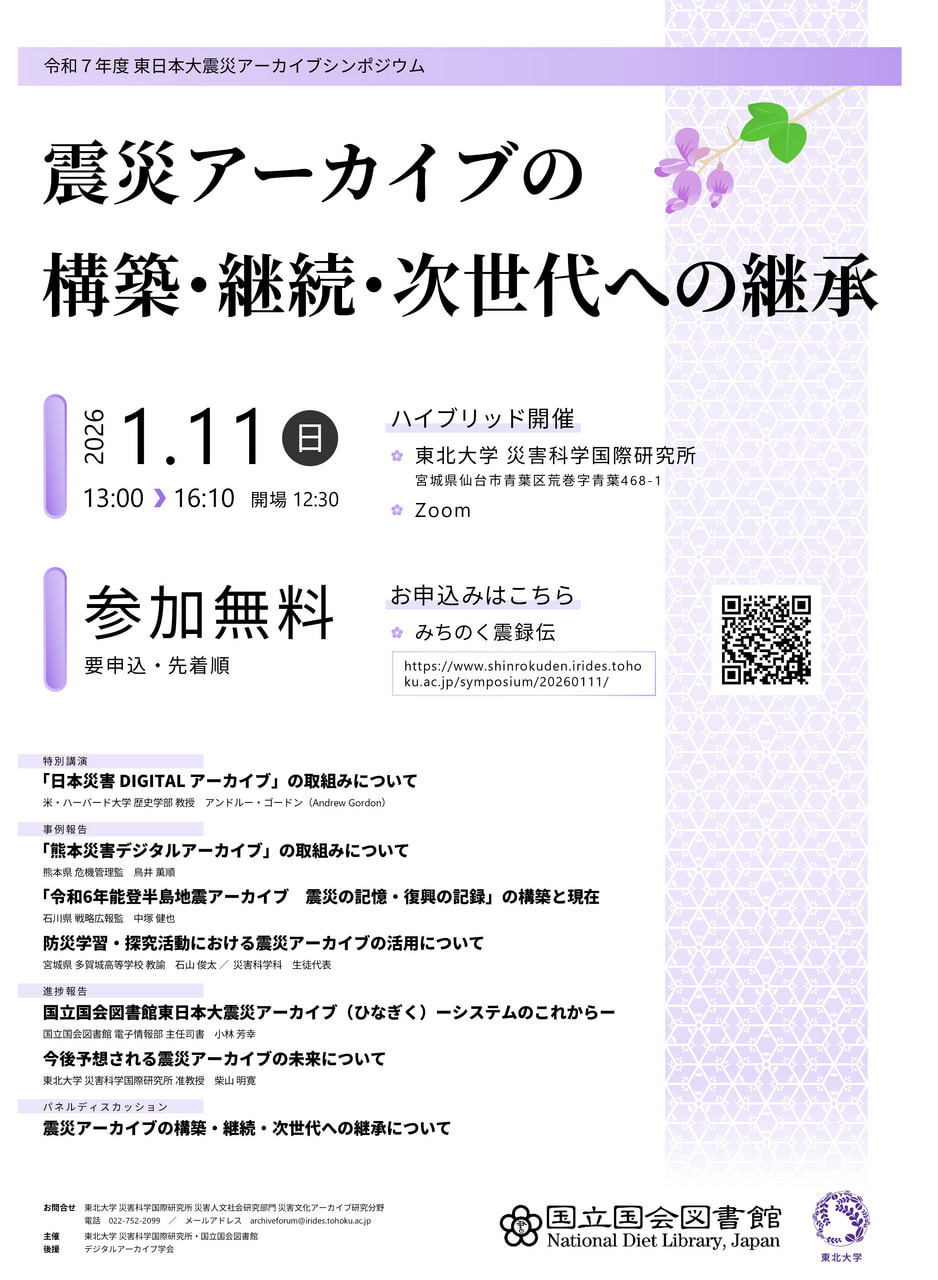

本シンポジウムでは、海外の日本研究者による震災アーカイブの意義、熊本県・石川県による震災アーカイブの構築・運営の報告、宮城県多賀城高等学校の災害科学科の取組紹介に加え、今後を展望する討議を行う。

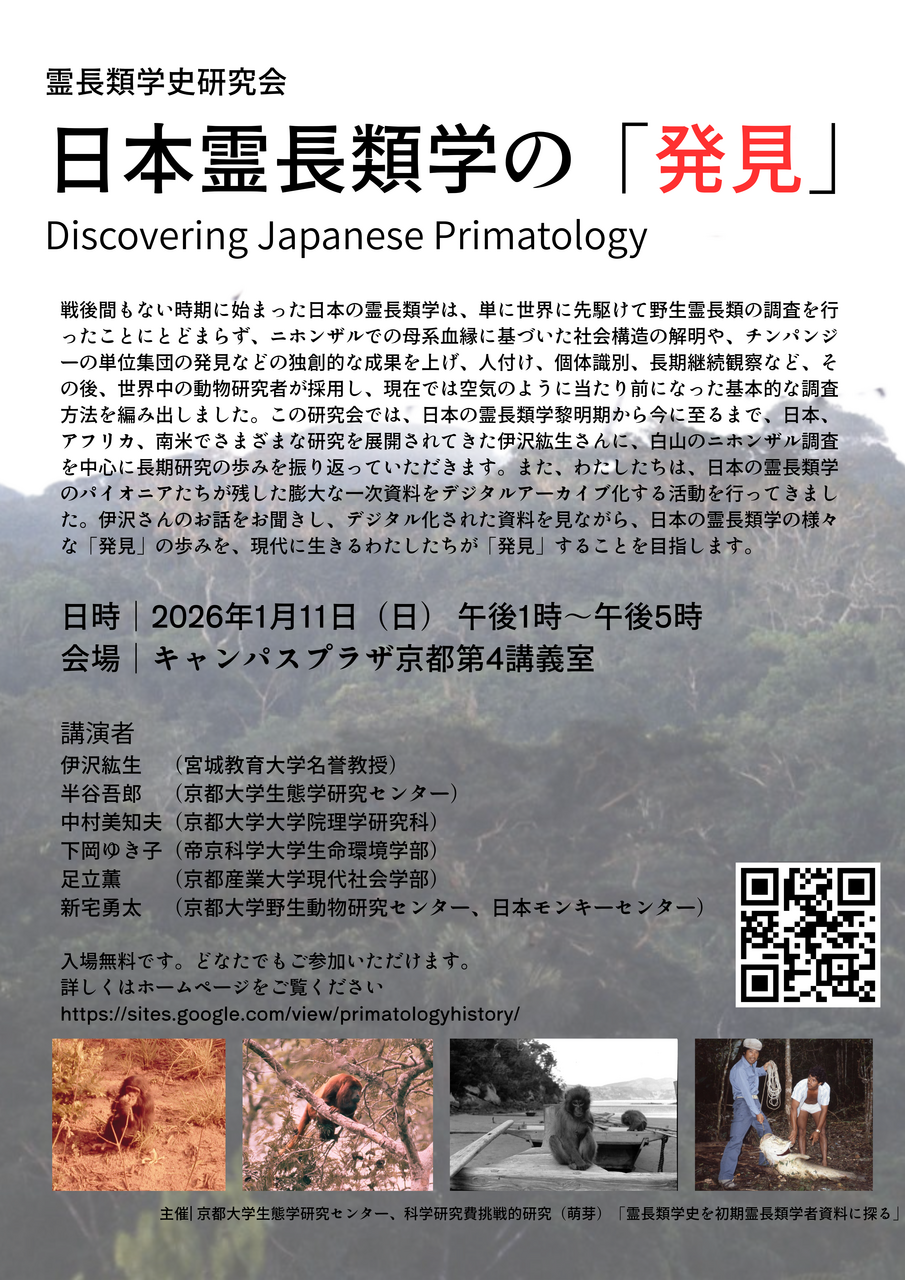

本研究会では、日本の霊長類学黎明期からの長期研究の歩みを振り返るとともに、デジタル化された資料を見ながら、その様々な「発見」の歩みを、現代に生きるわたしたちが「発見」することを目指します。

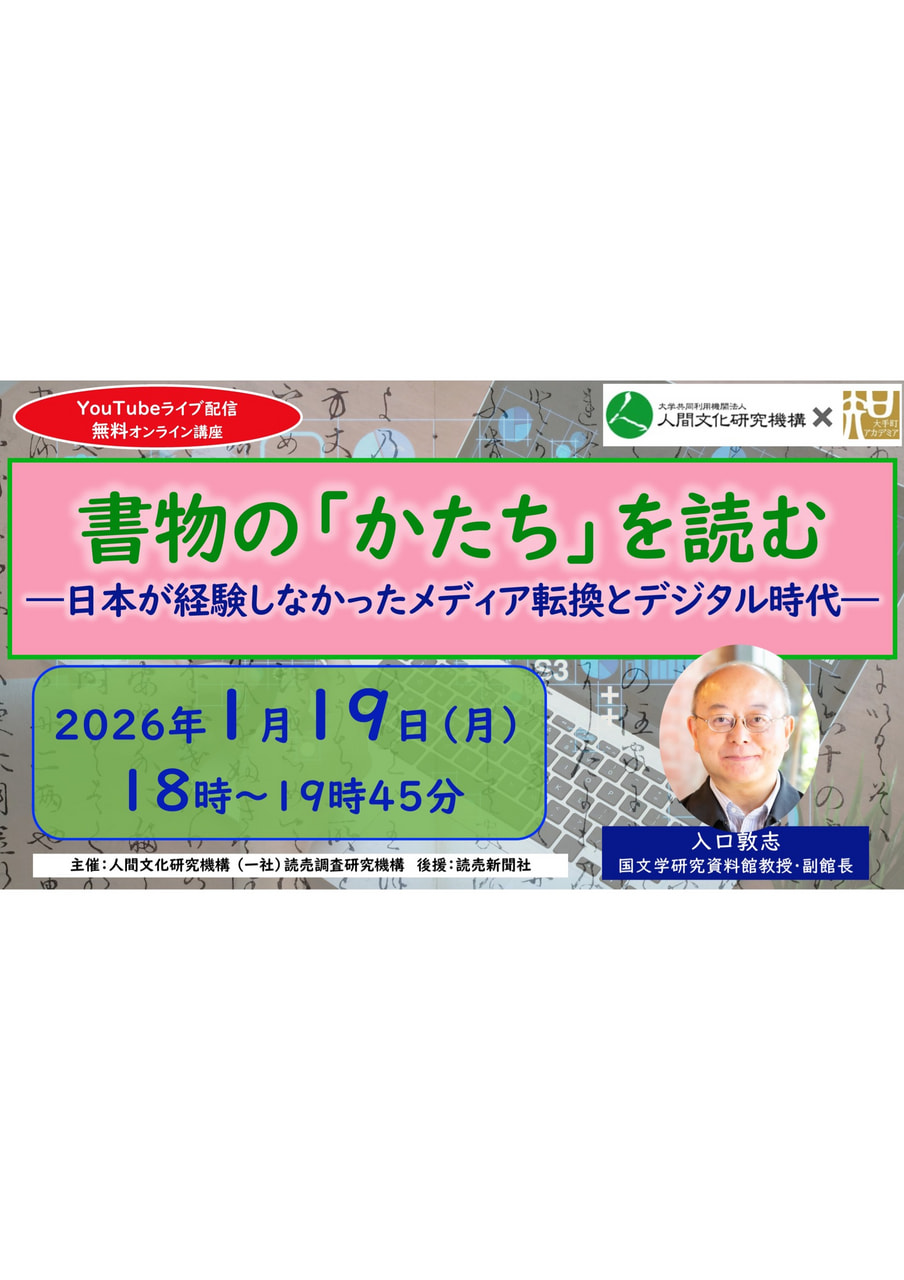

国文学研究資料館の副館長、入口敦志氏を講師に迎え、日本の書物文化の歴史において、書物の「かたち」が、それぞれどのような意味をもっていたかを解説し、メディア転換と日本人についての新しい視点をもたらす。

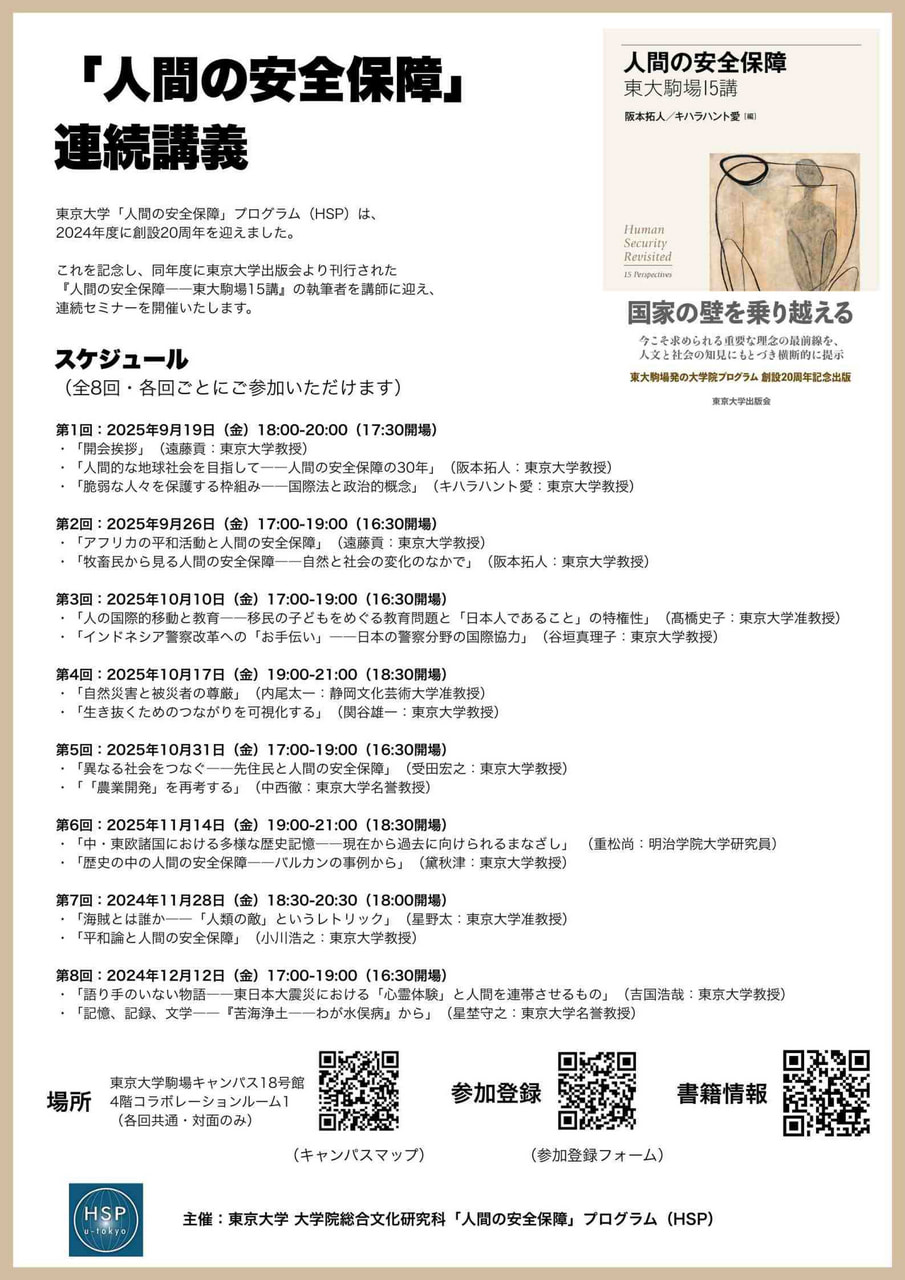

『人間の安全保障――東大駒場15講』の執筆者を講師に迎え、連続セミナーを開催します。人間の安全保障をめぐる最新の議論を幅広い視点から紹介し、参加者の皆様とともに今後の課題について議論する機会とします。

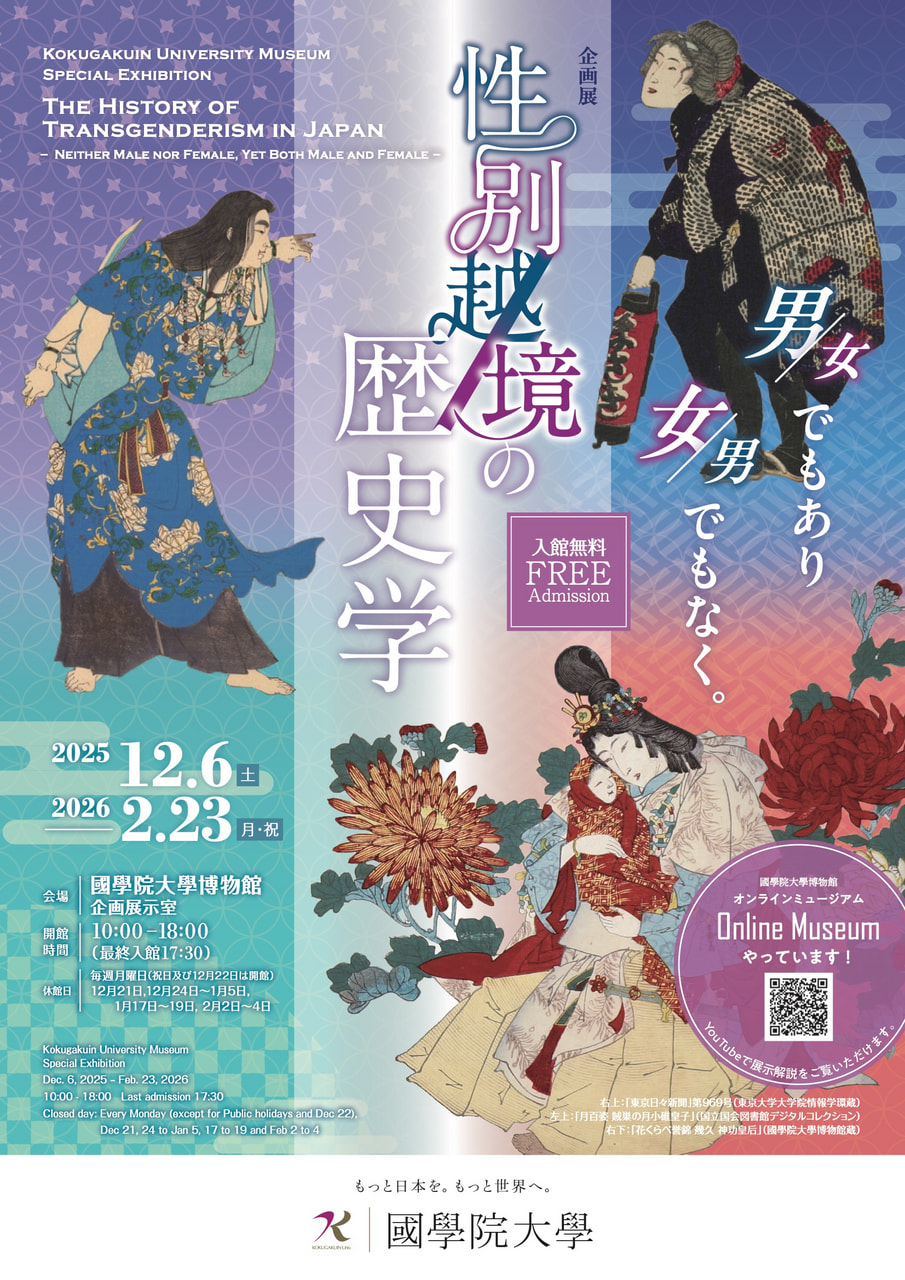

本展覧会では、「あいまいな性」を許さなくなった明治以降の感覚を問い直しつつ、歴史的な「性」に対する意識を瞥見した上で、今日まで命脈を保ってきた日本文化における性の多様性について明確にしていく。

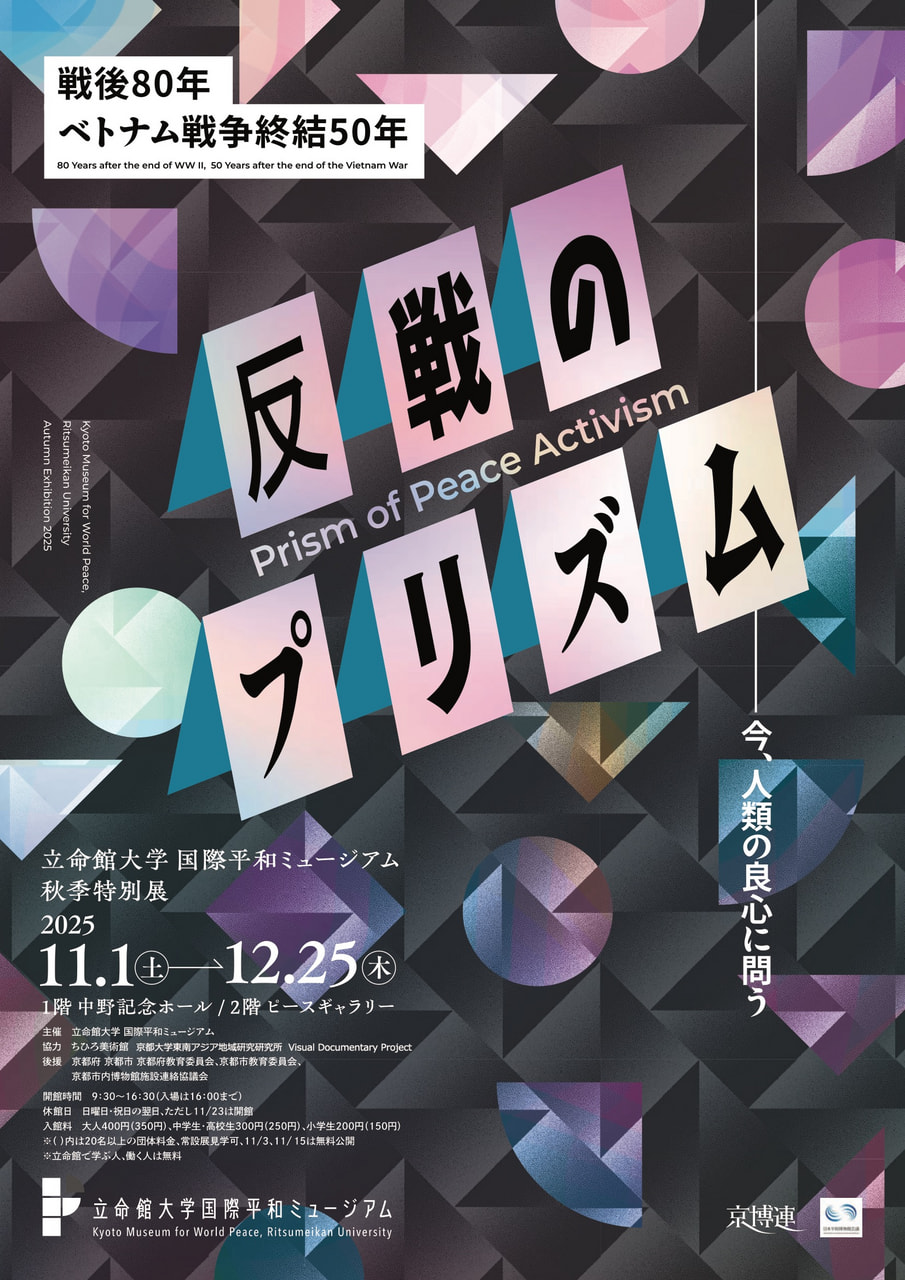

戦後80年、ベトナム戦争終結50年の今年、平和を希求した表現者たちの遺産、未完の課題を考え、明日の平和創造への一歩を探ります。

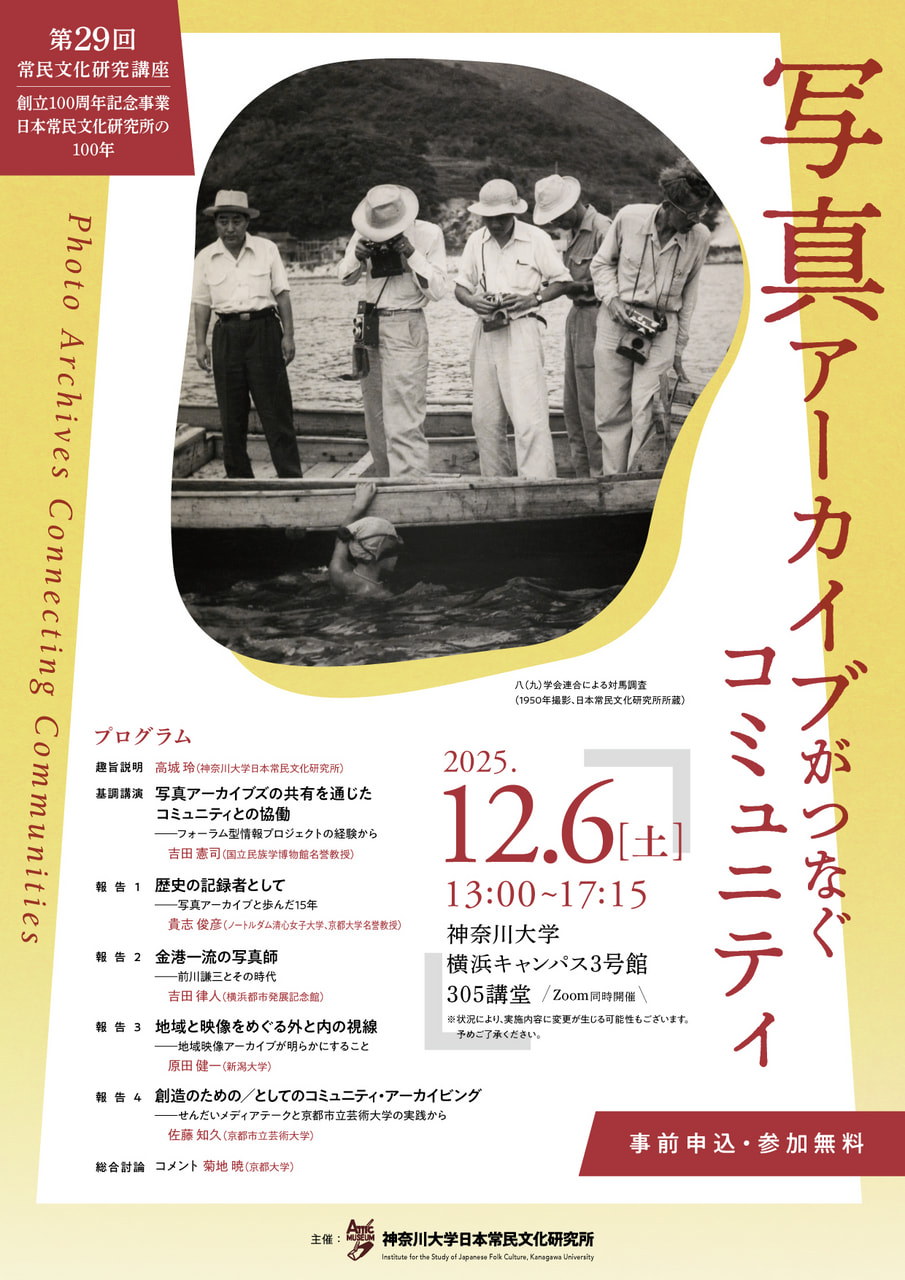

日本常民文化研究所の創立100周年記念講座を開催。本講座では、写真のアーカイブ化における近年の新たな取り組み実践に焦点をあてる。写真のアーカイブ化がつなぐコミュニティの可能性について探りたい。

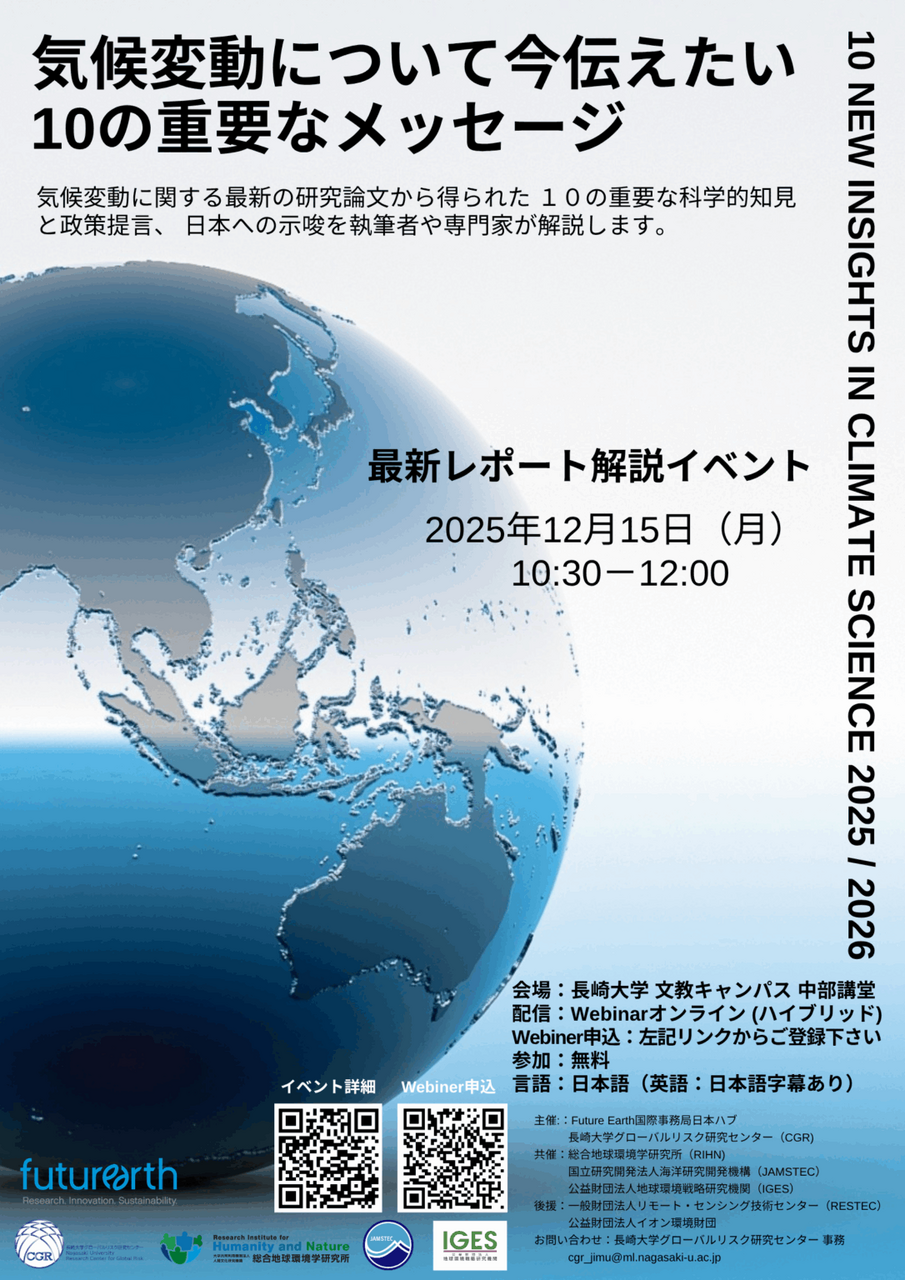

COP30で発表された2025/26年政策報告書及びその内容について国内向けに幅広く紹介することを目的とし、気候変動に関連する最新の研究をまとめた10のメッセージの内容や日本への示唆を分かりやすく説明します。

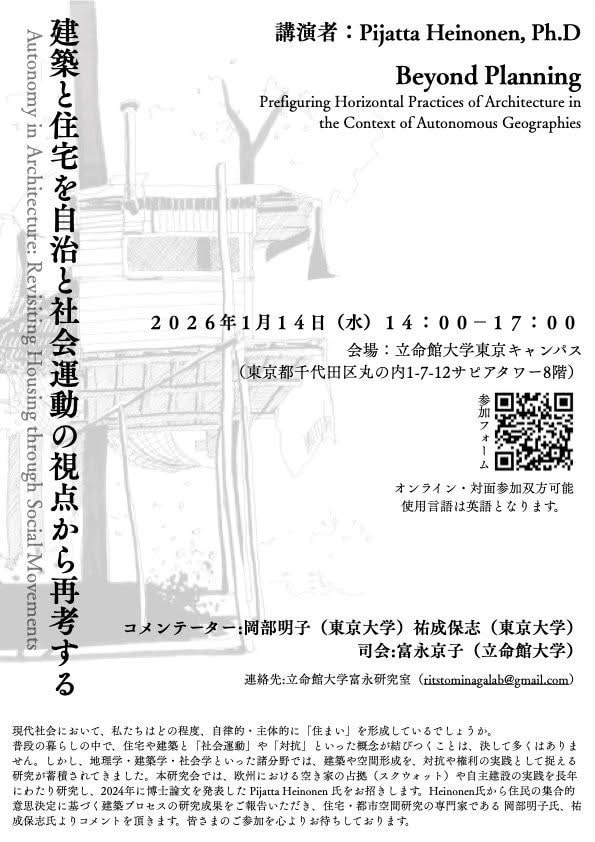

本研究会では、欧州における空き家の占拠(スクウォット)や自主建設の実践を長年研究するPijatta Heinonen氏を招き、住民の集合的意思決定に基づく建築プロセスの研究成果の報告を行う。