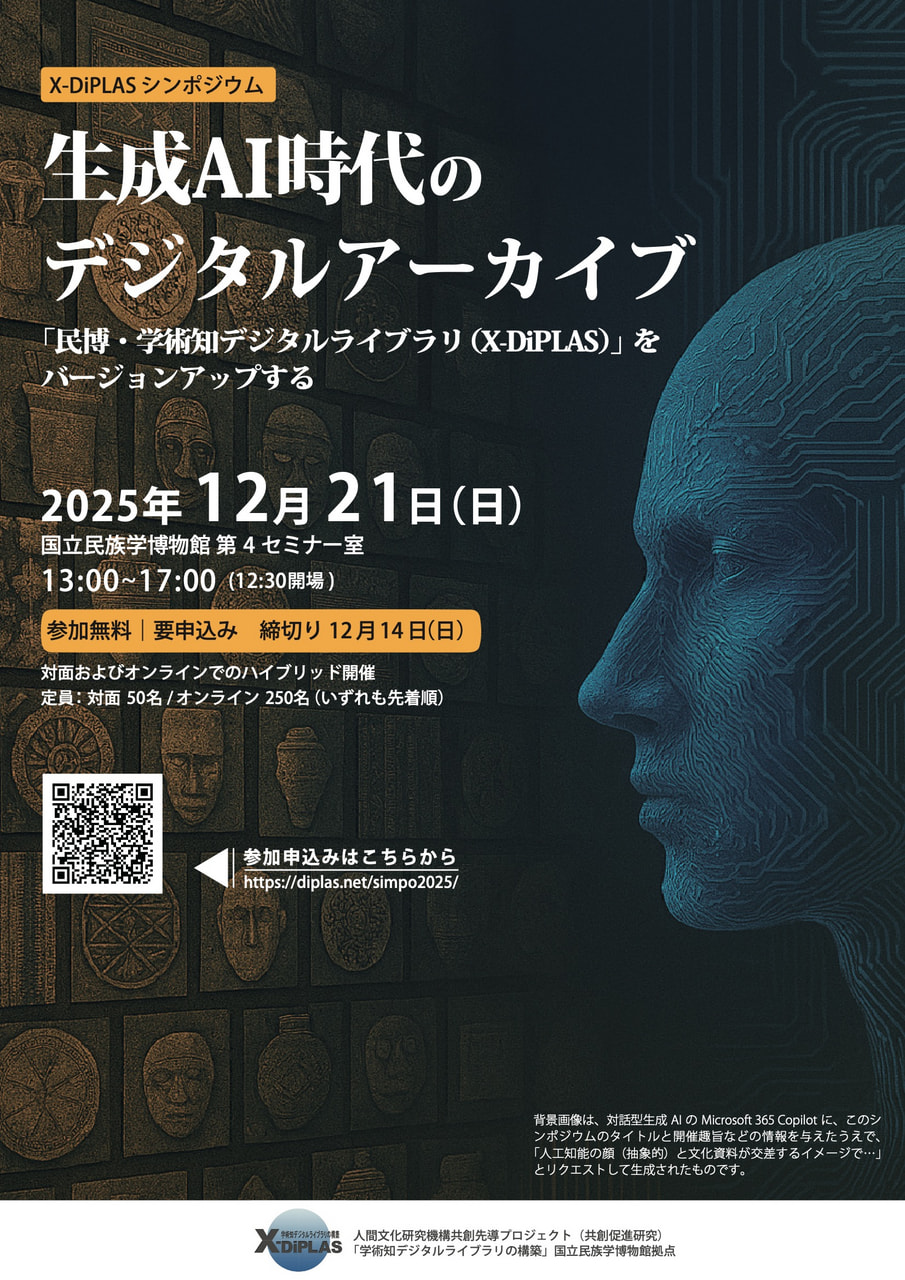

X-DiPLASシンポジウム「生成AI時代のデジタルアーカイブ」

生成AI時代の発展の中で、デジタルアーカイブが次のバージョンアップを果たすための具体的方向性を、保全・公開・権利問題を踏まえつつ専門家と共に探ることを目的とします。

Fieldnetでは、フィールドワークの手法やフィールドワークに基づいた

研究成果に関する情報を募集しています

生成AI時代の発展の中で、デジタルアーカイブが次のバージョンアップを果たすための具体的方向性を、保全・公開・権利問題を踏まえつつ専門家と共に探ることを目的とします。

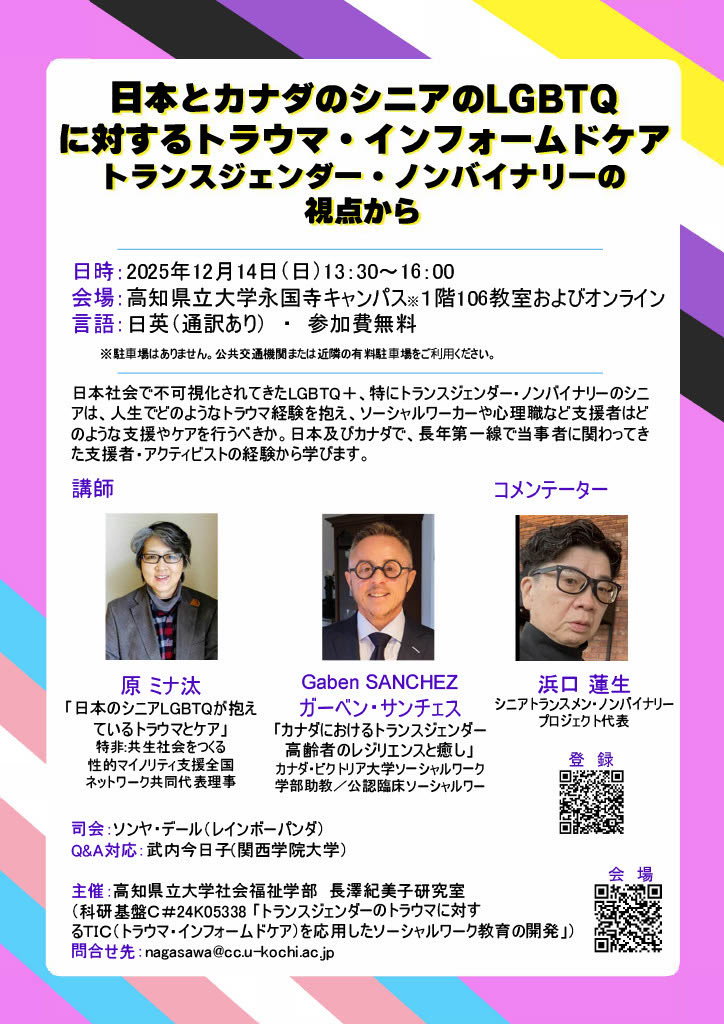

トランスジェンダー・ノンバイナリーのシニアは、人生でどのようなトラウマ経験を抱え、支援者はどのような支援やケアを行うべきか。日本及びカナダで、当事者に関わってきた支援者・アクティビストの経験から学ぶ。

「海と地球のシンポジウム2025」開催決定!皆様の参加登録をお待ちしております。海のサイエンスに興味のある方、ぜひ現地もしくはオンラインでお越しください!

「統一されたエルサレム」という国家的言説の背後には、軍事占領のみならず、複合的な地政学的実践が存在する。ハイーム・ヤコビ氏を迎え、1967年以降のエルサレムにおける植民地的都市政策を批判的に分析する。

藤原辰史著『食権力の現代史』(人文書院)、『生類の思想』(かたばみ書房)同時刊行を記念して、藤原辰史研究室主催のトークイベントが行われます。ゲストは斉藤真理子さん、いとうせいこうさんです。

本シンポジウムでは、各種モデルのほか、生態系アプローチによる統合的なモデルの実例・利用可能性と関連する議論を通して、海洋生態系の高次栄養段階の統合的理解の促進につなげたい。

本特別展では人類史的視点をふまえながら、アジアやオセアニアの海域世界における多様な舟を紹介します。関連イベントも開催されます。

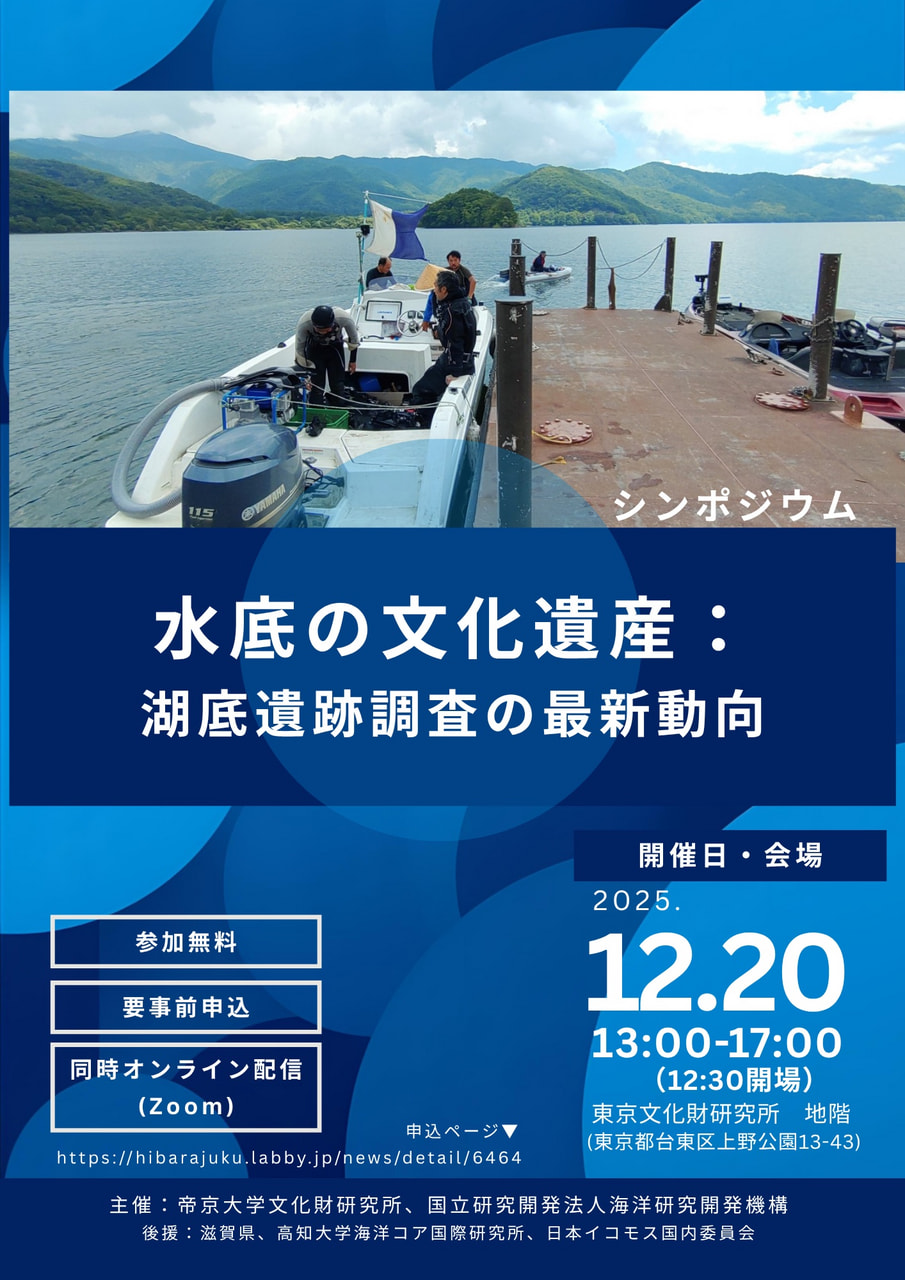

「湖底遺跡」に焦点を当てて、国内での関連事例を包括的に集約し、断片的であった知見を総合的に共有することを目指す。湖底遺跡研究の方向性を整理するとともに、調査・保存・活用における課題について認識を深める。