国立民族学博物館友の会講演会「私のアンデス研究半世紀」

本講演では、関雄二氏(国立民族学博物館長)が南米アンデスの文明研究の道のりを振り返り、調査の過程で遭遇した出来事を契機に取り組むようになった、文化遺産の保存と活用に関する研究と実践について紹介する。

本講演では、関雄二氏(国立民族学博物館長)が南米アンデスの文明研究の道のりを振り返り、調査の過程で遭遇した出来事を契機に取り組むようになった、文化遺産の保存と活用に関する研究と実践について紹介する。

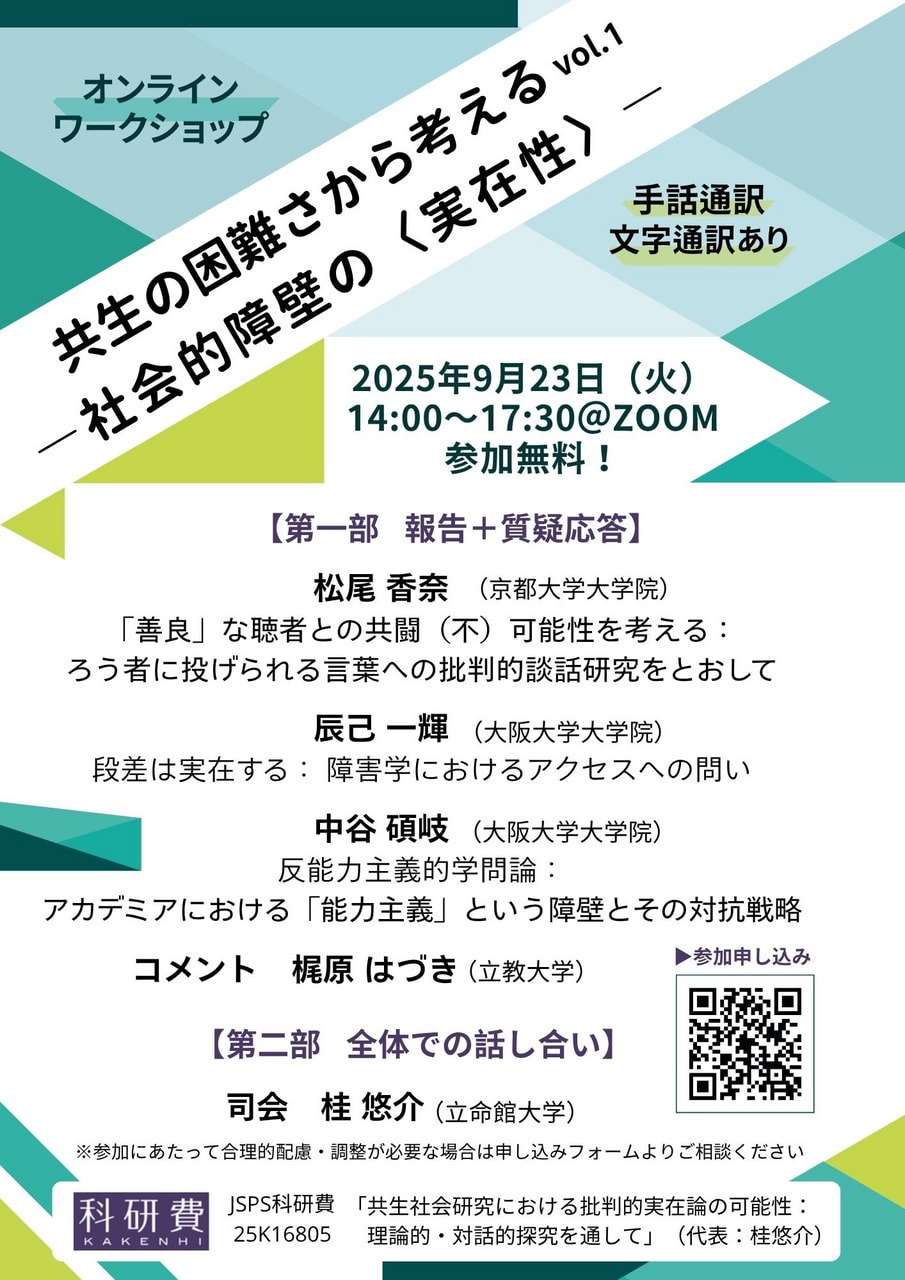

私たちの日常に確かに存在しながら、非当事者からは見えにくく、しばしば「存在しない」ものとされてしまう社会的障壁。学術的視点と各々の経験の両方からその実在性を捉え直す。

新潟大学佐渡演習林においてスギ天然林や林内に生息する動物(ネズミ・昆虫類)の観察を通じて森林生態系のメカニズムを学びます。

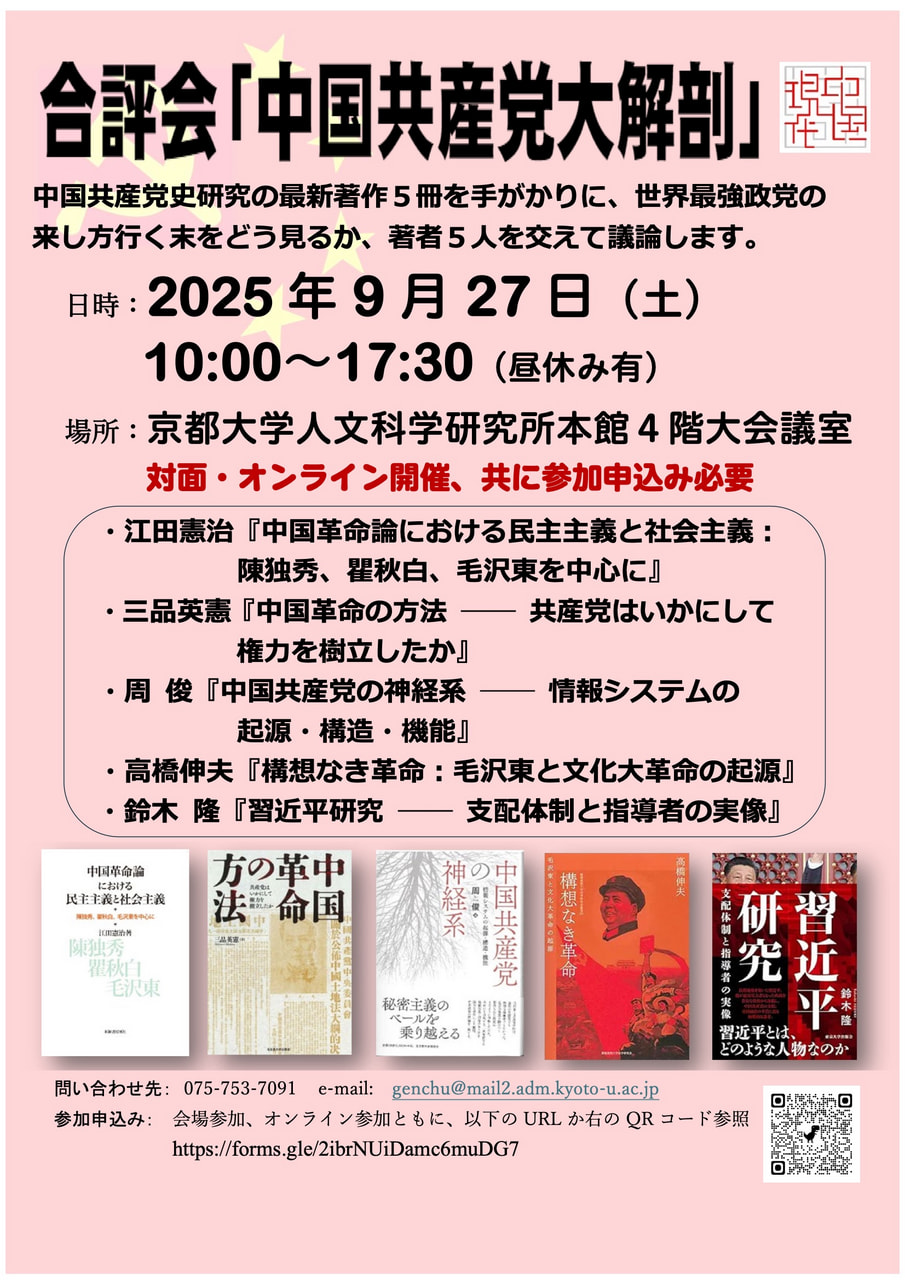

昨年から今年にかけて出版された、中国共産党の歴史を多角的に分析した5冊を切り口に、 専門家の論評を交えて、討論を行う。中国共産党は、いかに今日の姿になり、今後どうなっていくのか。そして習近平総書記はどのような人物なのか。

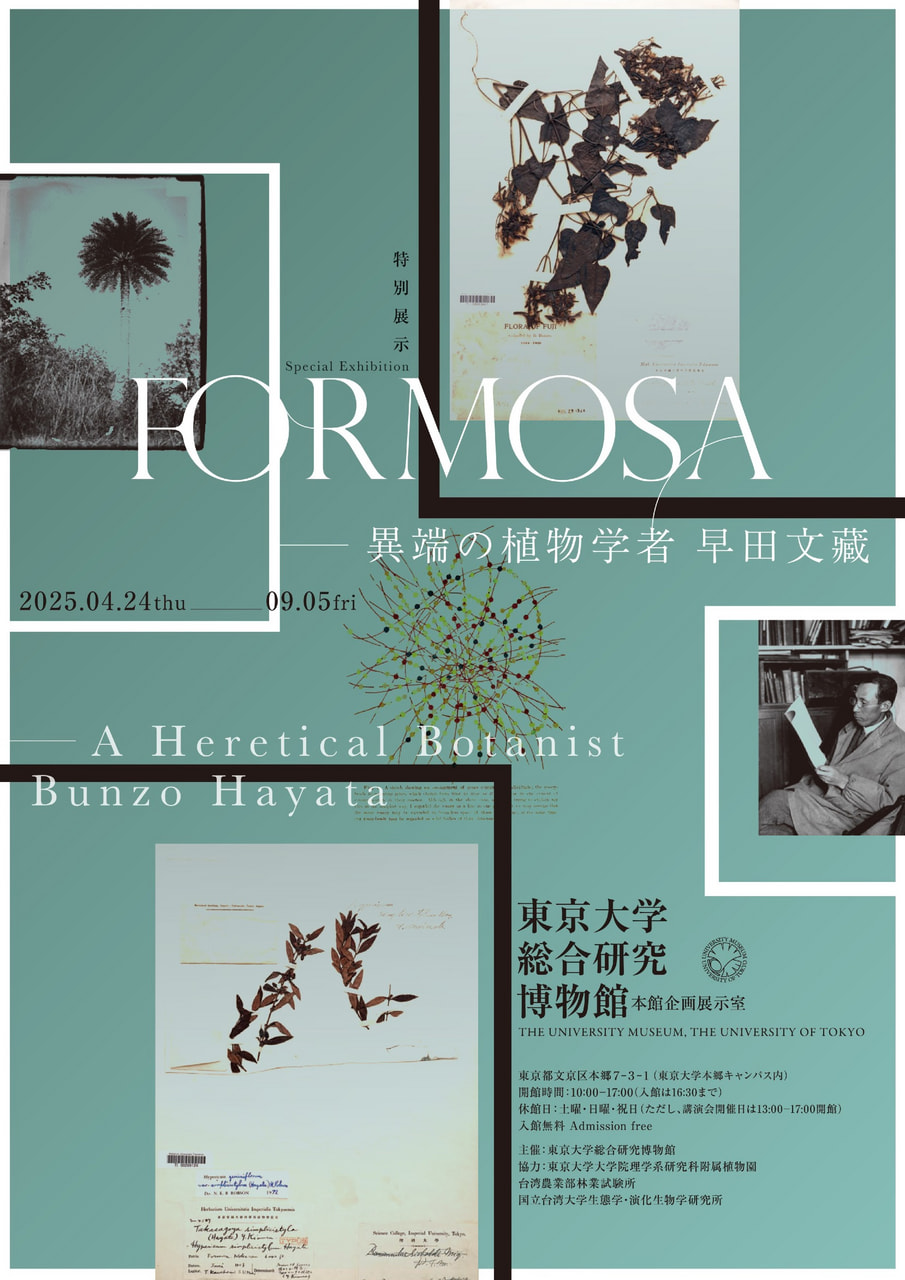

本特別展では、「台湾植物学の父」とも称せられる早田文藏が残した資料を提示しながら、早田の生涯と業績を紹介するとともに、早田の思想が現代の生物学に示唆する意義について考察します。

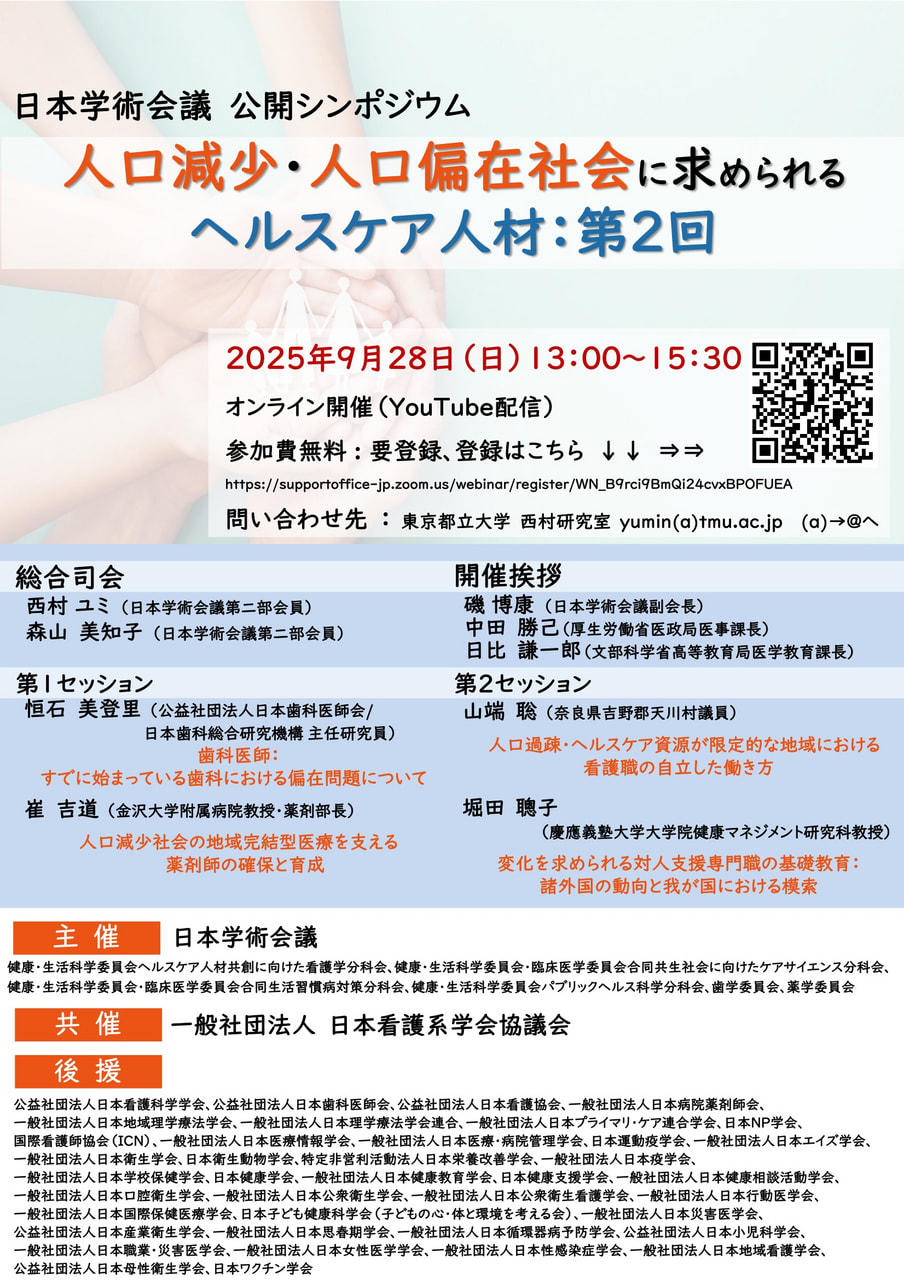

ヘルスケア人材の専門分野として、看護学、歯学、薬学、介護学の立場から人口減少社会の課題と求められる活動を提案し、これらの提案を受けて、人口減少社会において求められるヘルスケア人材について検討する。

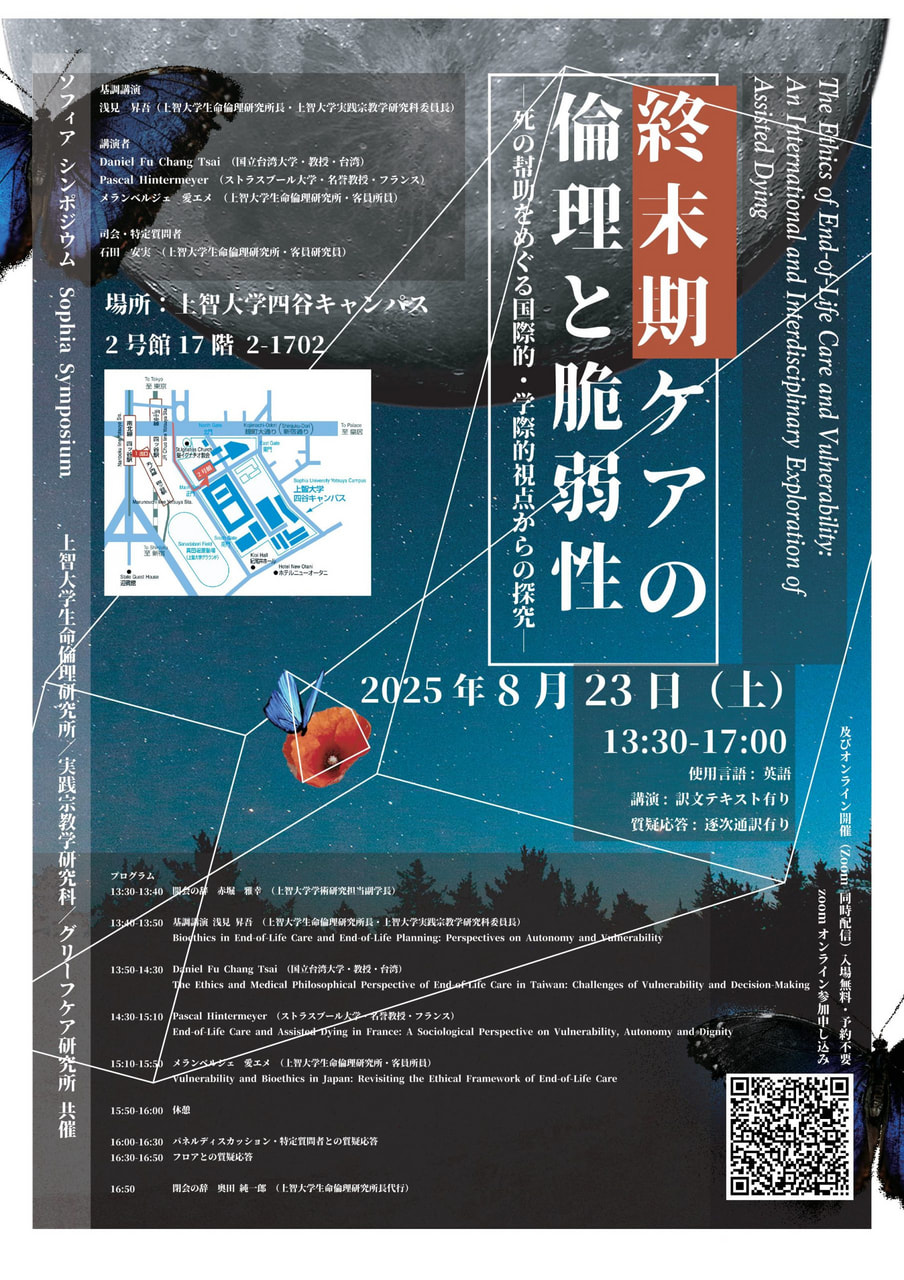

終末期ケアにおける倫理と脆弱性を主題に、台湾・フランス・日本の視点から、死の幇助をめぐる国際的・学際的視点からの探究報告が行われる。

戦時中の東アジアにおける「日本」(英語)や、東アジアの文化的コネクション(日本語)に関するセッションを行う。

日本味と匂学会主催、大阪大学大学院人間科学研究科共催のもとで、食と人間科学についての市民公開講座が開講されます。事前登録は不要で、どなたでも無料でご参加いただけます。

本シンポジウムでは、能登半島での地震と地震由来の地滑りや、フィリピン・カガヤン川流域における洪水、防災DX時代における情報可視化アプローチなど、自然災害に関係する最新の調査・研究について報告します。