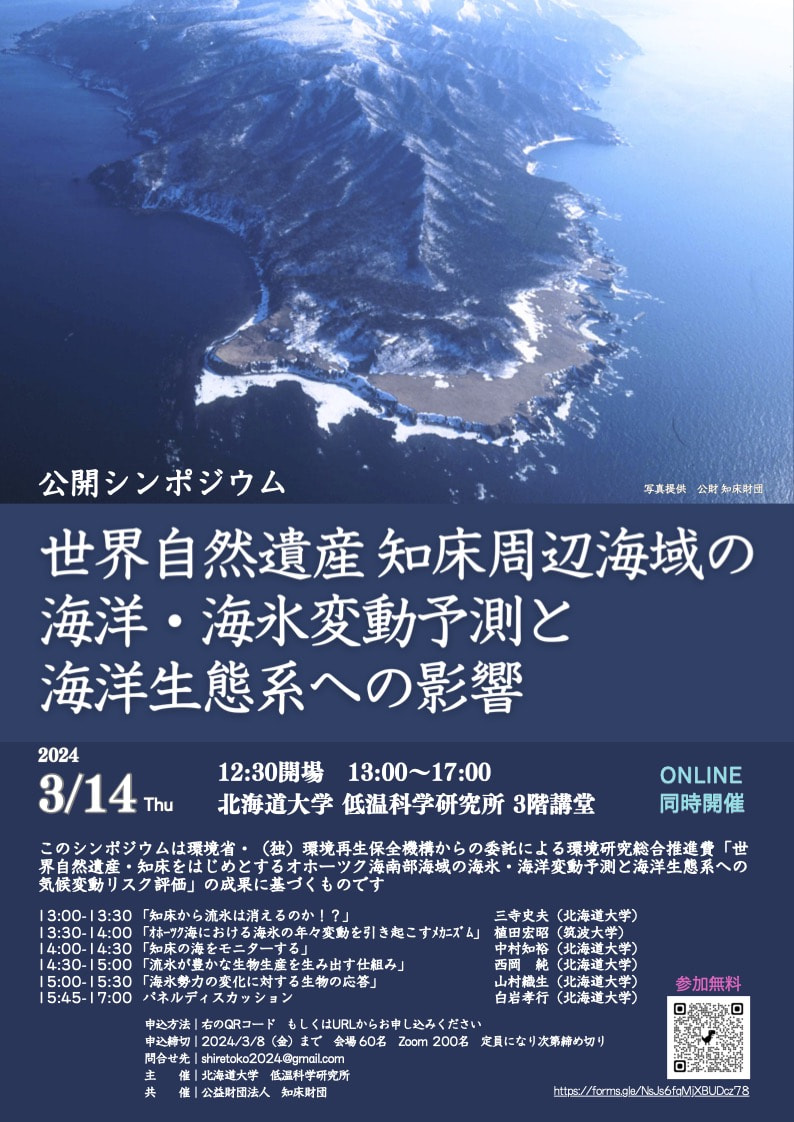

世界自然遺産 知床周辺海域の海洋・海氷変動予測と海洋生態系への影響

環境研究総合推進費「世界⾃然遺産・知床をはじめとするオホーツク海南部海域の海氷・海洋変動予測と海洋⽣態系への気候変動リスク評価」(環境省・(独)環境再⽣保全機構からの委託)の成果公開シンポジウムを開催します。

環境研究総合推進費「世界⾃然遺産・知床をはじめとするオホーツク海南部海域の海氷・海洋変動予測と海洋⽣態系への気候変動リスク評価」(環境省・(独)環境再⽣保全機構からの委託)の成果公開シンポジウムを開催します。

バテッとスマッ・ブリという2つの先住民(オラン・アスリ)の写真展です。マレーシアの写真家Domeの写真をとおして、熱帯林と社会・環境の変化下を生きる人々のいまを見つめます。

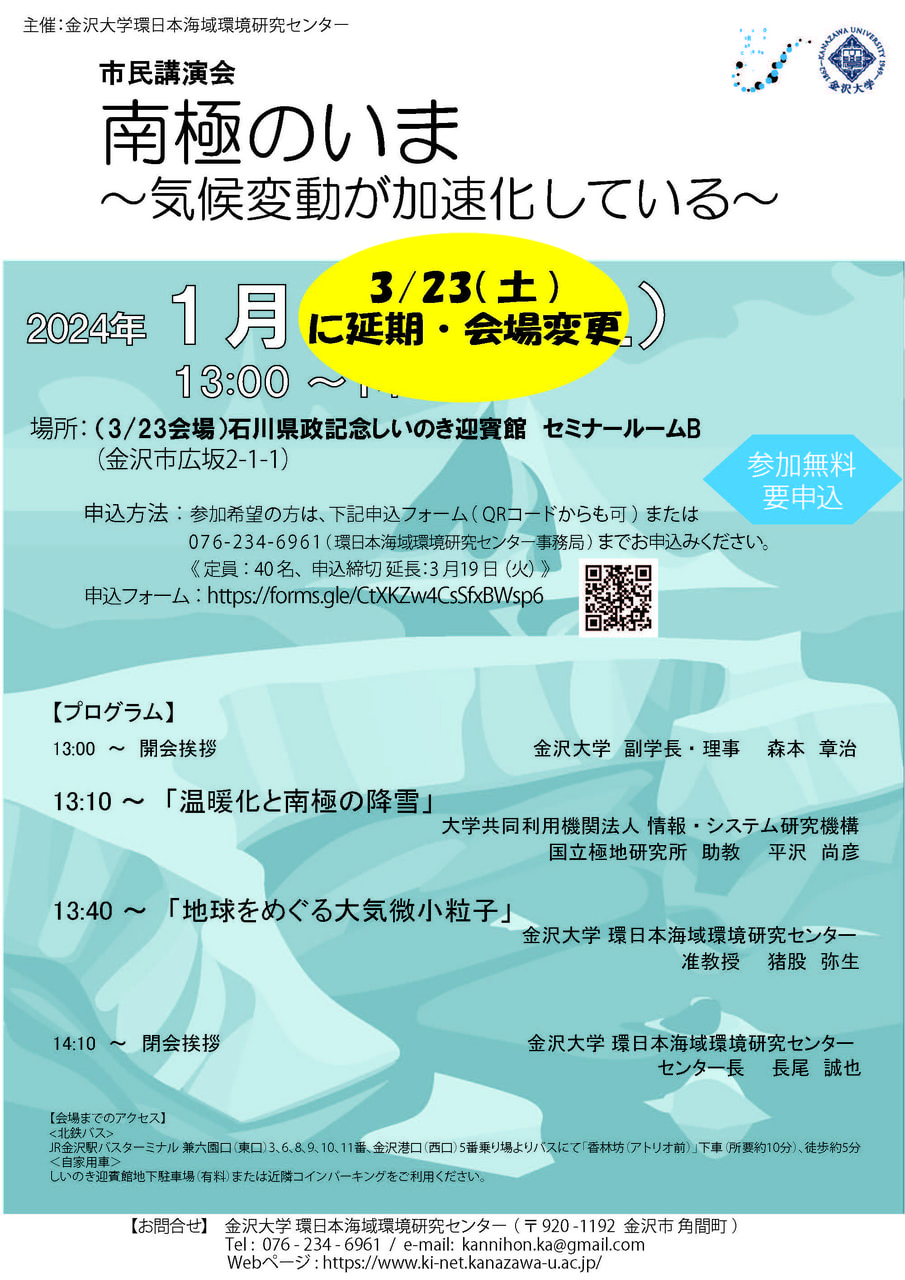

近年、南極では氷の融解が著しいなど、世界で最も急速に温暖化が進んでいる場所の一つであるといわれています。市民講演会では,南極をフィールドとした気象学・環境科学に関する最近の研究成果を紹介します。

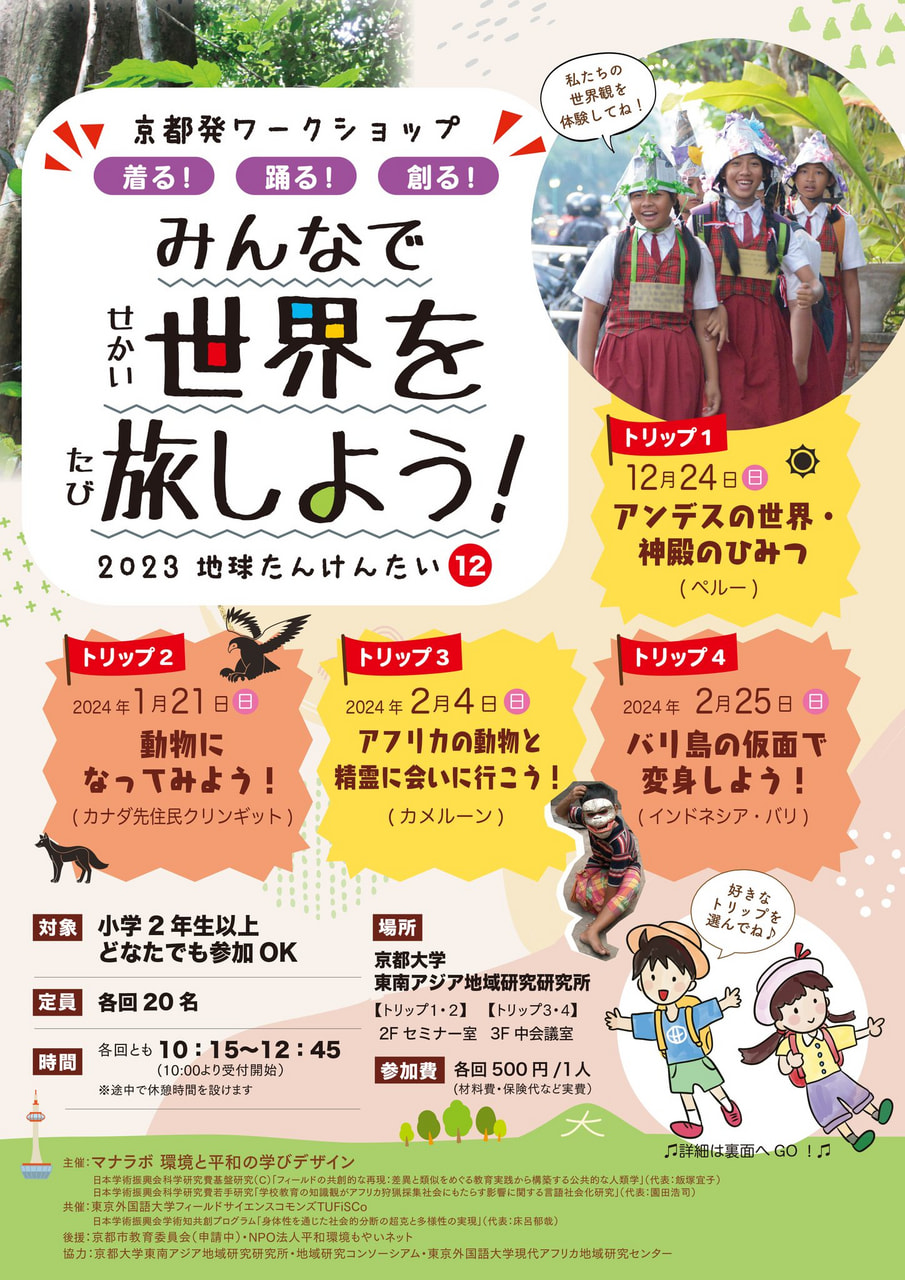

ロールプレイによる、異文化体験ワークショップが京都で開催されます。 人類学者や地域研究者が演劇人たちと共に企画し、フィールドワークでの体験やフィールドの世界観を子供達と共有します。

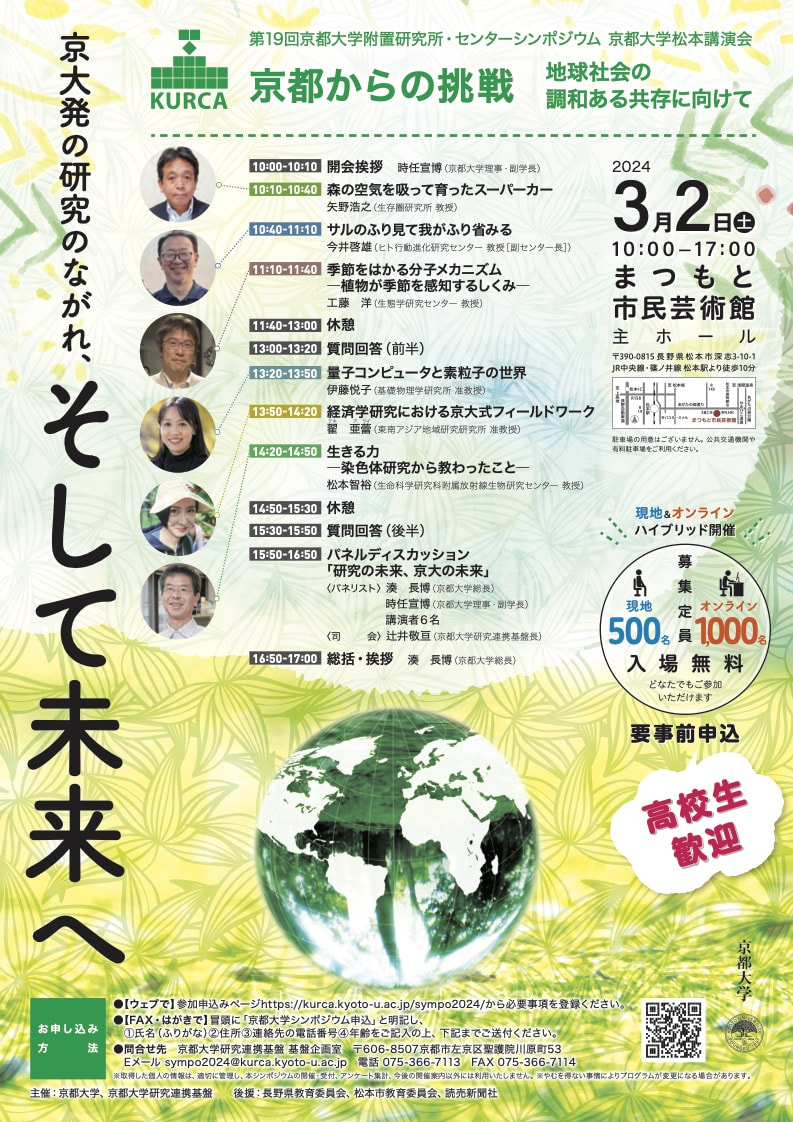

第19回京都大学附置研究所・センターシンポジウム 京都大学松本講演会「京都からの挑戦 -地球社会の調和ある共存に向けて-『京大発の研究のながれ、そして未来へ』」を長野県松本市で開催します。

JAMSTEC研究船等を利用された皆様はこのシンポジウムにて成果をご発表ください。https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2023

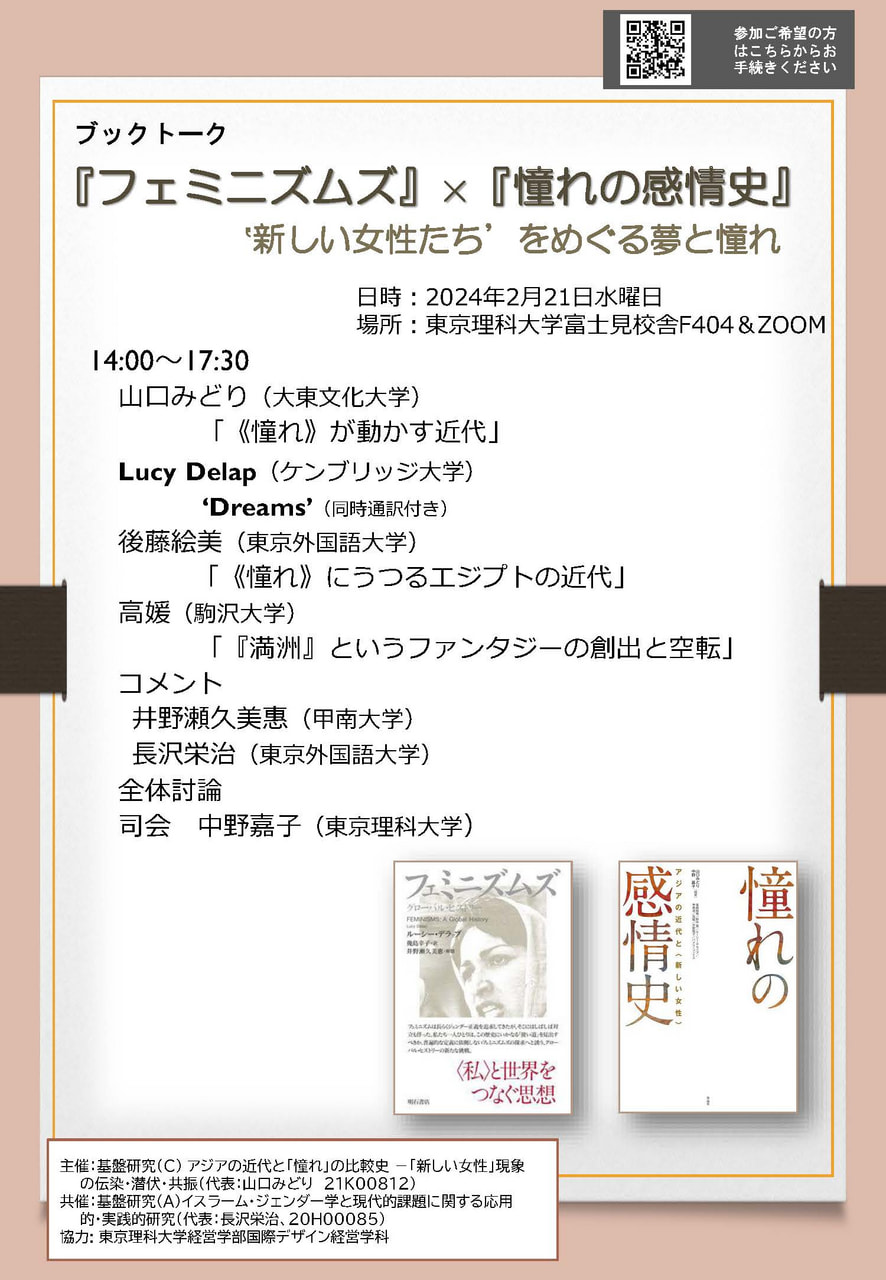

19世紀から20世紀の各地の「新しい女性」をめぐる夢と憧れをテーマに、ブックトークを開催します。歴史研究において「感情」をどう扱いうるのか、ご参加の皆さんとともに考えていけたらと願っています。

共同研究「歴博研究映像の総合的活用の方法論の構築―沖縄地域の映像を中心に」の研究成果発信として開催します。映像資料を活用して地域の歴史や文化を掘り起こす取り組みを紹介するほか、映像資料として残すための技術的課題も検討します。

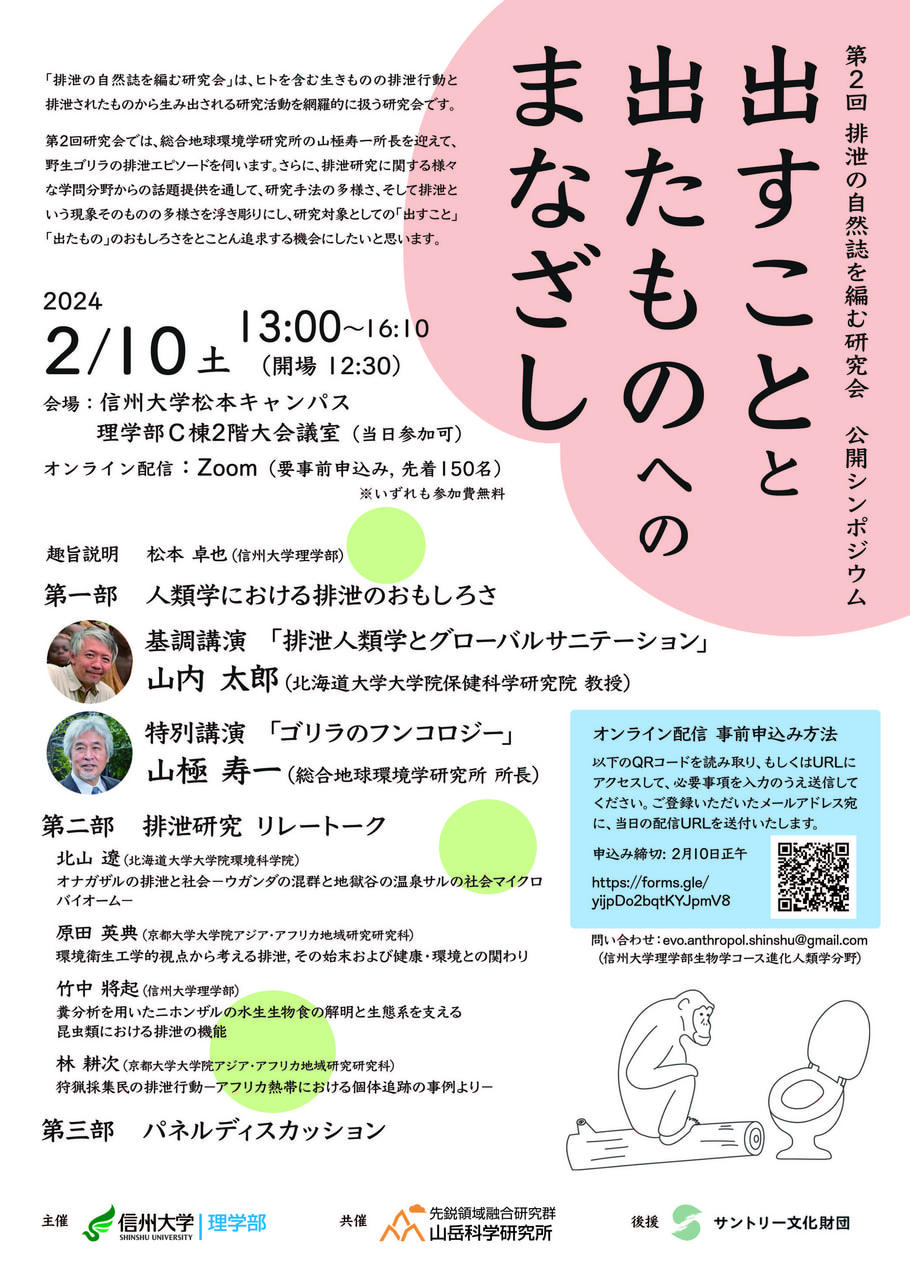

「排泄の自然誌を編む研究会」は、ヒトを含む生きものの排泄行動と排泄されたものから生み出される研究活動を網羅的に扱う研究会です。

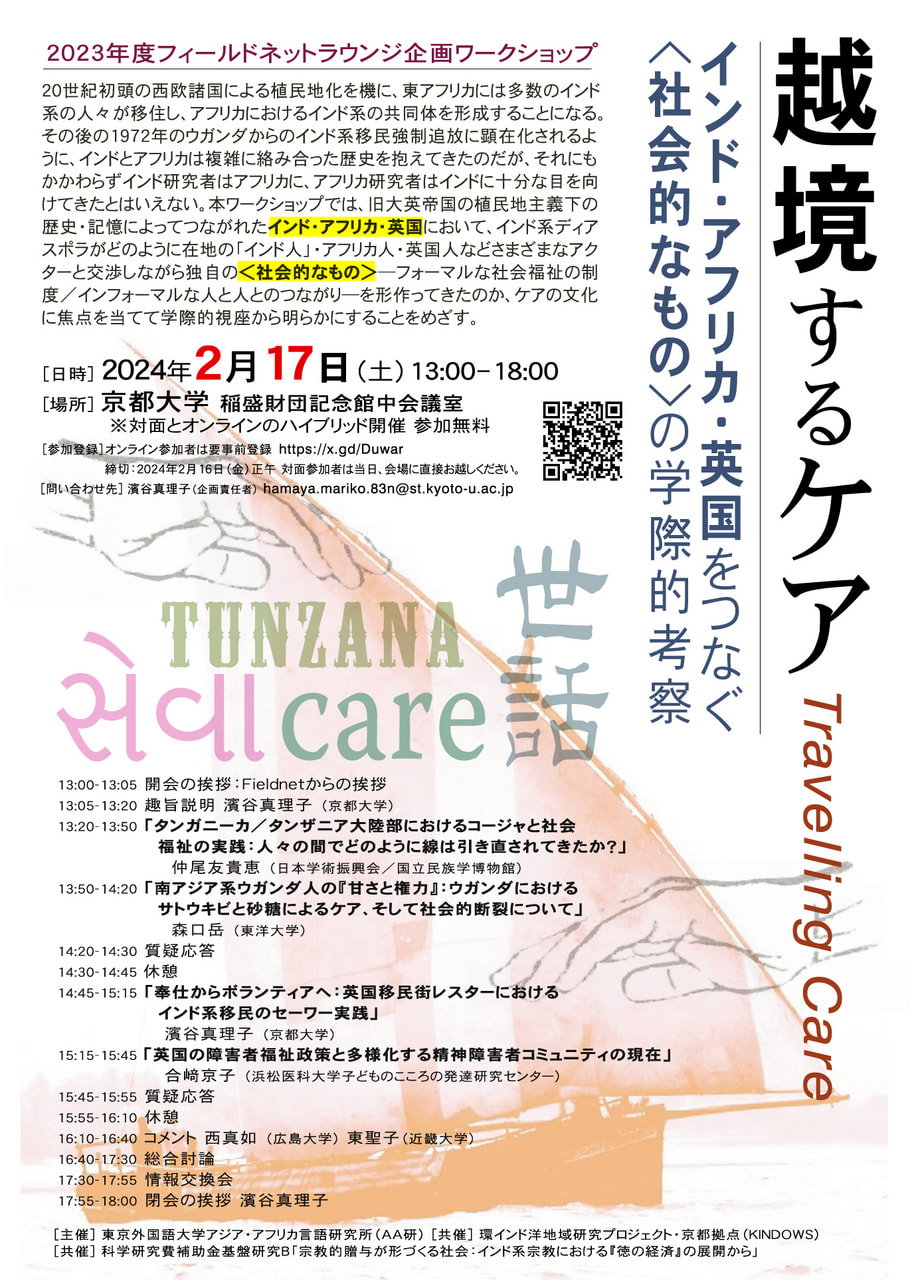

20世紀初頭の西欧諸国による植民地化を機に、東アフリカには多数のインド系の人々が移住し、アフリカにおけるインド系の共同体を形成することになる。その後の1972年のウガンダからのインド系移民強制追放に顕在化されるように、インドとアフリカは複雑に絡み合った歴史を抱えてきたのだが、それにもかかわらずインド研究者はアフリカに、アフリカ研究者はインドに十分な目を向けてきたとはいえない。本ワークショップでは、旧大英帝国の植民地主義下の歴史・記憶によってつながれたインド・アフリカ・英国において、インド系ディアスポラがどのように在地の「インド人」・アフリカ人・英国人などさまざまなアクターと交渉しながら独自の<社会的なもの>──フォーマルな社会福祉の制度/インフォーマルな人と人とのつながり──を形作ってきたのか、ケアの文化に焦点を当てて学際的視座から明らかにすることをめざす。